Photovoltaikanlage bei Nießbrauch oder Wohnrecht: Wer ist rechtlich der Betreiber?

Die Entscheidung für eine Photovoltaikanlage ist eine Anschaffung für Jahrzehnte. Doch was geschieht, wenn die Eigentumsverhältnisse einer Immobilie komplexer sind? Ein häufiger Fall: Die Eltern übertragen das Haus bereits zu Lebzeiten an die Kinder, behalten sich aber ein Nießbrauch- oder Wohnrecht vor.

Kommt nun der Wunsch nach einer Solaranlage auf, stellt sich eine entscheidende Frage: Wer darf die Anlage installieren, wer profitiert von den Erträgen und wer trägt die Verantwortung? Diese Konstellation birgt juristische Feinheiten, die für den Erfolg Ihres Solarprojekts entscheidend sein können.

Die rechtliche Ausgangslage: Eigentum, Nutzung und Betrieb

Um die Situation bei Nießbrauch und Wohnrecht zu verstehen, ist es wichtig, drei Begriffe klar voneinander zu trennen: den Immobilieneigentümer, den Nutzer und den Anlagenbetreiber. Während der Eigentümer im Grundbuch steht, ist der Nutzer die Person, die tatsächlich in der Immobilie lebt oder diese wirtschaftlich nutzt. Der Betreiber einer PV-Anlage ist wiederum die Person, die die Anlage auf eigene Rechnung und Gefahr betreibt und damit eine unternehmerische Tätigkeit ausübt.

Entscheidend ist dabei, wer als Betreiber der Anlage gilt, denn diese Person ist für alle rechtlichen und steuerlichen Pflichten verantwortlich.

Was bedeutet Nießbrauch im Kontext von Photovoltaik?

Der Nießbrauch ist ein sehr umfassendes Nutzungsrecht. Gemäß § 1030 BGB berechtigt es den Nießbraucher, die „Früchte“ einer Sache oder eines Rechts zu ziehen. Übertragen auf eine Immobilie bedeutet das: Der Nießbraucher darf nicht nur darin wohnen, sondern sie auch vermieten und die Mieteinnahmen für sich behalten.

Dieses Recht zur „Fruchtziehung“ erstreckt sich auch auf eine Photovoltaikanlage. Der durch die Anlage erzeugte Strom – ob selbst verbraucht oder ins Netz eingespeist – gilt als wirtschaftlicher Ertrag und somit als „Frucht“ der Immobilie.

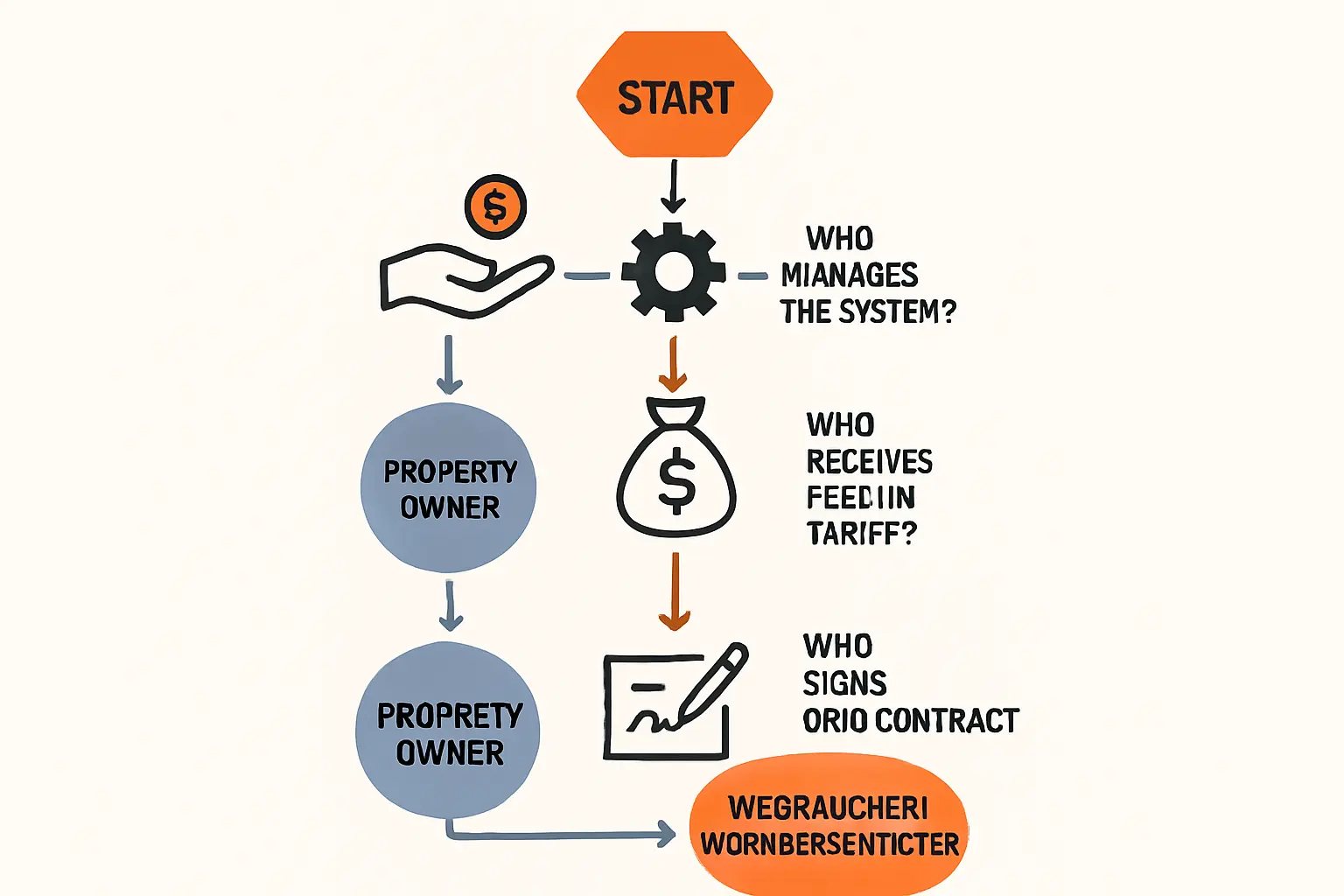

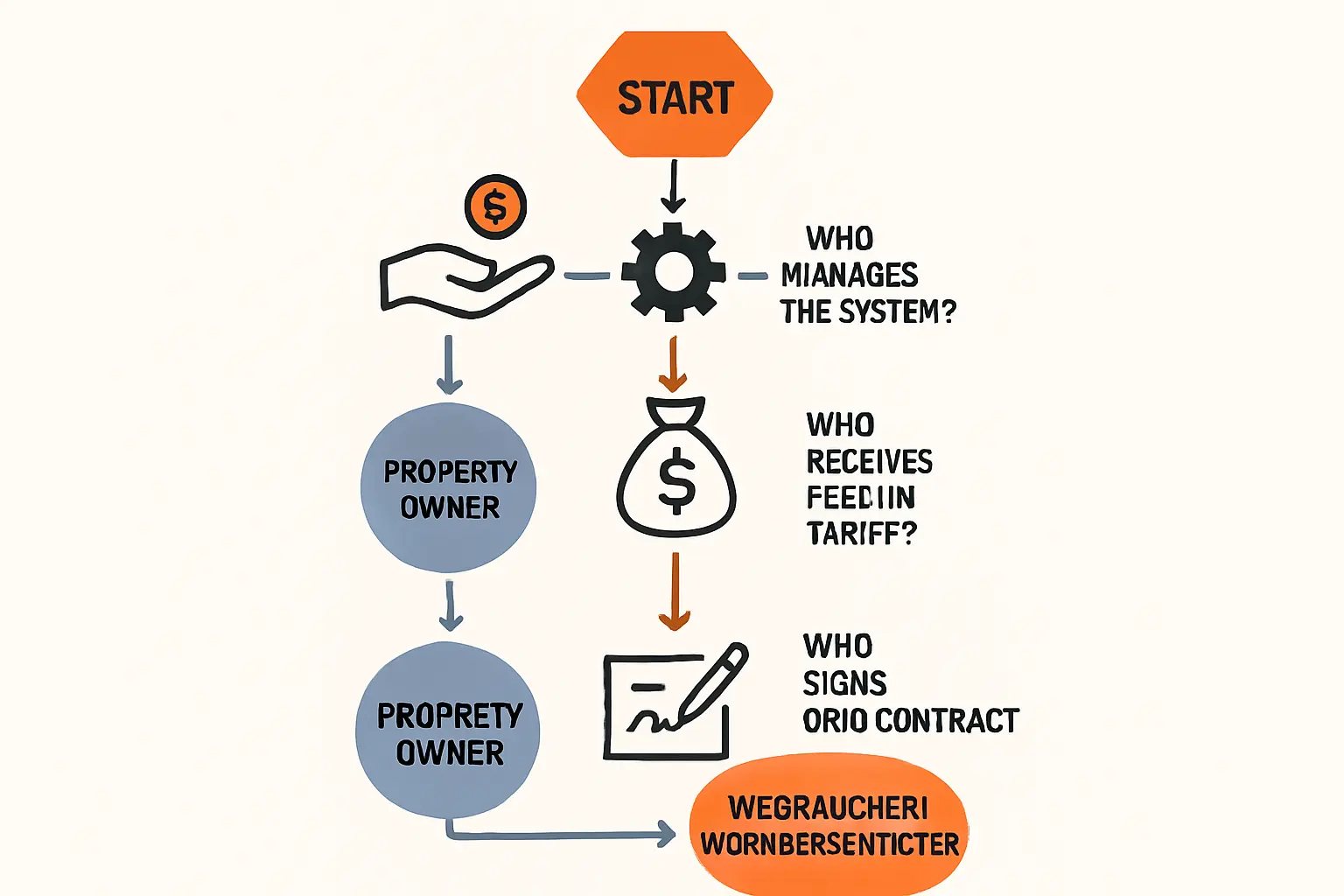

Die Konsequenz für die PV-Anlage ist daher eindeutig: In der Regel darf und sollte der Nießbraucher die PV-Anlage betreiben. Er nutzt den Strom und erhält die Erträge, wie die Einspeisevergütung.

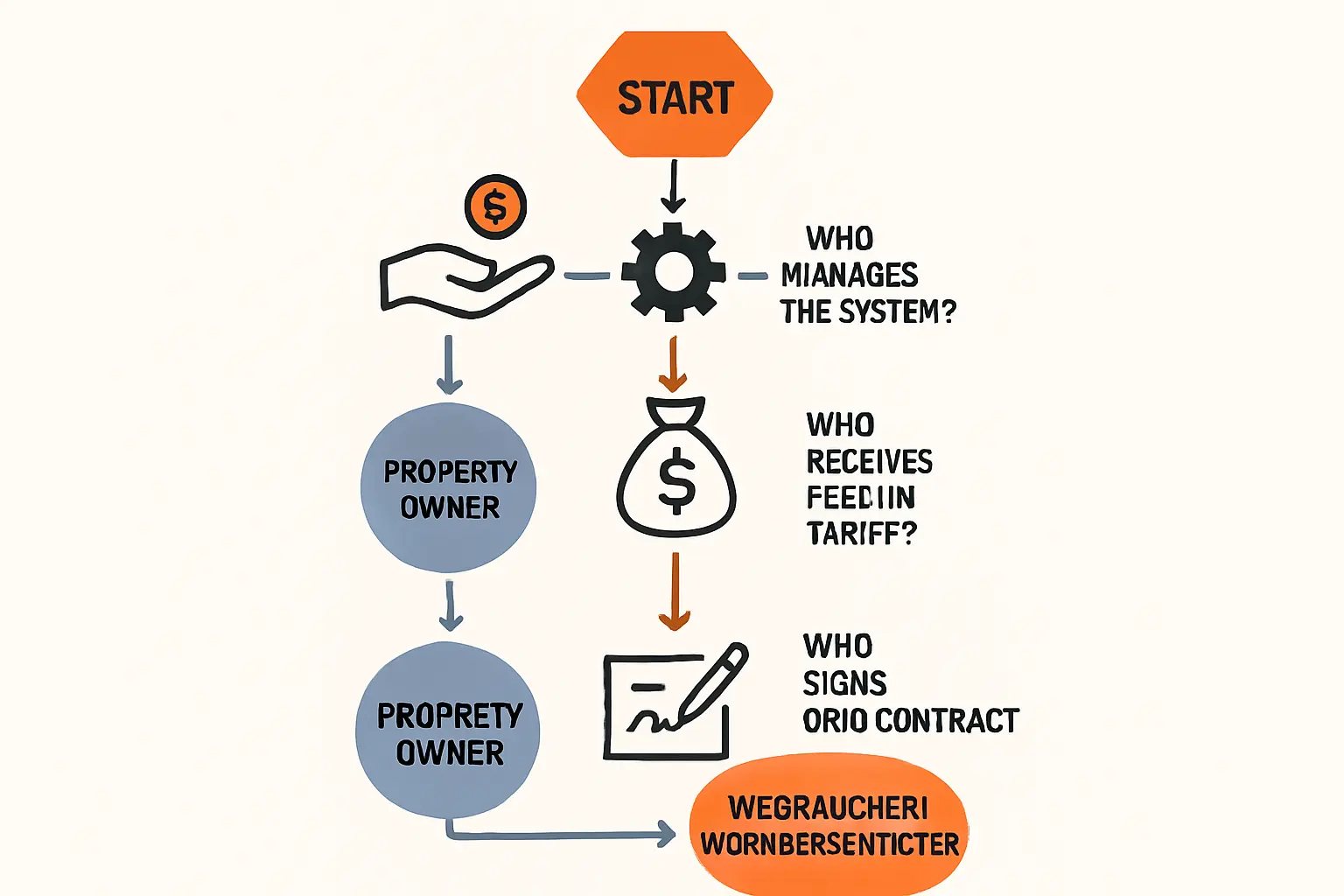

Die folgende Abbildung illustriert die Konstellation eines Nießbrauchers als Betreiber der Photovoltaikanlage:

Der Nießbraucher agiert als Betreiber der Anlage. Damit ist er auch für alle Pflichten verantwortlich, wie die Anmeldung der PV-Anlage beim Netzbetreiber und im Marktstammdatenregister sowie für die steuerliche Erfassung der Einnahmen. Wichtig ist jedoch: Da die Installation einer PV-Anlage eine bauliche Veränderung darstellt, muss der Eigentümer der Immobilie, zum Beispiel das Kind, seine Zustimmung erteilen. Ohne diese Erlaubnis darf der Nießbraucher die Anlage nicht errichten.

Praxisbeispiel:

Ein Ehepaar hat sein Einfamilienhaus an die Tochter überschrieben und sich ein lebenslanges Nießbrauchrecht eintragen lassen. Sie entscheiden sich, eine 10-kWp-Anlage zu installieren, um ihre Stromkosten im Alter zu senken. Die Tochter stimmt der Installation schriftlich zu. Das Ehepaar schließt die Verträge, meldet die Anlage an und ist somit offizieller Betreiber. Die Einnahmen aus der Einspeisung fließen auf ihr Konto.

Wie unterscheidet sich das Wohnrecht vom Nießbrauch?

Das lebenslange Wohnrecht (oder Wohnungsrecht, § 1093 BGB) ist im Vergleich zum Nießbrauch deutlich eingeschränkter. Es gestattet dem Berechtigten lediglich, ein Gebäude oder einen Teil davon unter Ausschluss des Eigentümers als Wohnung zu nutzen. Das Recht zur wirtschaftlichen Nutzung, wie etwa zur Vermietung, ist hier nicht enthalten.

Da das Wohnrecht nicht zur „Fruchtziehung“ berechtigt, kann der Wohnberechtigte auch nicht ohne Weiteres die wirtschaftlichen Erträge einer PV-Anlage für sich beanspruchen.

Die Konsequenz für die PV-Anlage: Hier tritt in der Regel der Eigentümer der Immobilie als Betreiber der Anlage auf. Der Wohnberechtigte hat kein automatisches Recht, eine Anlage zu installieren und zu betreiben.

Der Immobilieneigentümer ist in diesem Fall der Betreiber. Er kann dem Wohnberechtigten den erzeugten Strom natürlich zur Verfügung stellen, beispielsweise im Rahmen eines privaten Stromliefervertrags zu vergünstigten Konditionen. Die rechtliche und steuerliche Verantwortung verbleibt aber beim Eigentümer. Die Initiative zur Installation geht ebenfalls vom Eigentümer aus, der die Anlage auf seinem Eigentum errichten lässt.

Praxisbeispiel:

Ein Sohn ist Eigentümer eines Zweifamilienhauses. Seine Mutter hat ein eingetragenes Wohnrecht für die Erdgeschosswohnung. Der Sohn entscheidet sich, auf dem Dach eine PV-Anlage zu installieren. Er ist der Betreiber, kümmert sich um die Anmeldung und erhält die Einspeisevergütung. Er schließt mit seiner Mutter eine Vereinbarung, dass sie den Solarstrom für einen Preis nutzen kann, der 20 % unter ihrem bisherigen Stromtarif liegt.

Aus unserem Shop, Kategorie: Balkonkraftwerke mit Speicher

Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro Balkonkraftwerk Speicher Set 2000 Watt 800 Watt - 5,4 kWh

Ab 2.099,00 €Der Schlüssel zum Erfolg: Klare vertragliche Vereinbarungen

Unabhängig von der rechtlichen Ausgangslage zeigt die Erfahrung, dass eine schriftliche Vereinbarung zwischen allen Beteiligten unerlässlich ist. Mündliche Absprachen können über die Jahre in Vergessenheit geraten oder zu Missverständnissen führen, insbesondere wenn sich Lebensumstände ändern.

Eine solche Vereinbarung sollte wichtige Punkte klar regeln. Dazu gehören die schriftliche Erlaubnis des Eigentümers zur Installation und die Frage, wer die Anschaffungs- und Installationskosten trägt. Legen Sie außerdem die Betreiberrolle und die damit verbundenen Pflichten fest. Regeln Sie die Verteilung der Einnahmen aus der Einspeisevergütung und die Nutzung des Eigenverbrauchs. Auch die Zuständigkeit für Instandhaltung, Versicherung und Reparaturen sollte geklärt sein. Schließlich ist es ratsam, Vereinbarungen für den Fall zu treffen, dass das Nießbrauch- oder Wohnrecht endet, etwa zum Verbleib der Anlage oder einer möglichen Ausgleichszahlung.

Eine solche Vereinbarung schafft nicht nur Rechtssicherheit, sondern beugt auch potenziellen familiären Konflikten vor. Sie ist die Basis für ein erfolgreiches Solarprojekt, das allen Beteiligten Freude bereitet – ähnlich wie bei der Installation von Photovoltaik auf einem fremden Dach.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Wer muss die PV-Anlage beim Netzbetreiber und im Marktstammdatenregister anmelden?

Die Anmeldung muss immer die Person vornehmen, die rechtlich als Betreiber der Anlage gilt. Beim Nießbrauch ist das in der Regel der Nießbraucher, beim Wohnrecht der Eigentümer.

Wem steht die Einspeisevergütung zu?

Die Erträge stehen dem offiziellen Anlagenbetreiber zu, da er den Strom rechtlich gesehen „verkauft“.

Aus unserem Shop, Kategorie: PV Anlagen mit Speicher und Montagesets

20000 Watt Photovoltaikanlagen inkl. 20,00 kWh Batterie & Ziegeldach Montageset - Trina Bifazial

12.999,00 €Kann der Eigentümer die Installation einer PV-Anlage durch den Nießbraucher verbieten?

Ja. Da es sich um eine wesentliche bauliche Veränderung der Immobilie handelt, ist die Zustimmung des Eigentümers zwingend erforderlich.

Was passiert mit der Anlage, wenn das Nießbrauchrecht erlischt?

Ohne eine vertragliche Regelung wird die Anlage zu einem festen Bestandteil des Gebäudes und geht in das Eigentum des Immobilieneigentümers über. Eine Vereinbarung über eine mögliche Ablösesumme ist daher sehr empfehlenswert.

Kann ein Wohnberechtigter vom günstigen Solarstrom profitieren?

Ja, wenn der Eigentümer (als Betreiber) ihm den Strom zur Verfügung stellt. Dies sollte in einer separaten Vereinbarung über die Stromlieferung festgehalten werden, um die Konditionen klar zu definieren.

Fazit: Mit Klarheit und Absprache zum eigenen Sonnenkraftwerk

Die Installation einer Photovoltaikanlage bei bestehendem Nießbrauch- oder Wohnrecht ist rechtlich komplexer, aber absolut machbar. Die Art des Rechts stellt hier die entscheidende Weiche: Der Nießbraucher kann und sollte in der Regel selbst als Betreiber auftreten, während beim reinen Wohnrecht diese Rolle dem Immobilieneigentümer zukommt.

Der wichtigste Faktor für ein Gelingen ist jedoch nicht allein die Rechtslage, sondern eine offene Kommunikation und eine klare schriftliche Vereinbarung zwischen allen Parteien. Sie schafft Transparenz und stellt sicher, dass die Freude am selbst erzeugten Strom nicht durch spätere Unstimmigkeiten getrübt wird.

Planen Sie ein solches Solarprojekt und suchen nach den passenden Komponenten? Entdecken Sie in unserem Shop Komplettsets, die ideal auf typische Einfamilienhäuser abgestimmt sind und Ihnen den Einstieg erleichtern.