Ein Stromausfall im Winter ist für Besitzer eines Eigenheims eine unangenehme Vorstellung. Die Heizung fällt aus, das Haus kühlt langsam aus. Wer eine Photovoltaikanlage mit Stromspeicher besitzt, wähnt sich oft in Sicherheit.

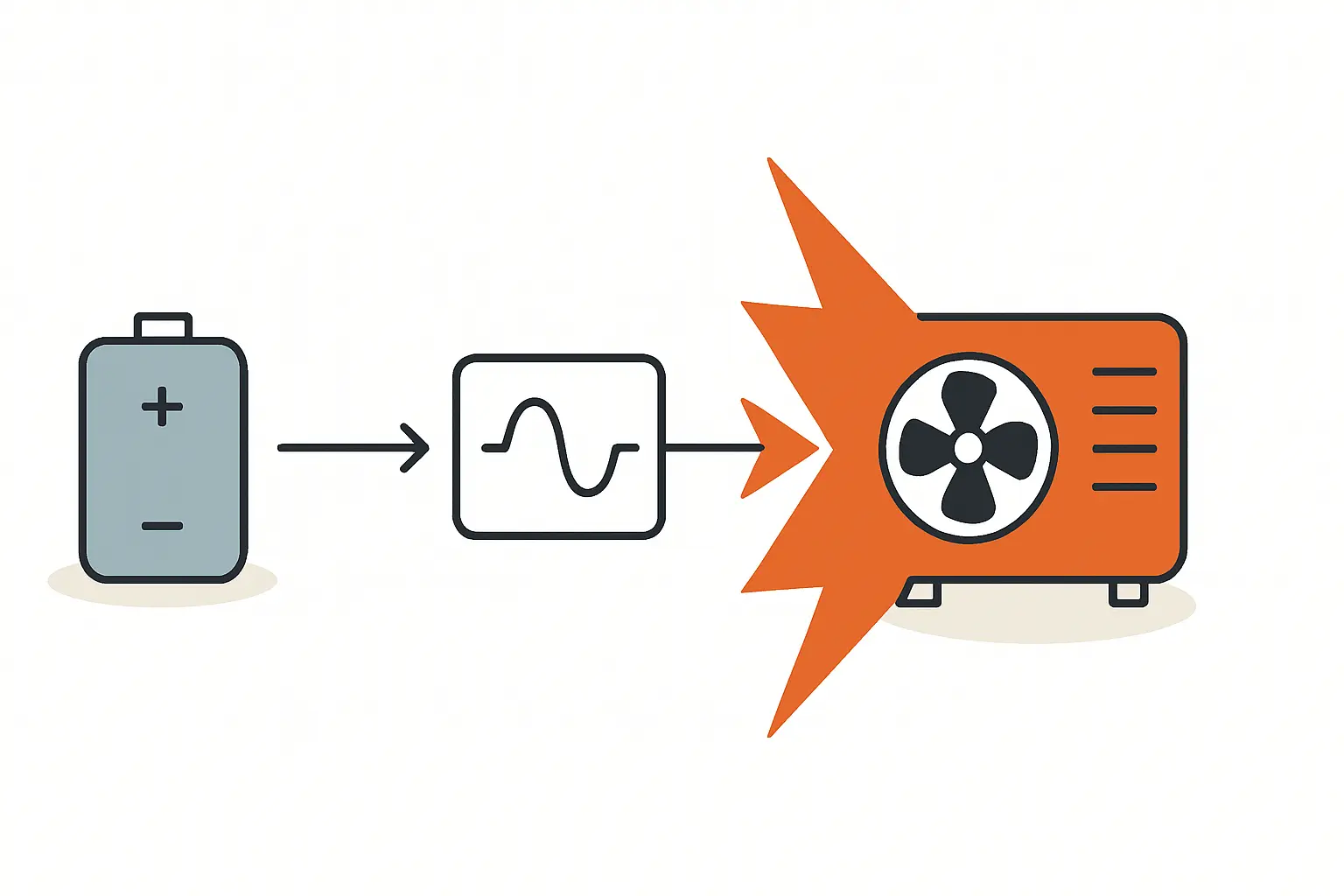

Doch die Realität ist komplexer, insbesondere wenn es darum geht, eine Wärmepumpe zu betreiben. Denn sie stellt besondere Anforderungen an eine Notstromversorgung, die weit über die Leistung für Licht und Kühlschrank hinausgehen.

Wir erklären, warum der Notstrombetrieb einer Wärmepumpe eine technische Herausforderung ist und wie Sie Wechselrichter und Batteriespeicher richtig dimensionieren, um für den Ernstfall gerüstet zu sein.

Warum eine Wärmepumpe eine besondere Herausforderung ist

Anders als die meisten Haushaltsgeräte benötigt eine Wärmepumpe nicht nur eine konstante Leistung für den Dauerbetrieb, sondern vor allem einen extrem hohen Stromstoß beim Starten. Dieser sogenannte Anlaufstrom ist der kritischste Punkt bei der Auslegung einer Notstromversorgung.

Der Kompressor der Wärmepumpe muss beim Einschalten ein hohes Drehmoment überwinden. Dafür zieht er für den Bruchteil einer Sekunde ein Vielfaches seiner normalen Nennleistung.

Ältere Wärmepumpen:

Bei älteren Modellen kann der Anlaufstrom das Fünf- bis Zehnfache der Nennleistung betragen. Eine Pumpe mit 2 kW Dauerleistung kann also kurzzeitig 10 kW oder sogar 20 kW aus dem Netz ziehen.

Moderne Wärmepumpen:

Heutige Modelle sind oft mit Inverter-Technologie und Sanftanlauf-Funktionen ausgestattet. Das reduziert den Anlaufstrom deutlich, er liegt aber immer noch beim 1,5- bis 2-fachen der Nennleistung. Auch das ist für viele Standard-Notstromsysteme zu viel.

Wenn der Wechselrichter diesen kurzen, aber heftigen Stromstoß nicht liefern kann, schaltet er aus Sicherheitsgründen ab. Die Wärmepumpe springt nicht an, und das Haus bleibt kalt – trotz vollem Stromspeicher.

.jpg)

Aus unserem Shop, Kategorie: Balkonkraftwerke mit Speicher

Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro Balkonkraftwerk Speicher Set 2000 Watt 800 Watt - Trina Doppelglassolarmodule -JurSol Storage Mini 2000 W | 9.6 kWh

Bisher bei uns Ursprünglicher Preis war: 4.099,00 €3.899,00 €Aktueller Preis ist: 3.899,00 €.Der Schlüssel zur Lösung: Der richtige Wechselrichter

Die erste Hürde ist also nicht die im Speicher verfügbare Energiemenge (kWh), sondern die Fähigkeit des Wechselrichters, eine hohe Spitzenleistung (kW) bereitzustellen.

Viele Standard-Wechselrichter in Photovoltaikanlagen sind für den normalen Haushaltsverbrauch optimiert, nicht für die extremen Lastspitzen einer Wärmepumpe.

Leistung und Phasen beachten

Entscheidend ist hier die Leistung des Wechselrichters. Als Faustregel gilt: Die maximale (kurzzeitige) Ausgangsleistung des Wechselrichters sollte mindestens das Drei- bis Vierfache der Nennleistung der Wärmepumpe betragen. Bei einer Wärmepumpe mit 2 kW Nennleistung benötigen Sie also einen Wechselrichter, der kurzzeitig mindestens 6 bis 8 kW bereitstellen kann.

Ein Blick in das technische Datenblatt Ihrer Wärmepumpe ist hier unerlässlich, um den genauen Anlaufstrom zu ermitteln.

Ein weiterer, oft übersehener Punkt ist die Phasenanzahl. Die meisten Wärmepumpen benötigen einen dreiphasigen Stromanschluss (Starkstrom). Daher muss auch der Notstromausgang des Wechselrichters dreiphasig sein. Viele günstigere Systeme bieten nur einen einphasigen Notstrom, der für den Betrieb einer Wärmepumpe ungeeignet ist.

Praxisbeispiel: Ein typischer Fehler

Ein Hausbesitzer installiert eine PV-Anlage mit einem 10-kWh-Speicher und einem 5-kW-Hybrid-Wechselrichter. Der Wechselrichter kann im Notstrombetrieb 5 kW Dauerleistung liefern. Die Wärmepumpe hat eine Nennleistung von 2,5 kW, was auf den ersten Blick unproblematisch erscheint. Beim Start zieht die Pumpe jedoch kurzzeitig 9 kW (Anlaufstrom). Der 5-kW-Wechselrichter ist überlastet und schaltet ab. Die Notstromversorgung funktioniert für Licht und Kühlschrank, aber nicht für die Heizung.

Wie groß muss der Stromspeicher sein? Eine realistische Berechnung

Wenn der Wechselrichter stark genug ist, um die Wärmepumpe zu starten, stellt sich die nächste Frage: Wie lange kann sie mit dem gespeicherten Strom laufen? Hier geht es um die Kapazität des Batteriespeichers, gemessen in Kilowattstunden (kWh).

Die Berechnung hängt von drei Faktoren ab:

-

Dauerverbrauch der Wärmepumpe: Eine typische Wärmepumpe in einem Einfamilienhaus benötigt im Winter zwischen 1 kW und 3 kW pro Betriebsstunde.

-

Tägliche Laufzeit: Eine Heizung läuft nicht 24 Stunden durch. Im Winter kommt sie aber leicht auf 8 bis 14 Betriebsstunden pro Tag.

-

Gewünschte Autarkiezeit: Wie lange soll die Versorgung bei einem Stromausfall sichergestellt sein (z. B. 24 oder 48 Stunden)?

Aus unserem Shop, Kategorie: PV Anlagen mit Speicher und Montagesets

12000 Watt Photovoltaikanlagen inkl. 15,00 kWh Batterie & Ziegeldach Montageset - Trina Bifazial

8.599,00 €Beispielrechnung für 24 Stunden Notstrom

Angenommen, Ihre Wärmepumpe hat eine durchschnittliche Leistungsaufnahme von 2 kW und läuft an einem kalten Wintertag 12 Stunden.

Täglicher Energiebedarf = 2 kW × 12 h = 24 kWh

Um die Heizung einen Tag lang autark zu betreiben, benötigen Sie also eine nutzbare Speicherkapazität von mindestens 24 kWh. Hinzu kommt der Strom für weitere unverzichtbare Verbraucher wie die Steuerung der Heizung, Umwälzpumpen, Licht und Kühlschrank (ca. 2–4 kWh pro Tag).

Ein realistisch dimensionierter Stromspeicher sollte daher eine Kapazität von 25 bis 30 kWh haben, um einen vollen Wintertag zu überbrücken und einen Puffer für besonders kalte Perioden zu bieten. Ein oft verbauter 10-kWh-Speicher würde in diesem Szenario nur für etwa 4 bis 5 Stunden Heizbetrieb ausreichen.

Kosten und Alternativen: Was ist praktisch umsetzbar?

Eine Notstromversorgung, die eine Wärmepumpe zuverlässig betreiben kann, ist eine erhebliche Investition. Während ein Standardsystem mit 10 kWh Speicher und passendem Wechselrichter oft zwischen 8.000 und 12.000 Euro kostet, müssen Sie für eine wärmepumpentaugliche Lösung mit Kosten von 15.000 bis über 25.000 Euro rechnen.

Angesichts dieser Kosten entscheiden sich viele Nutzer für eine pragmatische Alternative:

Alternative: Nur die Heizungssteuerung versorgen

Anstatt die gesamte Wärmepumpe zu betreiben, werden nur die Heizungssteuerung und die Umwälzpumpe an den Notstromkreis angeschlossen. Der Strombedarf sinkt dadurch auf wenige hundert Watt. So wird zwar keine Wärme erzeugt, aber das System bleibt in Betrieb, die Wärme im Pufferspeicher kann im Haus zirkulieren, und die Anlage ist vor Frost geschützt. Dies lässt sich bereits mit einem kleinen Speicher und einem Standard-Notstromausgang realisieren.

FAQ – Häufige Fragen zum Notstrom für Wärmepumpen

Kann jede Photovoltaikanlage meine Wärmepumpe mit Notstrom versorgen?

Nein. Sie benötigen eine spezielle, notstromfähige Anlage. Dafür benötigen Sie einen notstromfähigen Wechselrichter (oft als Hybrid-Wechselrichter bezeichnet) und einen ausreichend dimensionierten Stromspeicher. Nicht jede Anlage mit Speicher ist automatisch für den Inselbetrieb ausgelegt.

Reicht ein 10 kWh Speicher aus?

Für den vollwertigen Betrieb einer Wärmepumpe über mehrere Stunden oder einen ganzen Tag reicht ein 10-kWh-Speicher in der Regel nicht aus. Er kann allenfalls für eine kurze Überbrückung von 2 bis 4 Stunden dienen.

Was ist wichtiger: Wechselrichterleistung oder Speicherkapazität?

Beide sind entscheidend, aber für unterschiedliche Aufgaben. Der Wechselrichter muss die hohe Startleistung (kW) bewältigen können, damit die Pumpe überhaupt anläuft. Der Speicher muss genügend Energie (kWh) bereithalten, um die gewünschte Laufzeit zu ermöglichen. Ohne den richtigen Wechselrichter ist selbst der größte Speicher nutzlos.

Wie finde ich den Anlaufstrom meiner Wärmepumpe heraus?

Der genaue Wert steht im technischen Datenblatt des Herstellers. Suchen Sie nach Begriffen wie „Anlaufstrom“, „Blockierstrom“ oder „Locked Rotor Amps (LRA)“. Im Zweifel fragen Sie direkt beim Hersteller oder Ihrem Installateur nach.

Fazit: Planung ist alles

Die Kombination aus Photovoltaik und Wärmepumpe ist ein wichtiger Schritt in Richtung Energieautarkie. Damit das System aber auch bei einem Stromausfall im Winter zuverlässig heizt, bedarf es einer sorgfältigen Planung. Der hohe Anlaufstrom der Wärmepumpe erfordert einen leistungsstarken, dreiphasigen Wechselrichter, und der Dauerbetrieb im Winter verlangt nach einem großzügig dimensionierten Batteriespeicher.

Diese Investition ist erheblich, bietet aber ein Höchstmaß an Sicherheit und Unabhängigkeit. Wer sich für eine solche Lösung interessiert, sollte die technischen Daten seiner Wärmepumpe genau analysieren und sich von Experten beraten lassen.