Leitfaden für PV-Anlagen in der WEG: Von der Beschlussfassung bis zur Abrechnung

Der Wunsch nach einer eigenen Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung ist bei vielen Immobilieneigentümern groß. Doch während Besitzer von Einfamilienhäusern diesen Weg vergleichsweise einfach beschreiten, stehen Mitglieder einer Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) oft vor einer Wand aus Fragen und Unsicherheiten.

Das gemeinschaftliche Eigentum, komplexe rechtliche Rahmenbedingungen und die Notwendigkeit, viele verschiedene Interessen unter einen Hut zu bekommen, machen das Projekt zu einer besonderen Herausforderung. Dieser Leitfaden dient Ihnen als verlässlicher Kompass. Er erklärt die entscheidenden Schritte von der ersten Idee über die notwendige Beschlussfassung bis hin zu den verschiedenen Modellen für Betrieb und Abrechnung. So erhalten Sie die nötige Klarheit, um das Projekt „Solarstrom vom Gemeinschaftsdach“ erfolgreich in Angriff zu nehmen.

Die rechtliche Ausgangslage: Was hat sich für die WEG geändert?

Eine entscheidende Wende brachte das Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz (WEMoG), das am 1. Dezember 2020 in Kraft trat. Es hat die Hürden für bauliche Veränderungen am Gemeinschaftseigentum spürbar gesenkt. Viele Eigentümer glauben seither, sie hätten einen Rechtsanspruch auf eine Solaranlage. Ganz so einfach ist es jedoch nicht.

Das Gesetz definiert sogenannte „privilegierte Maßnahmen“ (§ 20 Abs. 2 WEG). Dazu gehören der barrierefreie Aus- und Umbau, Maßnahmen zum Einbruchschutz, der Anschluss an ein Glasfasernetz sowie die Installation einer Ladestation für Elektrofahrzeuge. Eine Photovoltaikanlage wird hier nicht explizit genannt.

Die entscheidende Neuerung für Solarprojekte liegt an anderer Stelle: Jeder einzelne Wohnungseigentümer hat nun das Recht zu verlangen, dass die Gemeinschaft über die Durchführung einer PV-Anlage auf dem Dach berät und beschließt. Die anderen Eigentümer können das Thema also nicht mehr einfach ignorieren oder blockieren. Ein automatisches Recht auf den Bau ergibt sich daraus aber nicht – die Gemeinschaft muss dem Vorhaben zustimmen.

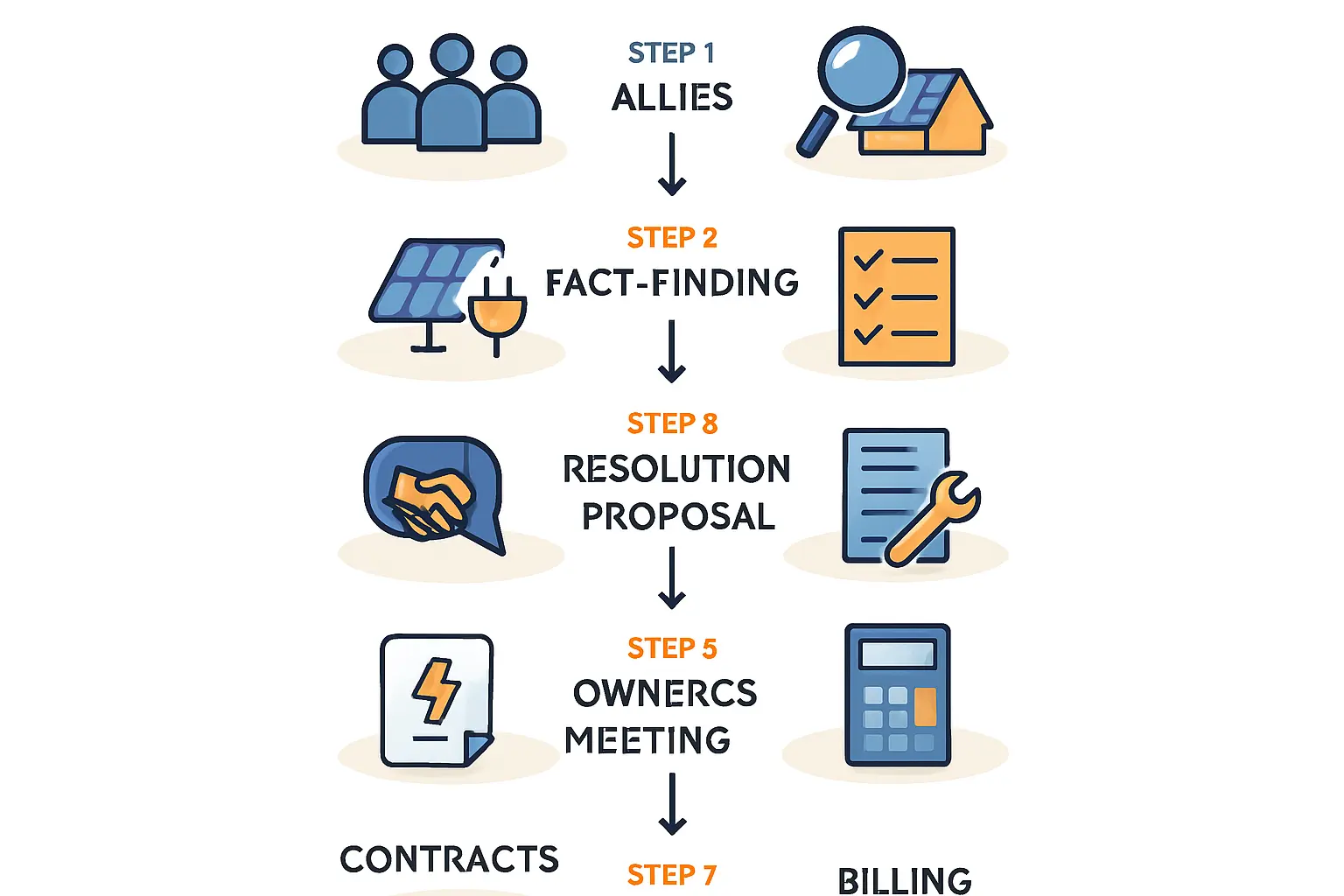

Der Weg zur eigenen Solaranlage: Der Beschlussprozess in der WEG

Der Erfolg Ihres Vorhabens hängt maßgeblich von guter Vorbereitung und klarer Kommunikation ab. Der formale Weg führt unweigerlich über die Eigentümerversammlung.

Schritt 1: Der formelle Antrag

Reichen Sie bei Ihrer Hausverwaltung einen formellen Antrag ein, damit das Thema auf die Tagesordnung der nächsten Eigentümerversammlung gesetzt wird. Dieser Antrag sollte mehr sein als nur eine vage Idee. Je besser Sie ihn vorbereiten, desto höher sind Ihre Erfolgschancen. Empfehlenswert sind folgende Inhalte:

- Konkreter Vorschlag: Welches Modell schwebt Ihnen vor (z. B. eine Gemeinschaftsanlage)?

- Erste Kostenschätzung: Holen Sie ein oder zwei unverbindliche Angebote ein, um eine Vorstellung von den Kosten einer Photovoltaikanlage zu bekommen.

- Nutzenargumentation: Zeigen Sie auf, wie die Gemeinschaft profitiert (z. B. durch Senkung der Allgemeinstromkosten für Aufzug und Beleuchtung).

Aus unserem Shop, Kategorie: Balkonkraftwerke mit Speicher

Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro Balkonkraftwerk Speicher Set 2000 Watt 800 Watt - 5,4 kWh

Ab 2.099,00 €Schritt 2: Die Eigentümerversammlung

Nutzen Sie die Versammlung, um für Ihr Projekt zu werben. Erklären Sie die Vorteile sachlich und verständlich. Ein Praxisbeispiel: Präsentieren Sie nicht nur technische Daten, sondern eine einfache Berechnung, die zeigt, wie viel Euro die Gemeinschaft jährlich an Stromkosten für das Treppenhaus oder die Tiefgarage sparen könnte. Gehen Sie auf Fragen und Bedenken Ihrer Miteigentümer konstruktiv ein.

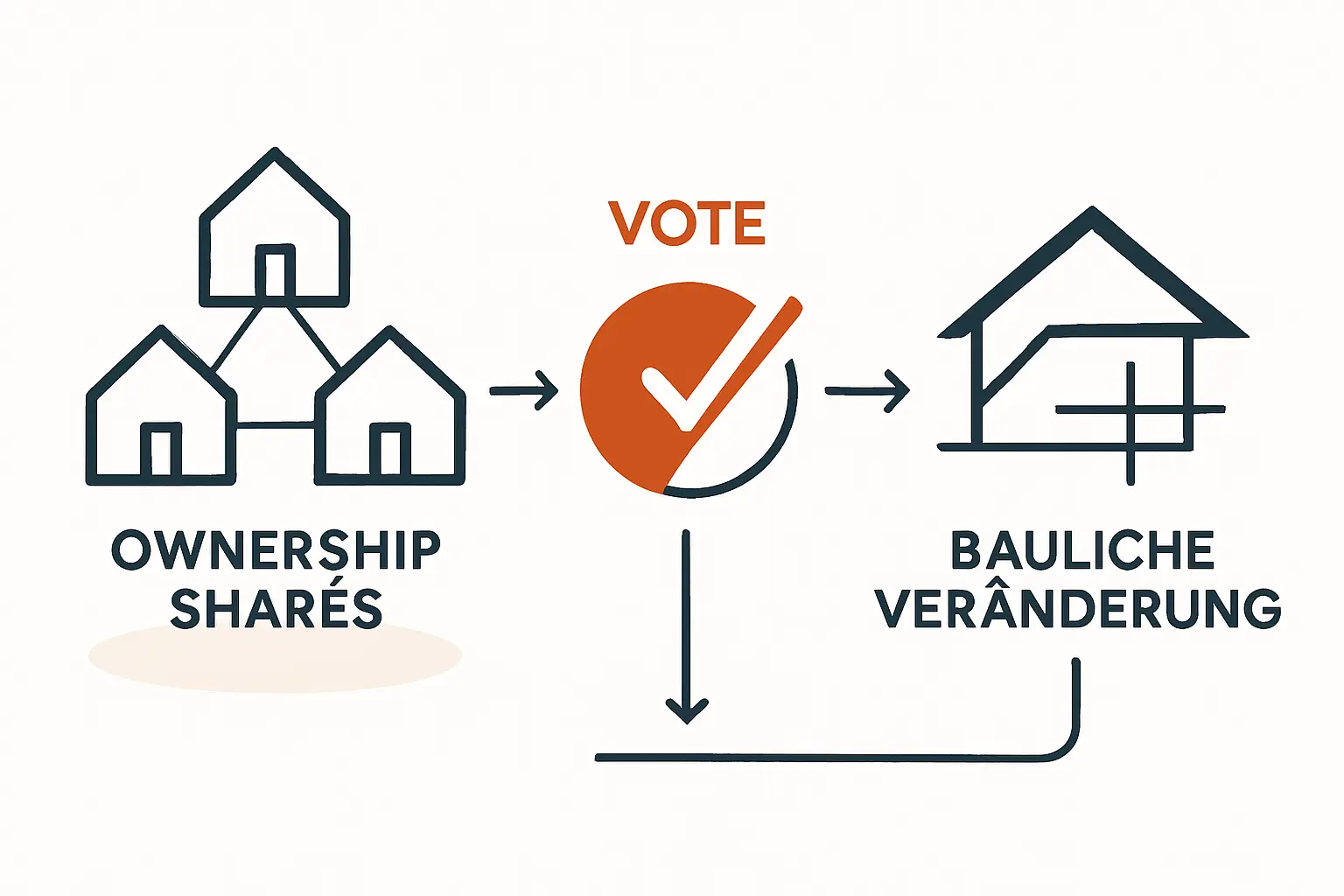

Schritt 3: Die Abstimmung – Wer muss zustimmen?

Hier liegt der Kern des WEG-Rechts, denn die nötigen Mehrheiten sind genau geregelt.

-

Einfache Mehrheit: Für die grundsätzliche Entscheidung, dass eine PV-Anlage installiert werden darf („das Ob“), reicht eine einfache Mehrheit der anwesenden und vertretenen Stimmen. Die Kosten tragen in diesem Fall aber nur die zustimmenden Eigentümer.

-

Qualifizierte Mehrheit: Sollen die Kosten von allen Eigentümern getragen werden, ist eine qualifizierte Mehrheit notwendig. Das bedeutet: Mehr als zwei Drittel der abgegebenen Stimmen und mehr als die Hälfte aller Miteigentumsanteile müssen zustimmen.

-

Die Amortisations-Ausnahme: Das Gesetz (§ 21 Abs. 2 WEG) sieht eine wichtige Ausnahme vor. Für die Kostentragung durch alle Eigentümer reicht auch eine einfache Mehrheit, wenn sich die Maßnahme innerhalb eines angemessenen Zeitraums amortisiert. Die Amortisation einer PV-Anlage liegt oft bei rund 10 bis 14 Jahren, was von Gerichten häufig als „angemessen“ bewertet wird. Dies ist ein starkes Argument, um auch zögernde Miteigentümer zu überzeugen.

Häufige Fragen (FAQ) zur PV-Anlage in der WEG

Kann ein einzelner Eigentümer eine PV-Anlage erzwingen?

Nein. Er kann aber erzwingen, dass die WEG über seinen Antrag in einer Eigentümerversammlung abstimmt. Die Gemeinschaft muss sich also mit dem Thema befassen.

Aus unserem Shop, Kategorie: PV Anlagen mit Speicher und Montagesets

15000 Watt Photovoltaikanlagen inkl. 15,00 kWh Batterie & Ziegeldach Montageset - Trina Bifazial

9.999,00 €Was passiert, wenn mein Antrag abgelehnt wird?

Sie können den Antrag zur nächsten Versammlung erneut stellen. Nutzen Sie die Zeit, um die Bedenken Ihrer Miteigentümer besser zu verstehen und Ihren Vorschlag zu optimieren, zum Beispiel durch eine detailliertere Wirtschaftlichkeitsberechnung.

Wer haftet für Schäden am Dach durch die Anlage?

Grundsätzlich haftet die WEG als Eigentümerin des Daches. Die Kosten für die Instandhaltung oder Reparatur von Schäden, die direkt durch die PV-Anlage verursacht werden, werden aber in der Regel über den Beschluss dem oder den Betreibern der Anlage zugeordnet.

Ist ein Balkonkraftwerk in einer WEG immer genehmigungsfrei?

Nein. Sobald die Anlage an der Fassade, dem Balkongeländer oder anderen Teilen des Gemeinschaftseigentums befestigt wird, ist ein zustimmender Beschluss der WEG erforderlich.

Wie wird der erzeugte Strom bei einer Gemeinschaftsanlage gerecht verteilt?

Bei einer Gemeinschaftsanlage wird der Allgemeinstromverbrauch direkt gedeckt. Für die Lieferung an einzelne Wohnungen (Mieterstrom) werden separate Stromzähler (sogenannte Unterzähler) für jede Wohnung installiert. Diese erfassen den Verbrauch exakt, sodass eine verbrauchsgenaue Abrechnung möglich ist.

Fazit: Kommunikation ist der Schlüssel zum Erfolg

Die Installation einer Photovoltaikanlage in einer Wohnungseigentümergemeinschaft ist komplexer als bei einem Einfamilienhaus, aber dank der Gesetzesnovelle von 2020 machbarer denn je. Die rechtlichen Hürden sind heute niedriger, die entscheidende Herausforderung liegt jedoch im Organisatorischen und Kommunikativen.

Ein gut vorbereiteter Antrag, eine transparente Kommunikation der Vorteile für alle und das Aufzeigen eines klaren, wirtschaftlichen Nutzens sind die wichtigsten Bausteine für eine erfolgreiche Beschlussfassung. Mit dem richtigen Vorgehen kann das Gemeinschaftsdach zur gemeinsamen Stromquelle und damit zu einem Gewinn für alle Eigentümer werden.

Sie möchten mehr über die technischen Möglichkeiten und die Auswahl der richtigen Komponenten erfahren? Entdecken Sie weitere praxisnahe Informationen und Leitfäden zur Planung von Photovoltaikanlagen direkt auf Photovoltaik.info.