Ein historisches Gebäude zu besitzen, ist Privileg und Verantwortung zugleich. Sie bewahren ein Stück Geschichte, stehen aber auch vor besonderen Herausforderungen – insbesondere dann, wenn Sie es für die Zukunft rüsten möchten.

Der Wunsch, mit einer eigenen Photovoltaikanlage unabhängiger zu werden und Energiekosten zu sparen, trifft auf die strengen Auflagen des Denkmalschutzes. Doch was vor wenigen Jahren noch oft ein unüberwindbares Hindernis war, ist heute eine lösbare Aufgabe. Neue Gesetze und innovative Technologien eröffnen Wege, um Tradition und Moderne stilvoll zu verbinden.

Warum Denkmalschutz und Photovoltaik oft als Konflikt gesehen werden

Der Kern des Konflikts liegt in den unterschiedlichen Zielen: Während der Denkmalschutz das historische Erscheinungsbild eines Gebäudes oder eines ganzen Ensembles für die Nachwelt erhalten will, stellt eine Photovoltaikanlage einen sichtbaren, modernen Eingriff dar.

Die zuständige Denkmalschutzbehörde prüft daher bei jedem Vorhaben, ob die Solarmodule das authentische Erscheinungsbild des Monuments erheblich beeinträchtigen. Dabei geht es nicht nur um einzelne Aspekte wie die Farbe oder Form des Daches, sondern um den stimmigen Gesamteindruck. Ein Fachwerkhaus aus dem 18. Jahrhundert mit klassischen blauschwarzen Solarmodulen würde seinen historischen Charakter verlieren. Die Sorge der Behörden ist, dass die Summe solcher Veränderungen das kulturelle Erbe schrittweise entwertet. Glücklicherweise gibt es heute aber Lösungen, die diesen Konflikt elegant auflösen.

Die rechtliche Grundlage: Ein Balanceakt zwischen Tradition und Zukunft

Die Entscheidung über die Genehmigung einer Photovoltaikanlage auf einem denkmalgeschützten Gebäude ist immer ein Abwägungsprozess. Da die Denkmalschutzgesetze in Deutschland Ländersache sind, können sich die genauen Vorschriften von Bundesland zu Bundesland unterscheiden. Das Grundprinzip ist jedoch überall gleich: Das öffentliche Interesse am Erhalt des Denkmals wird gegen das private Interesse des Eigentümers an der Nutzung erneuerbarer Energien abgewogen.

Hier hat sich in jüngster Zeit ein entscheidender Wandel vollzogen. Mit der Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG 2023) wurde festgelegt, dass der Ausbau erneuerbarer Energien im überragenden öffentlichen Interesse liegt und der öffentlichen Sicherheit dient. Dieser Satz ist mehr als nur eine politische Floskel – er verschiebt das Gewicht in der Waagschale deutlich zugunsten der Photovoltaik.

Das bedeutet: Eine Ablehnung allein aus ästhetischen Gründen ist für die Behörden schwieriger zu rechtfertigen als früher. Sie müssen nun sehr genau begründen, warum der Schutz des Denkmals in diesem speziellen Fall schwerer wiegt als das überragende öffentliche Interesse am Klimaschutz.

Lösungen und Kompromisse: So gelingt die Integration

Der Schlüssel zum Erfolg liegt in einer sorgfältigen Planung und der Wahl der richtigen Technologie. Anstatt zu fragen, ob eine Anlage möglich ist, lautet die Frage heute eher, wie sie sich unauffällig integrieren lässt.

Die richtige Platzierung: Das A und O

Aus Sicht der Denkmalpflege ist nicht jede Dachfläche gleich relevant. Am strengsten wird die sogenannte Schauseite bewertet – also der Teil des Gebäudes, der vom öffentlichen Raum aus gut sichtbar ist.

Praxisbeispiel: Der Eigentümer eines denkmalgeschützten Gutshofs in Norddeutschland möchte eine PV-Anlage installieren. Das Haupthaus ist von der Straße aus gut sichtbar, die große Scheune dahinter jedoch nicht. Die Erfahrung zeigt, dass die Genehmigung für eine Anlage auf dem Dach der Scheune oder auf einem Nebengebäude wie einer Garage deutlich einfacher zu erhalten ist, da das Erscheinungsbild des Hauptgebäudes unberührt bleibt.

Prüfen Sie daher folgende Alternativen:

- Dachflächen auf der Gebäuderückseite: Oft von der Straße nicht einsehbar.

- Dächer von Nebengebäuden: Garagen, Scheunen oder Werkstätten eignen sich ideal.

- Freiflächen im Garten: Eine Aufständerung im Garten kann eine Option sein, wenn sie das Gesamtbild nicht stört.

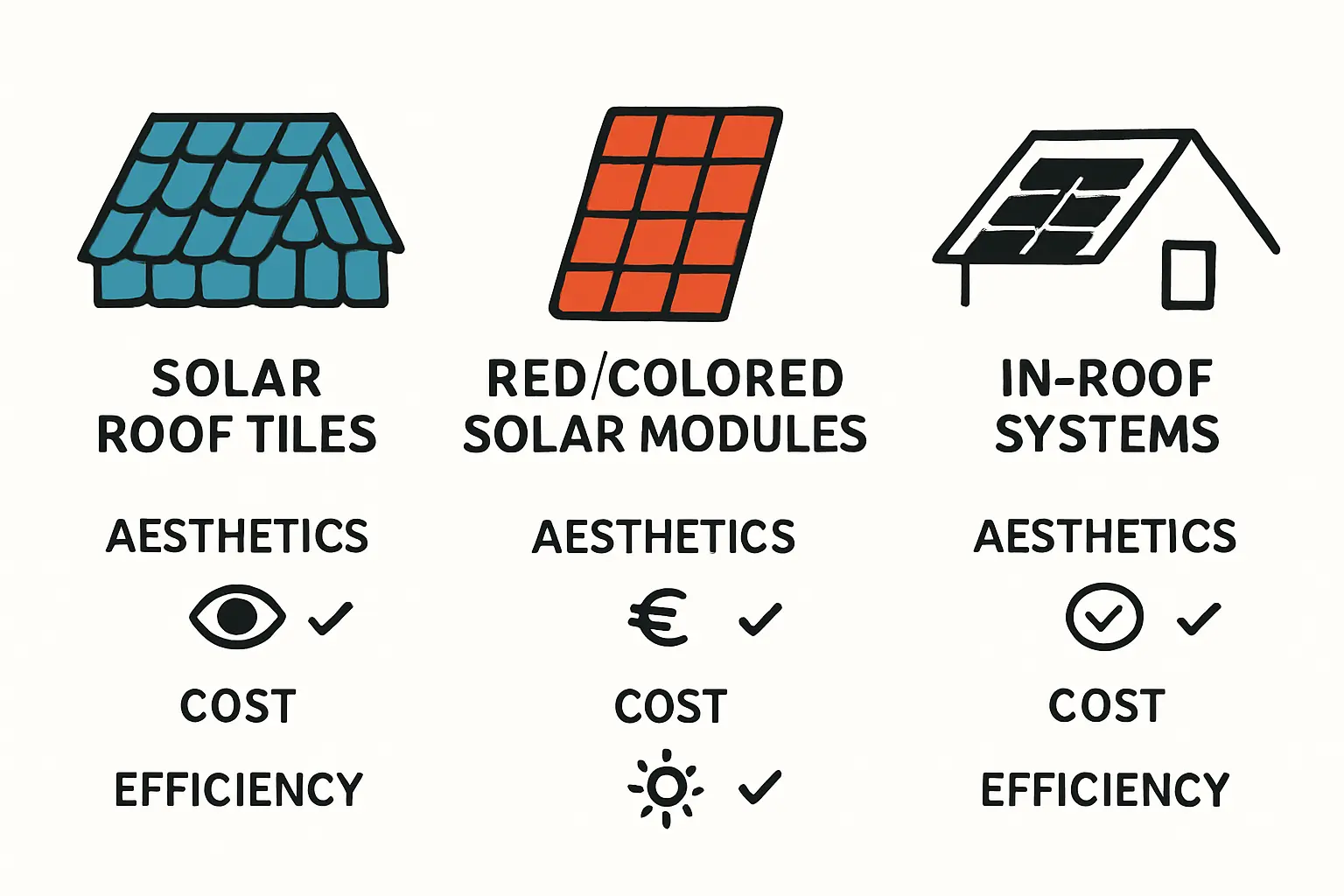

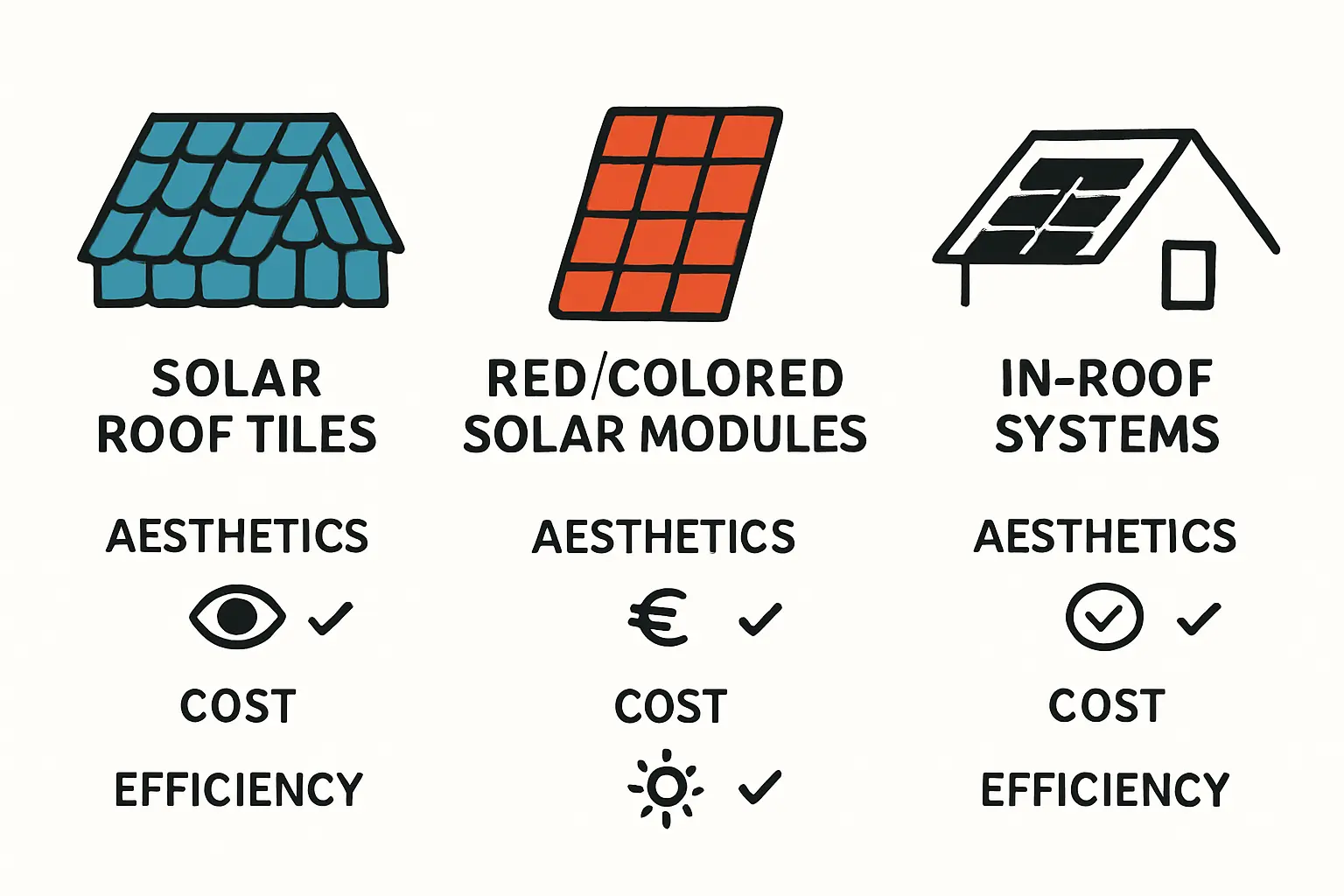

Die Wahl der Module: Optik ist entscheidend

Wo eine Platzierung auf nicht einsehbaren Flächen nicht möglich ist, rückt die Technologie in den Vordergrund. Der Markt bietet mittlerweile eine Reihe von optisch dezenten Lösungen, die speziell für sensible Architekturen entwickelt wurden.

- Farbige Solarmodule: Statt des typischen Blau oder Schwarz gibt es Module in Ziegelrot, Anthrazit oder Braun. Sie passen sich der Farbe der Dacheindeckung an, weisen jedoch oft einen etwas geringeren Wirkungsgrad (ca. 10–25 % weniger Leistung) als Standardmodule auf.

- In-Dach-Anlagen: Diese Module werden nicht auf die Dachziegel montiert, sondern ersetzen sie. Sie liegen bündig in der Dachfläche und wirken dadurch ähnlich wie ein modernes Dachfenster. Nachteile sind oft höhere Kosten und eine etwas schlechtere Hinterlüftung, was die Leistung mindern kann.

- Solardachziegel: Sie sind die eleganteste, aber auch teuerste Lösung. Diese Ziegel haben integrierte Solarzellen und sind von herkömmlichen Dachziegeln kaum zu unterscheiden. Anbieter wie Autarq oder Meyer Burger haben sich auf solche Produkte spezialisiert. Die Kosten können das Zwei- bis Dreifache einer herkömmlichen Anlage erreichen. Weitere Informationen finden Sie in unserem Überblick über die verschiedenen Arten von Solarmodulen.

Der Weg zur Genehmigung: Schritt für Schritt erklärt

Ein strukturiertes Vorgehen erhöht die Erfolgsaussichten erheblich. Gehen Sie nicht den umgekehrten Weg und kaufen Sie erst die Anlage, bevor Sie die Genehmigung haben.

- Die informelle Voranfrage: Frühzeitig das Gespräch suchen

Kontaktieren Sie die für Sie zuständige untere Denkmalschutzbehörde (meist beim Landkreis oder der Stadt angesiedelt) für ein erstes, unverbindliches Gespräch. Stellen Sie Ihre Idee vor und fragen Sie nach den grundsätzlichen Bedenken und Anforderungen. So bekommen Sie ein Gefühl für die Haltung der Behörde und können Ihren späteren Antrag gezielt darauf ausrichten.

- Der formelle Antrag: Gut vorbereitet zum Erfolg

Reichen Sie anschließend einen vollständigen Antrag auf denkmalrechtliche Genehmigung ein. Die Erfahrung zeigt, dass ein gut dokumentierter Antrag die Chancen auf eine zügige Genehmigung deutlich erhöht. Folgende Unterlagen sind in der Regel erforderlich:

- Lageplan des Grundstücks

- Bauzeichnungen und Ansichten des Gebäudes

- Fotos des aktuellen Zustands

- Technisches Datenblatt der geplanten Solarmodule

- Eine Fotomontage, die zeigt, wie das Gebäude mit der Anlage aussehen wird

- Was tun bei einer Ablehnung?

Sollte Ihr Antrag abgelehnt werden, prüfen Sie die Begründung genau. Dank der neuen Gesetzeslage muss die Behörde eine erhebliche Beeinträchtigung sehr fundiert nachweisen. Sie haben die Möglichkeit, Widerspruch einzulegen und Ihre Argumente – insbesondere das überragende öffentliche Interesse – nochmals darzulegen. In letzter Instanz bleibt der Klageweg vor dem Verwaltungsgericht.

Mit welchen Kosten müssen Sie rechnen?

Eine Photovoltaikanlage auf einem denkmalgeschützten Gebäude ist in der Regel teurer als eine Standardinstallation. Die Mehrkosten entstehen durch mehrere Faktoren:

- Höherer Planungsaufwand: Die Abstimmung mit den Behörden und die Erstellung von Visualisierungen erfordern Zeit.

- Spezielle Montagetechniken: Die Befestigung an historischen Dachstühlen kann aufwendiger sein.

- Teurere Modultechnologie: Solardachziegel können allein beim Material bereits 300 bis 400 € pro Quadratmeter kosten, während Standardmodule deutlich günstiger sind.

Als Faustregel können Sie bei Denkmalschutzlösungen mit dem 1,5- bis 3-fachen Preis einer vergleichbaren Standardanlage rechnen. Einen ersten Überblick über die üblichen Kosten erhalten Sie mit unserem Rechner, der Ihnen zeigt, wie viel eine Photovoltaikanlage kostet.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Muss jede PV-Anlage auf einem Denkmal genehmigt werden?

Ja, ausnahmslos. Jeder Eingriff in die Substanz oder das Erscheinungsbild eines denkmalgeschützten Gebäudes bedarf einer denkmalrechtlichen Genehmigung.

Gibt es spezielle Förderungen für Photovoltaik auf Denkmälern?

Direkte Förderprogramme speziell für diesen Fall sind selten. Sie können jedoch von den üblichen staatlichen Förderungen für Photovoltaik (z. B. KfW-Kredite) profitieren. Es lohnt sich zudem, bei Ihrer Gemeinde nach lokalen Zuschussprogrammen zu fragen.

Was ist, wenn nur das gesamte Ensemble unter Schutz steht, nicht mein Haus allein?

Auch dann ist eine Genehmigung erforderlich. Beim Ensembleschutz geht es um den Erhalt des harmonischen Gesamtbildes eines Straßenzuges oder Platzes. Eine einzelne, unpassende Anlage kann dieses Gesamtbild bereits stören.

Darf ich eine Anlage im Garten aufstellen?

Eine Freiflächenanlage im Garten ist oft leichter genehmigungsfähig, da sie die Bausubstanz des Denkmals nicht direkt berührt. Allerdings muss auch hier geprüft werden, ob sie die historische Ansicht des Gebäudes beeinträchtigt.

Kann die Behörde die Genehmigung trotz des überragenden öffentlichen Interesses verweigern?

Ja, das ist möglich. Wenn die Beeinträchtigung des Denkmals als besonders schwerwiegend eingestuft wird – zum Beispiel bei einem national bedeutenden Kulturgut mit einzigartiger Dachlandschaft –, kann das Denkmalschutzinteresse immer noch überwiegen. Der Abwägungsprozess bleibt der entscheidende Faktor.

Fazit: Denkmalschutz und Photovoltaik sind kein Widerspruch mehr

Die Installation einer Photovoltaikanlage auf einem denkmalgeschützten Haus ist eine anspruchsvolle, aber lösbare Aufgabe. Der gesetzliche Rahmen hat sich klar zugunsten der erneuerbaren Energien verschoben und gibt Eigentümern starke Argumente an die Hand. Mit einer kooperativen Herangehensweise, einer sorgfältigen Planung und dem Einsatz moderner, optisch ansprechender Technologien lassen sich die Interessen von Denkmalschutz und Klimaschutz erfolgreich miteinander in Einklang bringen.

Weitere praxisnahe Informationen zur Auswahl der richtigen Komponenten finden Sie direkt auf Photovoltaik.info.

Im Shop von Photovoltaik.info finden Sie zudem Komplettsets, die auf typische Anlagengrößen abgestimmt sind und Ihnen den Einstieg erleichtern.