Balkonkraftwerk in der Eigentümergemeinschaft (WEG): Ihr Weg zur Genehmigung

Sie sind Wohnungseigentümer und möchten Ihre Stromkosten mit einem eigenen Balkonkraftwerk senken? Eine ausgezeichnete Idee. Doch bevor Sie loslegen, steht oft eine entscheidende Frage im Raum: Was sagt die Eigentümergemeinschaft (WEG) dazu?

Viele Interessenten fürchten komplizierte Diskussionen und eine mögliche Ablehnung durch die Nachbarn. Die gute Nachricht vorweg: Seit einer Gesetzesänderung im Jahr 2020 ist der Weg für Balkonkraftwerke in einer WEG deutlich einfacher geworden.

Dieser Artikel führt Sie klar und verständlich durch alle notwendigen Schritte. Er erklärt, welche Rechte Sie als einzelner Eigentümer haben, wie Sie die Zustimmung der Gemeinschaft professionell einholen und welche Argumente wirklich überzeugen.

Die Rechtslage: Was Wohnungseigentümer wissen müssen

Die entscheidende Grundlage für Ihr Vorhaben ist die Reform des Wohnungseigentumsgesetzes (WEMoG), die am 1. Dezember 2020 in Kraft getreten ist. Sie stärkt die Rechte einzelner Eigentümer, insbesondere bei Modernisierungsmaßnahmen.

Ihr Recht als „privilegierte Maßnahme“

Entscheidend für Sie ist § 20 Abs. 2 des WEG, der sogenannte „privilegierte bauliche Veränderungen“ definiert. Dazu gehören unter anderem Maßnahmen zum Laden elektrisch betriebener Fahrzeuge, zum barrierefreien Aus- und Umbau – und zur Erzeugung erneuerbarer Energien.

Ein Balkonkraftwerk fällt genau in diese Kategorie. Das bedeutet für Sie:

-

Sie haben einen grundsätzlichen Anspruch auf die Genehmigung.

-

Die Eigentümergemeinschaft kann die Installation eines Balkonkraftwerks nicht mehr ohne triftigen Grund verbieten. Die Diskussion dreht sich also nicht mehr um das „Ob“, sondern nur noch um das „Wie“ der Umsetzung. Die Gemeinschaft hat ein Mitspracherecht bei der konkreten Ausgestaltung, um sicherzustellen, dass die Installation sicher ist und das optische Gesamtbild des Gebäudes nicht übermäßig leidet.

Ein typisches Beispiel: Die WEG kann nicht fordern, dass Sie gar kein Modul anbringen. Sie kann aber verlangen, dass die Montage fachgerecht erfolgt und beispielsweise eine schwarze Modul-Rückseite verwendet wird, um ein einheitliches Erscheinungsbild der Fassade zu wahren.

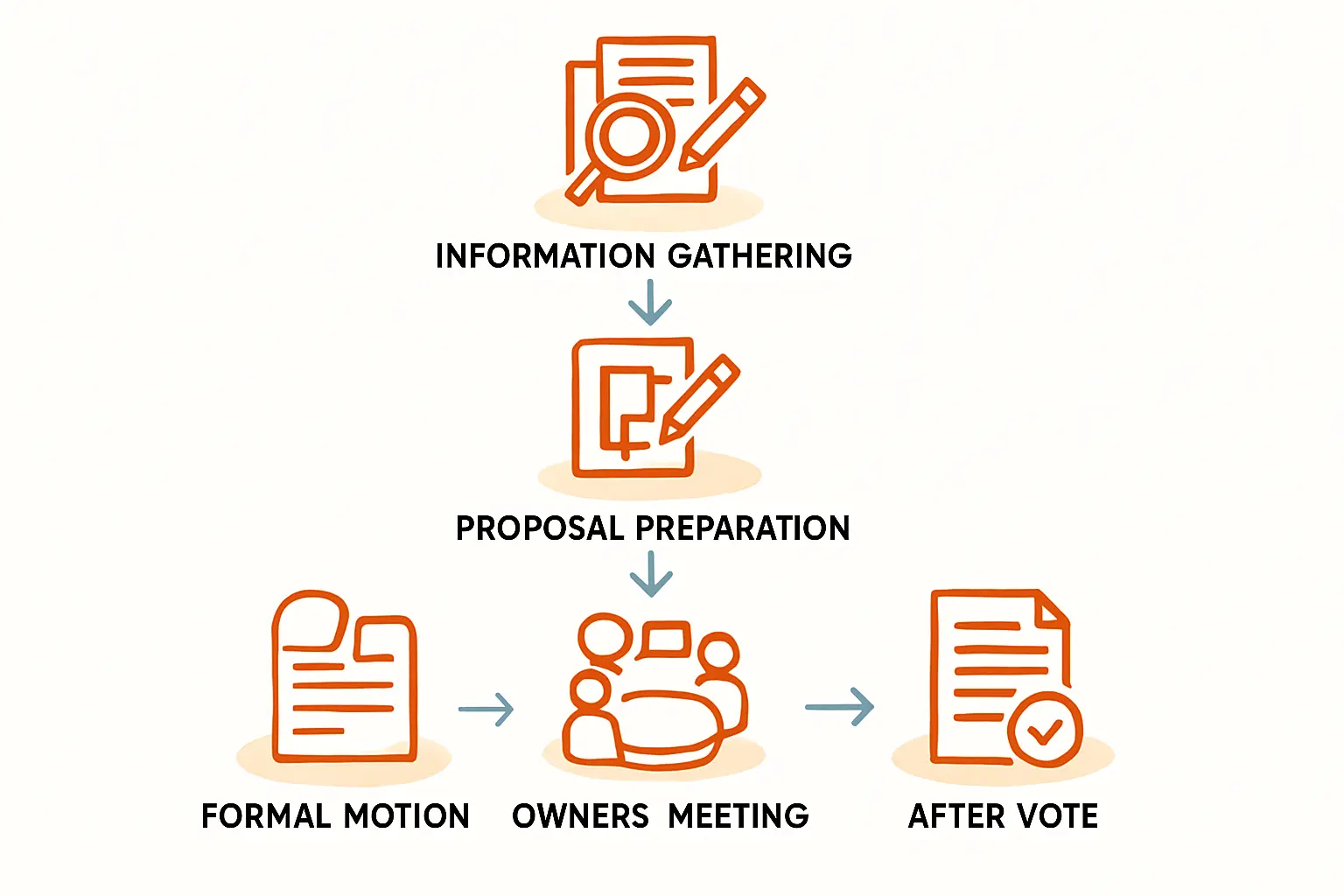

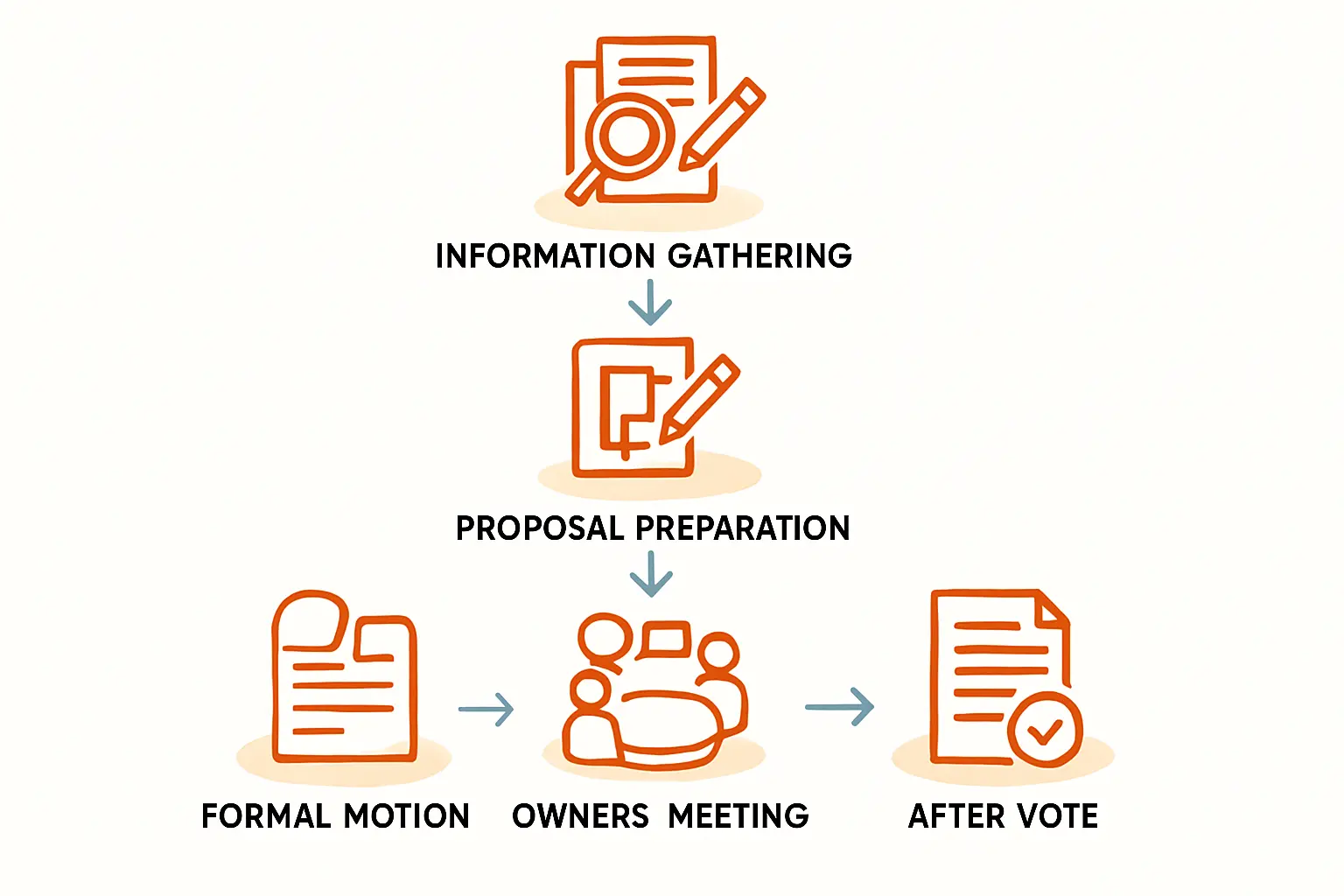

Der Weg zur Zustimmung: Ein Schritt-für-Schritt-Leitfaden

Obwohl das Gesetz auf Ihrer Seite ist, führt der Weg zum eigenen Solarstrom immer über einen formellen Beschluss der Eigentümerversammlung. Eine gute Vorbereitung ist hier der Schlüssel zum Erfolg und vermeidet unnötige Konflikte.

Aus unserem Shop, Kategorie: Balkonkraftwerke mit Speicher

Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro Balkonkraftwerk Speicher Set 2000 Watt 800 Watt - 5,4 kWh

Ab 2.099,00 €Schritt 1: Information und Vorbereitung

Bevor Sie einen offiziellen Antrag stellen, sollten Sie alle wichtigen Informationen zusammentragen. Suchen Sie das Gespräch mit der Hausverwaltung und nach Möglichkeit auch mit dem Verwaltungsbeirat. Ein gut vorbereiteter Plan schafft Vertrauen und nimmt Bedenken von vornherein den Wind aus den Segeln.

Stellen Sie folgende Unterlagen zusammen:

-

Produktdatenblatt: Informationen zum gewählten Modul und Wechselrichter.

-

Sicherheitszertifikate: Nachweise, dass die Komponenten den in Deutschland geltenden Normen (z. B. VDE-AR-N 4105) entsprechen.

-

Montageplan: Eine einfache Skizze oder Beschreibung, wie und wo das Kraftwerk am Balkon befestigt werden soll.

Diese Vorbereitung zeigt, dass Sie sich ernsthaft mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Damit unterstreichen Sie, dass moderne Anlagen technische Komplettsysteme sind, die auf Sicherheit und Effizienz ausgelegt sind.

Schritt 2: Der formelle Antrag für die Eigentümerversammlung

Reichen Sie bei Ihrer Hausverwaltung rechtzeitig vor der nächsten Eigentümerversammlung einen schriftlichen Antrag zur Aufnahme auf die Tagesordnung ein. Dieser Antrag sollte Folgendes enthalten:

-

Ihr Anliegen: Die Genehmigung zur Installation und zum Betrieb eines Balkonkraftwerks.

-

Ihre Unterlagen: Fügen Sie die in Schritt 1 gesammelten Dokumente bei.

-

Ein klarer Beschlussvorschlag: Formulieren Sie einen konkreten Vorschlag, über den die Eigentümer abstimmen können.

Beispiel für einen Beschlussvorschlag:

„Der Eigentümer [Ihr Name], Wohnung Nr. [Ihre Wohnungsnummer], wird ermächtigt, auf eigene Kosten an seinem Balkon ein zertifiziertes Balkonkraftwerk gemäß dem vorgelegten Datenblatt und Montageplan zu installieren und zu betreiben. Die Installation hat fachgerecht zu erfolgen und darf die Bausubstanz nicht beeinträchtigen. Alle anfallenden Kosten für Anschaffung, Installation, Wartung und einen eventuellen Rückbau trägt der antragstellende Eigentümer.“

Schritt 3: Die Abstimmung in der Versammlung

Dank der WEG-Reform ist für Ihren Antrag keine Einstimmigkeit oder qualifizierte Mehrheit mehr nötig. Es genügt eine einfache Mehrheit der anwesenden und abstimmenden Eigentümer. Enthaltungen zählen dabei nicht mit. Da es sich um eine privilegierte Maßnahme handelt, ist die Wahrscheinlichkeit einer Zustimmung sehr hoch. Eine Ablehnung müsste von der WEG sehr gut begründet werden, etwa mit einer nachweislichen Gefahr für die Bausubstanz.

Schritt 4: Nach dem Beschluss – Die fachgerechte Installation

Sobald Sie den positiven Beschluss in Händen halten, können Sie mit der Installation beginnen. Achten Sie darauf, die im Beschluss eventuell festgelegten Auflagen (z. B. zur Farbe der Module oder zur Art der Befestigung) genau einzuhalten. Eine fachgerechte Montage ist nicht nur eine Bedingung der WEG, sondern auch entscheidend für Ihre eigene Sicherheit und die Langlebigkeit der Anlage.

Aus unserem Shop, Kategorie: PV Anlagen mit Speicher und Montagesets

20000 Watt Photovoltaikanlagen inkl. 20,00 kWh Batterie & Ziegeldach Montageset - Trina Bifazial

12.999,00 €Typische Diskussionspunkte und wie Sie diese meistern

In Eigentümerversammlungen tauchen oft die gleichen Sorgen und Fragen auf. Wenn Sie darauf vorbereitet sind, können Sie souverän antworten und die Bedenken Ihrer Miteigentümer entkräften.

Optische Gestaltung

Bedenken: „Die Solarmodule verschandeln die Fassade.“

Ihre Antwort: Zeigen Sie Bilder von modernen, oft komplett schwarzen Modulen, die sich unauffällig in das Gesamtbild einfügen. Betonen Sie, dass Sie bereit sind, auf die Wünsche der Gemeinschaft bezüglich des Designs einzugehen. Die Erfahrung zeigt, dass die Optik moderner Anlagen meist positiv überrascht.

Sicherheit und Statik

Bedenken: „Hält der Balkon das aus? Was passiert bei einem Sturm?“

Ihre Antwort: Verweisen Sie auf TÜV-geprüfte Halterungssysteme und die Notwendigkeit einer fachgerechten Montage. Ein Balkonkraftwerk wiegt in der Regel nur zwischen 20 und 25 kg pro Modul – deutlich weniger als mehrere schwere Blumenkästen.

Kostenverteilung

Bedenken: „Muss die Gemeinschaft für Schäden aufkommen?“

Ihre Antwort: Stellen Sie klar, dass Sie als Antragsteller sämtliche Kosten tragen – von der Anschaffung über die Installation bis hin zu Wartung und Versicherung. Genau das wird auch im Beschlussantrag festgehalten.

Versicherungsschutz

Bedenken: „Was ist, wenn durch die Anlage ein Schaden entsteht?“

Ihre Antwort: Informieren Sie sich vorab, ob Ihr Balkonkraftwerk in Ihrer privaten Haftpflichtversicherung mitversichert ist. Bei vielen modernen Policen ist dies bereits der Fall. Ein kurzer Anruf bei Ihrer Versicherung klärt diese Frage und gibt allen Beteiligten Sicherheit.

FAQ – Häufige Fragen zum Balkonkraftwerk in der WEG

Was passiert, wenn die WEG meinen Antrag trotzdem ablehnt?

Eine unbegründete Ablehnung ist rechtlich anfechtbar, da Sie bei einer privilegierten Maßnahme einen Anspruch auf Genehmigung haben. Suchen Sie in einem solchen Fall zunächst das Gespräch mit der Verwaltung, um die Gründe zu verstehen. Der letzte Schritt wäre eine Anfechtungsklage vor Gericht.

Kann die Gemeinschaftsordnung ein Balkonkraftwerk grundsätzlich verbieten?

Nein. Die Gemeinschaftsordnung kann zwar Regelungen zur Ausgestaltung treffen (z. B. einheitliche Modulfarben für alle), aber das grundsätzliche Recht aus § 20 WEG kann sie nicht aushebeln.

Benötige ich eine einstimmige Zustimmung aller Eigentümer?

Nein, das ist ein weit verbreiteter Irrtum. Für privilegierte Maßnahmen wie ein Balkonkraftwerk genügt eine einfache Mehrheit der in der Versammlung abgegebenen Stimmen.

Wer trägt die Kosten für die Anlage?

Alle Kosten für Anschaffung, Montage, Wartung und eventuellen Rückbau trägt der Eigentümer, der die Anlage installiert und betreibt.

Gibt es Förderungen für Balkonkraftwerke, die ich nutzen kann?

Ja, viele Städte und einige Bundesländer bieten Förderprogramme für Balkonkraftwerke an. Diese Förderungen sind in der Regel unabhängig von der WEG und können von Ihnen als einzelnem Eigentümer beantragt werden.

Ihr nächster Schritt zur eigenen Solarstromerzeugung

Die rechtlichen Hürden für Balkonkraftwerke in Wohnungseigentümergemeinschaften sind deutlich gesunken. Mit dem Wissen aus diesem Leitfaden und einer guten Vorbereitung steht Ihrem Projekt kaum noch etwas im Weg. Eine transparente Kommunikation und ein gut vorbereiteter Antrag sind dabei der Schlüssel zum Erfolg.

Sind Sie bereit, den nächsten Schritt zu gehen? Entdecken Sie jetzt zertifizierte Komplettsets in unserem Shop. Mit allen notwendigen Unterlagen ausgestattet, erleichtern sie Ihnen die Argumentation gegenüber der Verwaltung und den Miteigentümern erheblich.