Stromspeicher: Ja oder nein? 7 Kriterien, ob sich ein Batteriespeicher für Sie lohnt

Die Sonne scheint, Ihre Photovoltaikanlage produziert auf Hochtouren sauberen Strom – doch niemand ist zu Hause, um ihn zu verbrauchen. Ein Szenario, das viele Besitzer von Solaranlagen kennen.

Der überschüssige Strom wird für eine geringe Vergütung ins Netz eingespeist, während Sie am Abend bei steigendem Energiebedarf teuren Strom vom Versorger zurückkaufen. Ein Stromspeicher verspricht hier Abhilfe: Er speichert den tagsüber erzeugten Solarstrom für die Nacht. Doch rechnet sich diese Investition für jeden?

Die Entscheidung für oder gegen einen Batteriespeicher ist komplex, denn sie hängt von vielen individuellen Faktoren ab. Laut einer Studie der RWTH Aachen wurden bereits 2022 rund 60 bis 80 Prozent aller neuen Photovoltaikanlagen für Eigenheime mit einem Heimspeicher installiert – ein klares Zeichen für den Wunsch nach mehr Unabhängigkeit. Dieser Leitfaden hilft Ihnen, anhand von sieben Kriterien zu bewerten, ob ein Stromspeicher für Ihre Situation die richtige Wahl ist.

1. Ihr persönliches Stromverbrauchsprofil

Der entscheidendste Faktor für die Wirtschaftlichkeit eines Speichers ist, wann Sie Ihren Strom verbrauchen. Ziel ist es, möglichst viel des selbst erzeugten Solarstroms auch selbst zu nutzen, anstatt ihn günstig ins Netz einzuspeisen und später teuer zurückzukaufen.

Fragen Sie sich: Wann ist Ihr Stromverbrauch am höchsten?

Szenario A: Familie mit Berufstätigen und Schulkindern. Der Verbrauch ist morgens und vor allem abends hoch, wenn gekocht wird, die Waschmaschine läuft und Unterhaltungselektronik genutzt wird. Tagsüber ist der Verbrauch gering. Hier kann ein Speicher den tagsüber erzeugten Überschuss ideal für den Abend zwischenspeichern.

Szenario B: Homeoffice oder Rentnerhaushalt. Der Stromverbrauch ist relativ gleichmäßig über den Tag verteilt. Große Verbraucher wie Waschmaschine oder Spülmaschine können gezielt bei Sonnenschein betrieben werden. Hier ist der Nutzen eines Speichers geringer, da der Direktverbrauch bereits hoch ist.

Faustregel: Je größer die Lücke zwischen Ihrer Stromerzeugung (mittags) und Ihrem Stromverbrauch (morgens/abends), desto sinnvoller ist ein Batteriespeicher.

2. Der Wunsch nach Autarkie und Unabhängigkeit

Für viele Hausbesitzer ist nicht allein die reine Wirtschaftlichkeit, sondern vor allem die Unabhängigkeit von steigenden Strompreisen und Energieversorgern ein zentrales Motiv. Zwei Kennzahlen sind dabei entscheidend:

Eigenverbrauchsquote: Gibt an, wie viel Ihres erzeugten Solarstroms Sie selbst im Haus verbrauchen (inklusive Speicherung).

Autarkiegrad: Gibt an, wie viel Ihres gesamten Strombedarfs Sie durch Ihre eigene Anlage decken können.

Ohne Speicher liegt die Eigenverbrauchsquote oft nur bei 20–30 %. Mit einem passend dimensionierten Speicher können Sie diesen Wert auf 60–80 % steigern.

Praxisbeispiel: Ein Vierpersonenhaushalt mit einem Jahresverbrauch von 4.500 kWh und einer 8-kWp-Anlage kann ohne Speicher einen Autarkiegrad von etwa 35 % erreichen. Mit einem 8-kWh-Speicher steigt dieser Wert auf bis zu 75 %. Das bedeutet, Sie müssten nur noch ein Viertel Ihres Stroms vom Netzbetreiber beziehen.

3. Die Wirtschaftlichkeitsrechnung: Kosten gegen Ersparnis

Ein Speicher ist eine langfristige Investition. Ob sie sich rechnet, hängt vom Zusammenspiel mehrerer Faktoren ab: den Anschaffungskosten, den eingesparten Stromkosten und der Einspeisevergütung.

Die gute Nachricht: Die Preise für Batteriespeicher sind in den letzten Jahren erheblich gefallen. Laut Fraunhofer ISE sind die Kosten für Lithium-Ionen-Batteriesysteme zwischen 2013 und 2023 um über 50 % gesunken. Gleichzeitig steigen die Strompreise für Endkunden tendenziell an.

Vereinfachte Berechnung:

- Ermitteln Sie die jährliche Strommenge, die der Speicher bereitstellt. (z. B. 2.000 kWh)

- Multiplizieren Sie diese Menge mit Ihrem aktuellen Strompreis. (z. B. 2.000 kWh * 0,35 €/kWh = 700 € Ersparnis pro Jahr)

- Ziehen Sie die entgangene Einspeisevergütung ab. (z. B. 2.000 kWh * 0,08 €/kWh = 160 € Verlust pro Jahr)

- Ihr jährlicher Vorteil beträgt in diesem Fall 540 €.

- Teilen Sie die Anschaffungskosten des Speichers durch den jährlichen Vorteil, um die Amortisationszeit zu ermitteln. (z. B. 7.000 € / 540 €/Jahr ≈ 13 Jahre)

Die Erfahrung zeigt, dass die Amortisationszeit für moderne Speicher oft zwischen 12 und 16 Jahren liegt. Die Lebensdauer der Systeme liegt bei 15 bis 20 Jahren, sodass ein wirtschaftlicher Betrieb heute in vielen Fällen möglich ist. Um Ihre individuelle Situation zu prüfen, können Sie einen Photovoltaik Rechner nutzen.

Aus unserem Shop, Kategorie: Balkonkraftwerke mit Speicher

Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro Balkonkraftwerk Speicher Set 1000 Watt 800 Watt - 2,7 kWh

Ab 1.299,00 €4. Die richtige Größe von PV-Anlage und Speicher

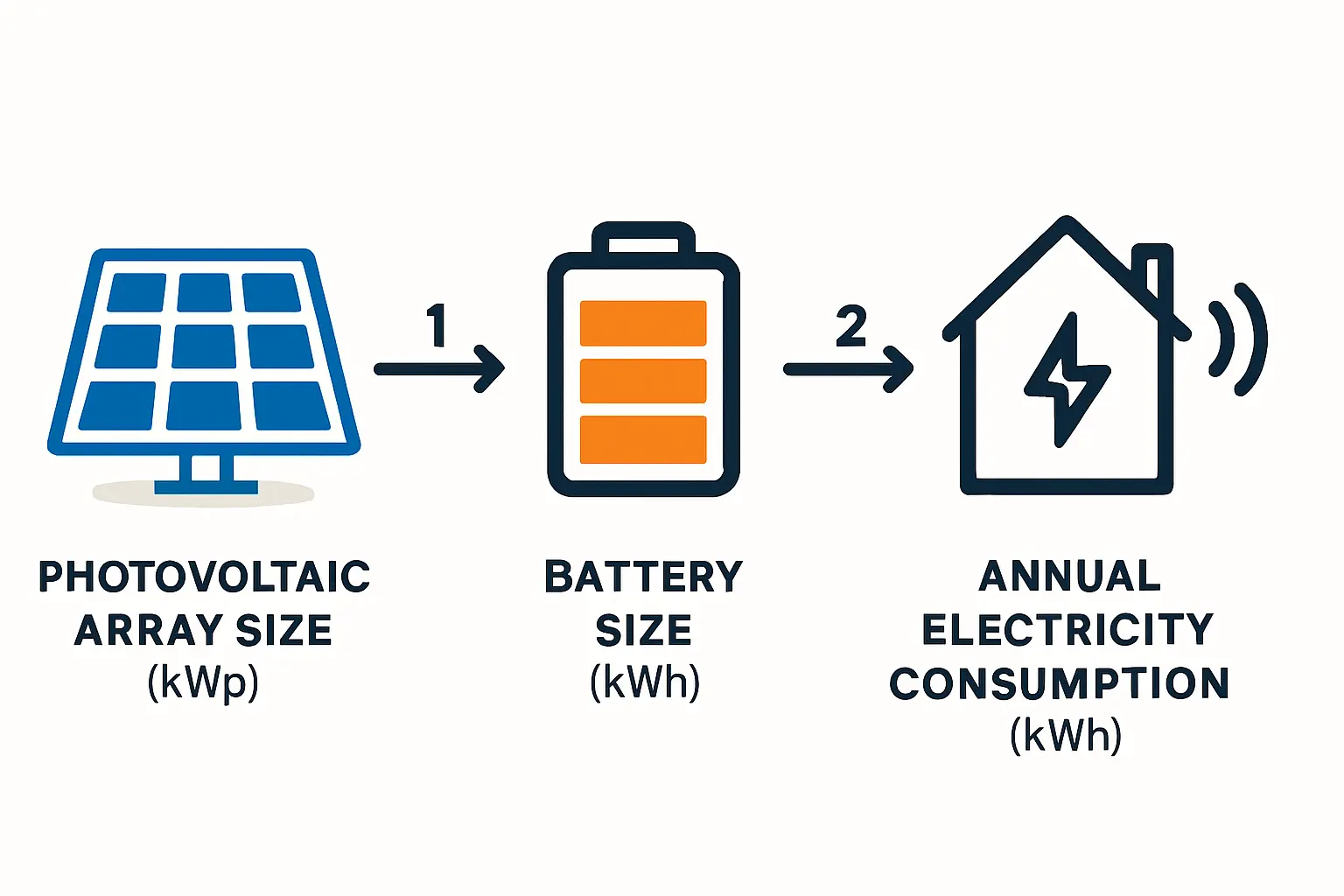

Ein Speicher kann nur so viel Energie einspeichern, wie die Photovoltaikanlage als Überschuss produziert. Ein zu großer Speicher wird an vielen Tagen nicht vollgeladen und ist damit unwirtschaftlich. Ein zu kleiner Speicher wiederum kann den abendlichen Bedarf nicht decken.

Faustregel zur Dimensionierung: Pro Kilowatt-Peak (kWp) installierter PV-Leistung rechnet man mit etwa 1 bis 1,5 Kilowattstunden (kWh) Speicherkapazität.

Beispiel: Für eine typische Photovoltaikanlage auf einem Einfamilienhaus mit 8 kWp Leistung ist ein Speicher mit einer Kapazität von 8 bis 12 kWh eine sinnvolle Größe.

Eine genaue Auslegung sollte immer auf Basis Ihres individuellen Verbrauchs- und Erzeugungsprofils erfolgen. Viele Kunden entscheiden sich für eine leicht konservative Dimensionierung, um sicherzustellen, dass der Speicher an möglichst vielen Tagen im Jahr voll ausgelastet wird.

5. Notstromfähigkeit als Absicherung

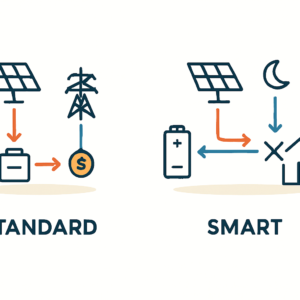

Ein Standard-Stromspeicher schaltet sich bei einem Stromausfall aus Sicherheitsgründen zusammen mit der PV-Anlage ab. Sie sitzen also trotzdem im Dunkeln. Wenn Ihnen eine unterbrechungsfreie Stromversorgung wichtig ist, benötigen Sie einen notstromfähigen Speicher.

Diese Systeme sind mit einer zusätzlichen Umschalteinrichtung ausgestattet, die Ihr Haus im Falle eines Netzausfalls vom öffentlichen Netz trennt und ein eigenes Inselnetz aufbaut. So können Sie wichtige Verbraucher wie Heizung, Kühlschrank oder Licht weiterhin mit Ihrem Solarstrom versorgen. Dieser zusätzliche Komfort ist mit höheren Kosten verbunden, bietet aber ein hohes Maß an Versorgungssicherheit.

6. Technische und räumliche Voraussetzungen

Ein Batteriespeicher ist kein kleines Gerät. Typische Heimspeicher haben die Größe eines hohen Kühlschranks und wiegen zwischen 100 und 200 kg.

Prüfen Sie vorab folgende Punkte:

- Aufstellort: Der ideale Ort ist ein kühler, trockener und frostfreier Raum wie ein Keller oder ein Hauswirtschaftsraum. Die Umgebungstemperatur sollte stabil sein, idealerweise zwischen 10 und 25 °C, um die Lebensdauer der Batteriezellen zu maximieren.

- Platzbedarf: Planen Sie ausreichend Platz für das Gerät selbst, die Installation und eventuelle Wartungsarbeiten ein.

- Installation: Die Installation muss von einem qualifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden, der den Speicher an die Hauselektrik und die PV-Anlage anbindet.

Die Plattform Photovoltaik.info bietet einen guten Überblick über bewährte Komplettlösungen, die bereits optimal aufeinander abgestimmt sind.

7. Förderungen und zukünftige Entwicklungen

Staatliche Förderungen können die Kosten einer Photovoltaikanlage mit Speicher erheblich senken und die Amortisationszeit verkürzen. Die Förderlandschaft ist allerdings regional und zeitlich sehr unterschiedlich. Informieren Sie sich deshalb über aktuelle Programme von Bund, Ländern und Kommunen.

Auch die Technologie entwickelt sich weiter. Zukünftig könnten Stromspeicher nicht nur den Eigenverbrauch optimieren, sondern auch zur Stabilisierung des Stromnetzes (Netzdienstleistungen) beitragen oder in Verbindung mit dynamischen Stromtarifen zum Einsatz kommen. Wer heute in einen modernen, intelligenten Speicher investiert, ist für diese zukünftigen Anwendungsfälle gut gerüstet.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Aus unserem Shop, Kategorie: PV Anlagen mit Speicher und Montagesets

20000 Watt Photovoltaikanlagen inkl. 20,00 kWh Batterie & Ziegeldach Montageset - Trina Bifazial

12.999,00 €Wie lange hält ein Stromspeicher?

Moderne Lithium-Ionen-Speicher sind auf eine lange Lebensdauer ausgelegt. Die meisten Hersteller garantieren eine Funktion für 10 Jahre oder eine bestimmte Anzahl von Ladezyklen (typischerweise 5.000 bis 10.000 Zyklen). In der Praxis wird von einer Lebensdauer von 15 bis 20 Jahren ausgegangen.

Was passiert mit dem Speicher im Winter?

Im Winter sind die Solarerträge geringer, weshalb der Speicher seltener vollständig geladen wird. Ein intelligentes Batteriemanagementsystem sorgt jedoch dafür, dass der Speicher geschont wird und auch bei geringer Ladung optimal funktioniert. Die Autarkie ist im Winter naturgemäß geringer als im Sommer.

Kann ich einen Speicher bei einer bestehenden Anlage nachrüsten?

Ja, das ist in den meisten Fällen problemlos möglich. In diesem Fall spricht man von einer AC-Nachrüstung, bei der der Speicher über einen eigenen Batteriewechselrichter an das Hausnetz angeschlossen wird. Dies ist unabhängig vom bereits vorhandenen PV-Wechselrichter.

Gibt es auch kleine Speicher, z. B. für eine Mietwohnung?

Ja, mittlerweile gibt es auch kompakte Speichersysteme für den Einsatz mit steckerfertigen Solaranlagen. Ein Balkonkraftwerk mit Speicher kann dabei helfen, den tagsüber erzeugten Strom für die Grundlast in den Abendstunden zu nutzen.

Wie sicher sind moderne Batteriespeicher?

Heimspeicher, die in Deutschland verkauft werden, müssen strenge Sicherheitsstandards erfüllen. Mehrstufige Sicherheitssysteme auf Zell-, Modul- und Systemebene schützen vor Überladung, Tiefentladung, Kurzschlüssen und Überhitzung. Die Brandgefahr bei fachgerecht installierten Markengeräten ist äußerst gering.

Fazit: Eine individuelle Entscheidung für die Zukunft

Die Frage „Stromspeicher: Ja oder nein?“ lässt sich nicht pauschal beantworten. Die Entscheidung ist eine Abwägung zwischen dem Wunsch nach Unabhängigkeit, den ökologischen Vorteilen und einer kühlen Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. Nutzen Sie die sieben Kriterien dieses Leitfadens als Checkliste, um Ihre persönliche Situation zu bewerten.

Ein Speicher ist dann die richtige Wahl, wenn Ihr Verbrauchsprofil passt, Sie sich langfristig gegen steigende Strompreise wappnen möchten und die technischen Voraussetzungen stimmen.

Sie möchten Ihre individuelle Situation besser einschätzen? Weitere praxisnahe Informationen zur Auswahl der richtigen Komponenten finden Sie direkt auf Photovoltaik.info.