Sie möchten Ihre Stromrechnung senken und gleichzeitig einen Beitrag zur Energiewende leisten? Ein Balkonkraftwerk scheint dafür die ideale Lösung. Doch dann kommt die Absage vom Vermieter – eine Situation, die für viele Mieter lange ein unüberwindbares Hindernis darstellte.

Mit der Einführung des sogenannten „Solarpaket I“ hat sich die Rechtslage jedoch entscheidend zu Ihren Gunsten geändert. Hier erfahren Sie, welche Rechte Sie jetzt haben und wie Sie Ihren Vermieter am besten überzeugen.

Die neue Rechtslage: Ihr Anspruch auf ein Balkonkraftwerk

Seit 2024 gilt die Installation von Steckersolargeräten, wie Balkonkraftwerke offiziell heißen, als „privilegierte Maßnahme“. Diese Regelung, verankert in Paragraph 554 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), ist ein entscheidender Fortschritt für Mieter.

Damit stehen Balkonkraftwerke nun auf einer Stufe mit anderen wichtigen baulichen Veränderungen wie:

- Barrierefreiheitsmaßnahmen (z. B. ein Treppenlift)

- Einrichtungen zum Laden von Elektrofahrzeugen

- Maßnahmen zum Einbruchschutz

Das bedeutet konkret: Ihr Vermieter kann die Installation eines Balkonkraftwerks nicht mehr pauschal ablehnen. Sie haben jetzt grundsätzlich einen rechtlichen Anspruch darauf.

Was bedeutet „privilegierte Maßnahme“ in der Praxis?

Ihr neu gewonnenes Recht bedeutet aber nicht, dass Sie ohne Rücksprache handeln dürfen. Der Vermieter hat weiterhin ein Mitspracherecht bei der Art und Weise der Installation. Seine Bedenken müssen jedoch sachlich und nachvollziehbar sein.

Typische Punkte, bei denen der Vermieter mitentscheiden darf, sind:

-

Die Sicherheit der Montage: Die Halterungen müssen fachgerecht und sturmsicher angebracht sein, um eine Gefährdung von Passanten oder des Gebäudes auszuschließen.

-

Der Schutz der Bausubstanz: Die Installation darf die Fassade oder die Balkonbrüstung nicht beschädigen. Das Bohren in die Wärmedämmung ist beispielsweise ein Punkt, der geregelt werden muss.

-

Das optische Erscheinungsbild: Besonders bei denkmalgeschützten Gebäuden oder einheitlichen Fassaden kann der Vermieter Vorgaben zur unauffälligen Integration der Module machen.

Ein generelles „Nein“ aus rein ästhetischen Gründen oder ohne konkrete Gefährdung ist jedoch nicht mehr zulässig. In der Praxis lassen sich die meisten Bedenken durch die Wahl eines passenden Montagesystems leicht ausräumen.

So überzeugen Sie Ihren Vermieter – Argumente und Vorgehen

Auch wenn das Gesetz auf Ihrer Seite ist, bleibt ein kooperativer Ansatz der beste Weg. Suchen Sie das Gespräch und begegnen Sie möglichen Sorgen mit Fakten und Lösungen.

.jpg)

Aus unserem Shop, Kategorie: Balkonkraftwerke mit Speicher

Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro Balkonkraftwerk Speicher Set 2000 Watt 800 Watt - Trina Doppelglas - JurSol Storage Mini 3.2 kWh

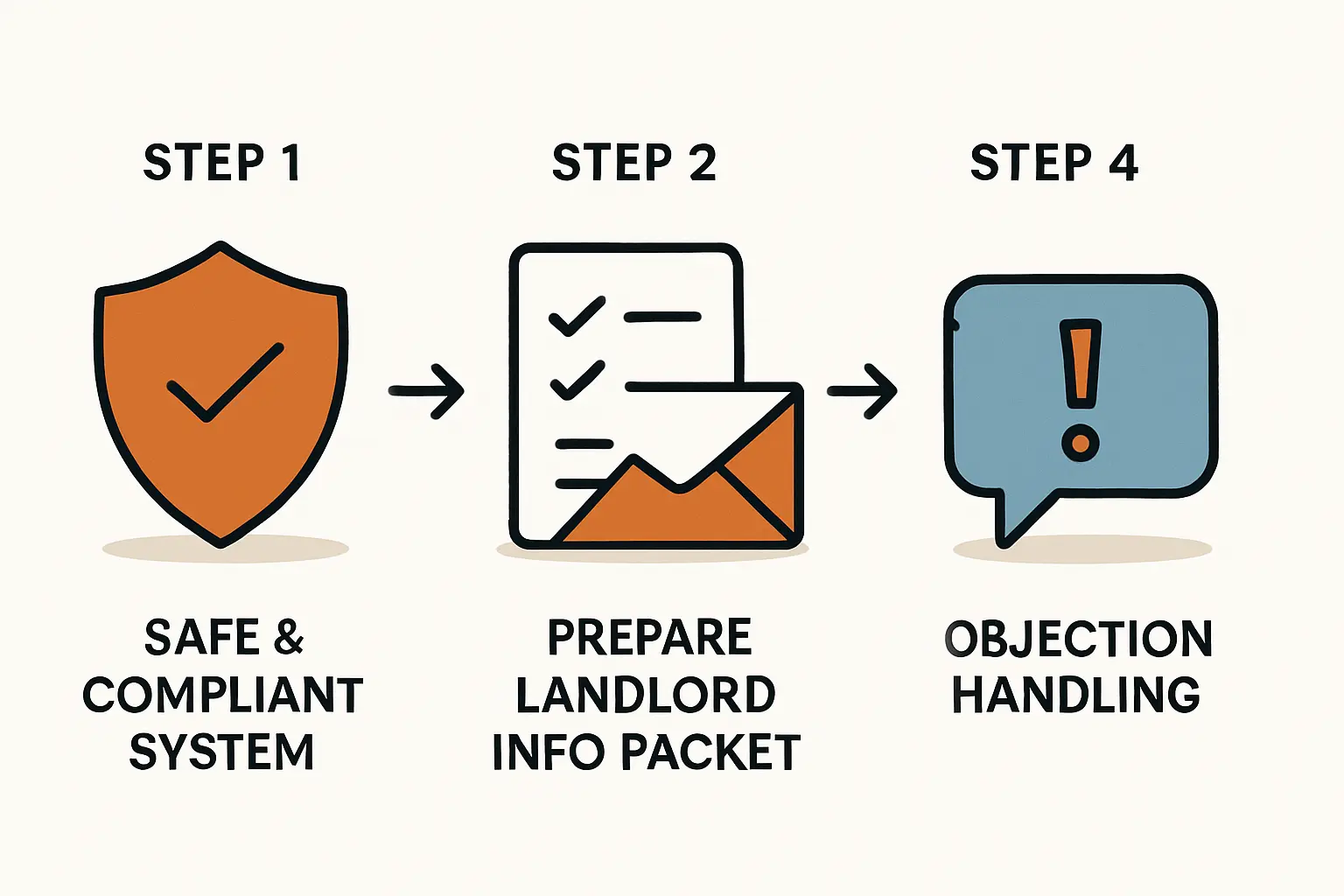

Bisher bei uns Ursprünglicher Preis war: 1.999,00 €1.899,00 €Aktueller Preis ist: 1.899,00 €.Schritt 1: Das Gespräch vorbereiten

Informieren Sie sich vorab genau darüber, was ein Balkonkraftwerk ist, wie es funktioniert und welche Montagemöglichkeiten für Ihren Balkon infrage kommen. Gehen Sie mit einem konkreten Vorschlag auf Ihren Vermieter zu.

Schritt 2: Die richtigen Argumente liefern

Entkräften Sie Bedenken proaktiv mit den folgenden Punkten:

-

Die neue Rechtslage: Weisen Sie freundlich auf Paragraph 554 BGB und den Status als privilegierte Maßnahme hin. Betonen Sie, dass Sie eine gemeinsame Lösung finden möchten.

-

Professionelle und sichere Installation: Versichern Sie, dass Sie ein zertifiziertes System mit sicheren Halterungen einsetzen, das keine Gefahr darstellt. Viele Balkonkraftwerk Komplettsets enthalten bereits passende und geprüfte Montagesysteme.

-

Keine Beschädigung der Bausubstanz: Zeigen Sie auf, dass es viele Montagevarianten gibt, die ohne Bohren auskommen (z. B. durch Klemmen am Balkongeländer).

-

Wertsteigerung der Immobilie: Eine moderne, energiebewusste Ausstattung macht eine Wohnung für zukünftige Mieter attraktiver.

-

Versicherungsschutz: Klären Sie vorab, ob Ihr Balkonkraftwerk über Ihre private Haftpflichtversicherung abgedeckt ist. Oft ist dies ohne Zusatzkosten der Fall. Ein Nachweis beruhigt den Vermieter.

Schritt 3: Eine schriftliche Vereinbarung treffen

Um Missverständnisse zu vermeiden, halten Sie die wichtigsten Punkte schriftlich fest. Eine solche Vereinbarung sollte regeln:

- Genaue Bezeichnung des Modells und der Montageart.

- Verantwortlichkeit für Wartung und Sicherheit (in der Regel der Mieter).

- Verpflichtung zum fachgerechten und rückstandslosen Rückbau bei Auszug.

Was ändert sich noch für Nutzer von Balkonkraftwerken?

Das Solarpaket I hat nicht nur die Rechte von Mietern gestärkt, sondern auch andere Hürden abgebaut:

-

Erhöhte Leistungsgrenze: Die erlaubte Einspeiseleistung des Wechselrichters wurde von 600 auf 800 Watt angehoben. Damit können Sie mit einem Balkonkraftwerk 800 Watt noch mehr Ihres eigenen Stroms nutzen.

-

Vereinfachte Anmeldung: Die Anmeldung für ein Balkonkraftwerk muss nur noch im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur erfolgen. Die vorherige, oft komplizierte Anmeldung beim Netzbetreiber entfällt.

-

Toleranz für alte Zähler: Ältere Ferraris-Zähler mit Drehscheibe, die bei der Einspeisung rückwärtslaufen können, werden übergangsweise geduldet. Der Netzbetreiber ist für den rechtzeitigen Austausch gegen ein modernes Modell verantwortlich.

Aus unserem Shop, Kategorie: PV Anlagen mit Speicher und Montagesets

12000 Watt Photovoltaikanlagen inkl. 15,00 kWh Batterie & Ziegeldach Montageset - Trina Bifazial

8.599,00 €Häufige Fragen (FAQ)

Muss auch die Eigentümergemeinschaft (WEG) zustimmen?

Ja, aber auch hier gibt es eine Vereinfachung. Da Balkonkraftwerke nun privilegierte Maßnahmen sind, reicht in einer Eigentümerversammlung eine einfache Mehrheit der Stimmen für die Genehmigung. Eine vollständige Blockade durch einzelne Eigentümer ist deutlich schwieriger geworden.

Was passiert, wenn der Vermieter trotzdem „Nein“ sagt?

Wenn ein Gespräch zu keiner Lösung führt, sollten Sie Ihren Wunsch schriftlich formulieren und dem Vermieter eine angemessene Frist zur Zustimmung setzen. Verweigert er diese weiterhin ohne stichhaltige Gründe, können Sie sich rechtlichen Beistand suchen, zum Beispiel beim örtlichen Mieterverein. Der letzte Schritt wäre die gerichtliche Durchsetzung Ihres Anspruchs.

Welche Kosten kommen auf mich zu?

Ein hochwertiges Komplettset kostet in der Regel zwischen 400 und 800 Euro. Je nach Stromverbrauch und Ausrichtung des Balkons amortisiert sich diese Investition oft schon innerhalb von vier bis sechs Jahren.

Brauche ich eine spezielle Versicherung?

In den meisten Fällen sind Balkonkraftwerke in der privaten Haftpflichtversicherung für Schäden an Dritten mitversichert. Für Schäden an der eigenen Anlage (z. B. durch Hagel) kann eine Hausratversicherung zuständig sein. Ein kurzer Anruf bei Ihrer Versicherung schafft Klarheit.

Fazit: Ihr Weg zum eigenen Solarstrom auf dem Balkon

Die Gesetzesänderung ist ein klares Signal der Politik: Die dezentrale Energiewende auf Balkonen ist gewollt und wird gefördert. Als Mieter stehen Sie nicht mehr als Bittsteller da, sondern können Ihren Anspruch auf saubere Energie selbstbewusst vertreten.

Der Schlüssel zum Erfolg liegt meist in einer guten Vorbereitung und einer offenen Kommunikation. Mit den richtigen Argumenten und dem Wissen um Ihre Rechte steht der Installation Ihres eigenen kleinen Kraftwerks kaum noch etwas im Wege.

Sie möchten Ihre individuelle Situation besser einschätzen oder suchen passende Komponenten? Weitere praxisnahe Informationen und auf typische Anwendungsfälle abgestimmte Komplettsets finden Sie direkt hier auf Photovoltaik.info.