Photovoltaik im Zweifamilienhaus: So teilen Sie Strom und Kosten gerecht auf

Photovoltaik im Zweifamilienhaus: So teilen Sie Strom und Kosten gerecht auf

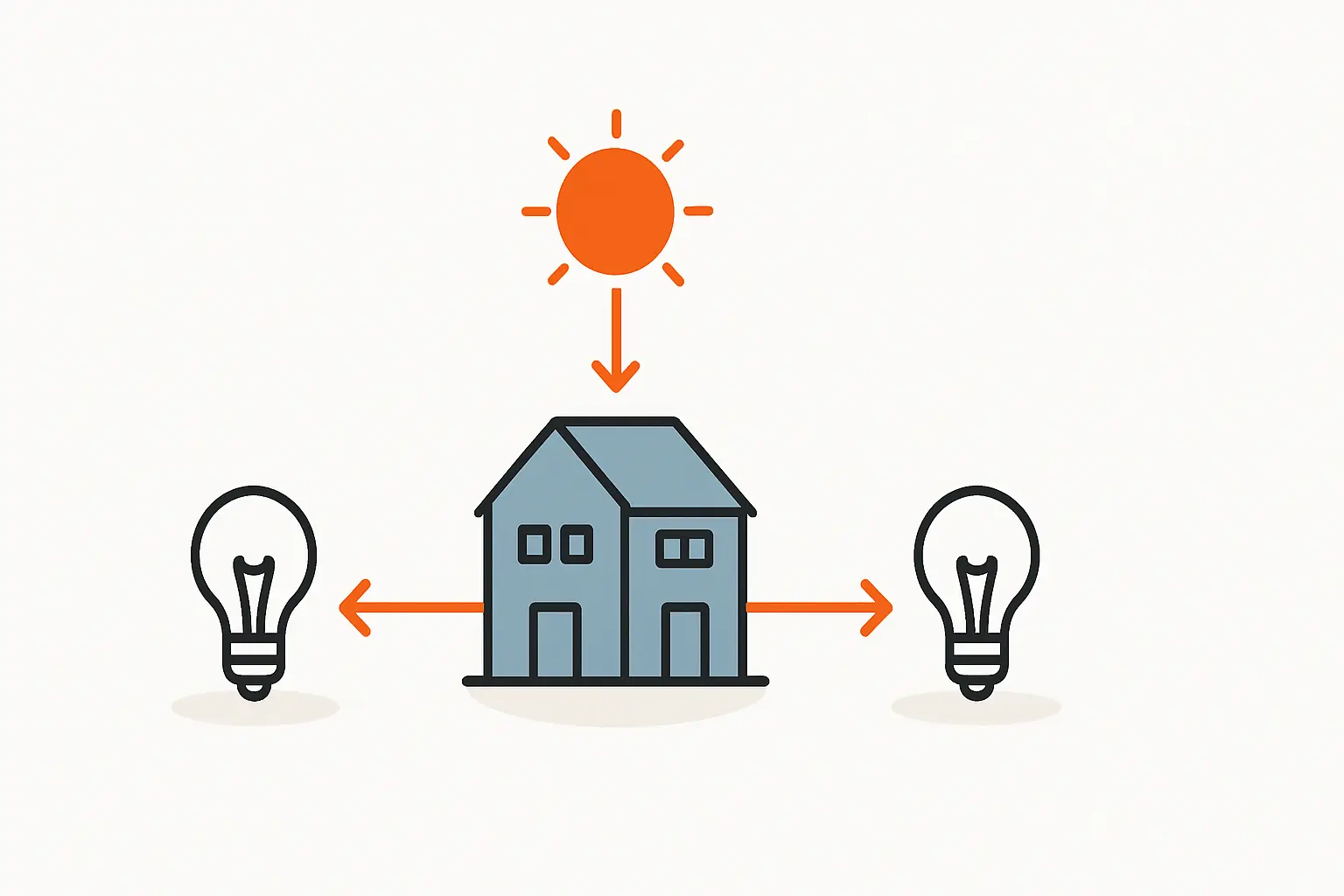

Ein Dach, zwei Haushalte, zwei Stromzähler – eine typische Konstellation in vielen deutschen Zweifamilienhäusern. Da liegt der Gedanke nahe, die große, oft ungenutzte Dachfläche mit einer Photovoltaikanlage auszustatten.

Doch dabei stellen sich schnell einige Fragen: Wie wird der Solarstrom fair zwischen den Parteien aufgeteilt? Wer bezahlt was? Und wie lässt sich das Ganze rechtssicher regeln, ohne selbst zum Energieversorger zu werden? Lange war das eine komplizierte Angelegenheit, doch neue Regelungen haben den Weg für einfache und gerechte Lösungen geebnet.

Dieser Beitrag stellt die verschiedenen Modelle vor, erklärt die entscheidenden Begriffe und zeigt, wie eine PV-Anlage im Zweifamilienhaus zu einem Gewinn für beide Parteien wird.

Inhaltsverzeichnis

Warum eine PV-Anlage im Zweifamilienhaus besonders sinnvoll ist

Im Zweifamilienhaus bietet die gemeinsame Nutzung einer Solaranlage erhebliche Vorteile gegenüber zwei getrennten, kleineren Anlagen oder dem kompletten Verzicht auf Photovoltaik.

- Wirtschaftlichkeit: Eine große Anlage ist in der Anschaffung pro Kilowattpeak (kWp) günstiger als zwei kleine. Kosten für Installation, Gerüst und Netzanschluss fallen nur einmal an.

- Hoher Eigenverbrauch: Zwei Haushalte haben oft unterschiedliche Verbrauchszeiten. Während eine Partei vielleicht tagsüber im Homeoffice arbeitet, kommt die andere erst am Abend nach Hause. So ergibt sich ein gleichmäßigerer Strombedarf über den Tag, wodurch mehr Solarstrom direkt vor Ort verbraucht werden kann.

- Optimale Flächennutzung: Die gesamte geeignete Dachfläche kann für eine maximale Stromerzeugung genutzt werden. Das steigert die Unabhängigkeit des ganzen Hauses vom öffentlichen Netz.

- Wertsteigerung der Immobilie: Eine moderne Energieversorgung mit PV-Anlage und geringen Nebenkosten ist ein starkes Argument bei Vermietung oder Verkauf.

Ein typisches Szenario ist die Kombination mit einer zentralen Wärmepumpe. Der selbst erzeugte Solarstrom lässt sich direkt für die Heizung und Warmwasserbereitung des gesamten Hauses nutzen. Das senkt die Heizkosten für beide Parteien spürbar.

Die gängigsten Modelle zur Stromaufteilung im Überblick

Die größte Hürde war lange Zeit die gerechte Messung und Abrechnung des Solarstroms. Inzwischen gibt es jedoch mehrere etablierte Wege, von denen einer durch das „Solarpaket 1“ im Jahr 2024 erheblich vereinfacht wurde.

Aus unserem Shop, Kategorie: Balkonkraftwerke mit Speicher

Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro Balkonkraftwerk Speicher Set 2000 Watt 800 Watt - 5,4 kWh

Ab 2.099,00 €Modell 1: Eigenverbrauch für nur eine Partei

Das ist die simpelste Variante. Die PV-Anlage wird rechtlich nur einer Wohneinheit zugeordnet, zum Beispiel der des Eigentümers. Nur dieser Haushalt verbraucht den Solarstrom direkt, während der Überschuss ins Netz eingespeist wird.

Vorteil: Keine Abrechnung oder Verträge mit der zweiten Partei nötig.Nachteil: Das Potenzial der Anlage wird nicht voll ausgeschöpft. Die zweite Partei profitiert nicht von günstigem Solarstrom, und der Betreiber speist oft wertvollen Strom für eine geringe Vergütung ein, während der Nachbar seinen Strom teuer aus dem Netz beziehen muss.

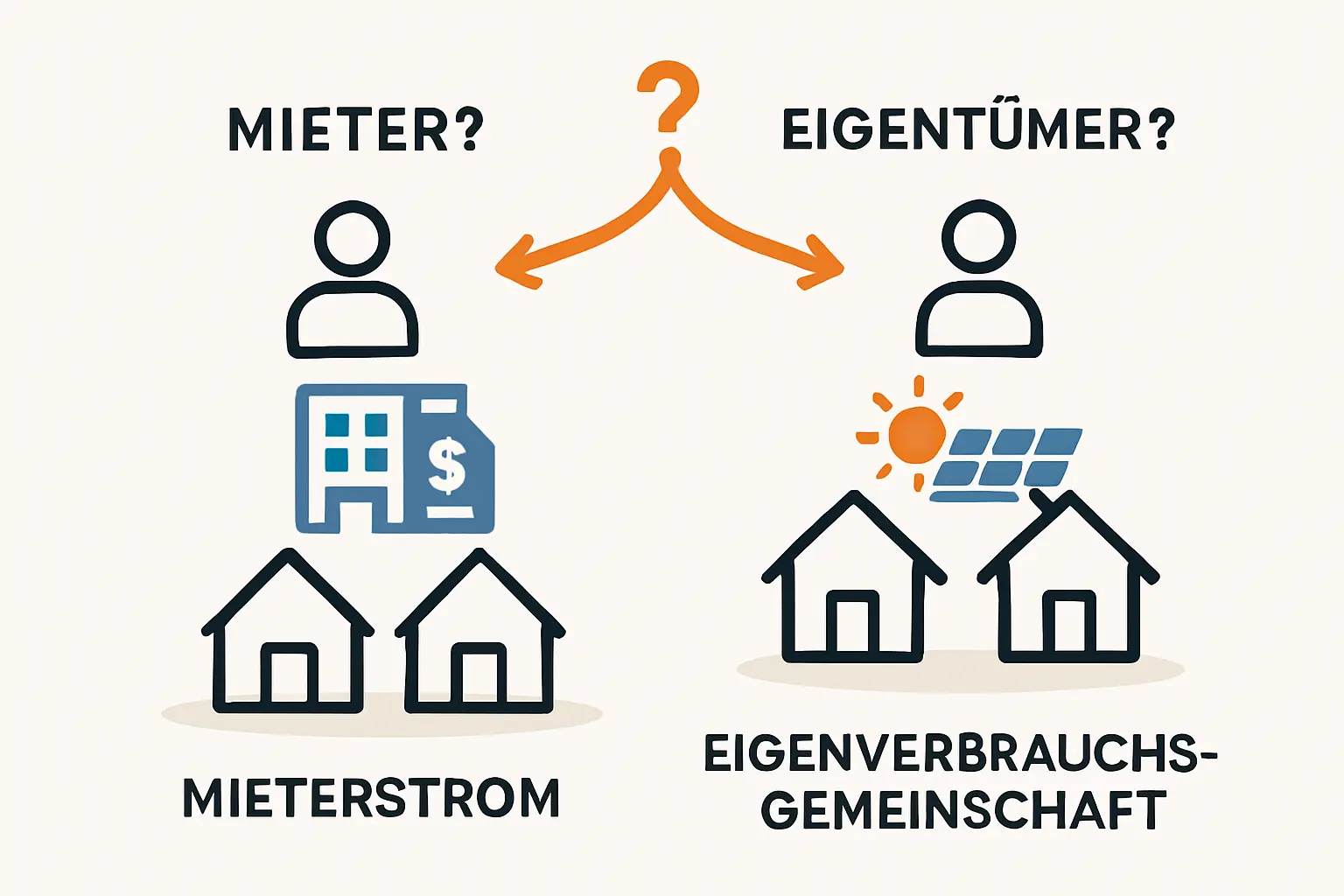

Modell 2: Das Mieterstrommodell

Beim klassischen Mieterstrommodell wird der Vermieter offiziell zum Stromlieferanten für seine Mieter. Er verkauft den Solarstrom zu einem Preis, der unter dem des lokalen Grundversorgers liegen muss.

Vorteil: Klare rechtliche Rahmenbedingungen und eine zusätzliche Einnahmequelle für den Vermieter.

Nachteil: Hoher bürokratischer Aufwand. Der Vermieter muss umfangreiche Pflichten eines Energieversorgers erfüllen, inklusive komplexer Abrechnungen und Meldepflichten. Für private Vermieter ist der Aufwand oft zu hoch.

Modell 3: Die Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung (GGV) – Der neue Standard

Die 2024 eingeführte Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung ist die moderne Alternative zum komplexen Mieterstrommodell. Sie wurde speziell dafür geschaffen, die gemeinsame Nutzung von Solarstrom in Mehrparteienhäusern so einfach wie möglich zu gestalten.

So funktioniert es:

- Die PV-Anlage versorgt das gesamte Gebäude „hinter“ dem Hauptstromzähler.

- Jede Wohneinheit hat einen eigenen Unterzähler (Submeter), der den individuellen Verbrauch misst.

- Der erzeugte Solarstrom wird anteilig auf die teilnehmenden Parteien aufgeteilt. Nur der Strom, der von niemandem im Haus verbraucht wird, fließt ins öffentliche Netz.

- Die Aufteilung und Abrechnung regeln die Parteien über einen einfachen, privatrechtlichen Vertrag. Der Betreiber der Anlage, zum Beispiel die Eigentümergemeinschaft, wird nicht zum Energieversorger.

Vorteil: Dieses Modell bietet maximale Flexibilität bei minimalem bürokratischem Aufwand und ermöglicht eine faire, transparente Aufteilung von Kosten und Erträgen. Für die meisten Zweifamilienhäuser ist es daher die mit Abstand attraktivste Lösung.

Modell 4: Die Kaskadenschaltung

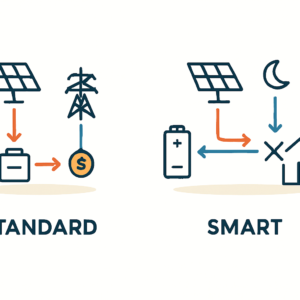

Die Kaskadenschaltung ist eine rein technische Messlösung. Dabei werden die Stromzähler beider Parteien hintereinandergeschaltet: Der Zähler des Anlagenbetreibers ist dem der zweiten Partei vorgeschaltet. Der Solarstrom wird so zuerst vom Betreiber genutzt. Was übrig bleibt, fließt zur zweiten Partei weiter, und erst der dann noch verbleibende Überschuss gelangt ins Netz.

Vorteil: Ermöglicht eine gemeinsame Nutzung ohne Mieterstromvertrag.

Nachteil: Die Installation ist technisch komplex und muss vom Netzbetreiber genehmigt werden, was aber nicht immer geschieht. Zudem kann die Abrechnung unübersichtlich werden.

Aus unserem Shop, Kategorie: PV Anlagen mit Speicher und Montagesets

15000 Watt Photovoltaikanlagen inkl. 15,00 kWh Batterie & Ziegeldach Montageset - Trina Bifazial

9.999,00 €Die richtige Anlagengröße und die Rolle des Stromspeichers

Um die passende Anlagengröße zu finden, addieren Sie den Jahresstromverbrauch beider Haushalte. Liegt der Gesamtverbrauch beispielsweise bei 7.500 kWh pro Jahr, ist eine PV-Anlage mit einer Leistung von 8 bis 10 kWp ein guter Ausgangspunkt. Eine solche Anlage kann, je nach Standort und Ausrichtung, zwischen 7.200 und 9.500 kWh Strom pro Jahr erzeugen.

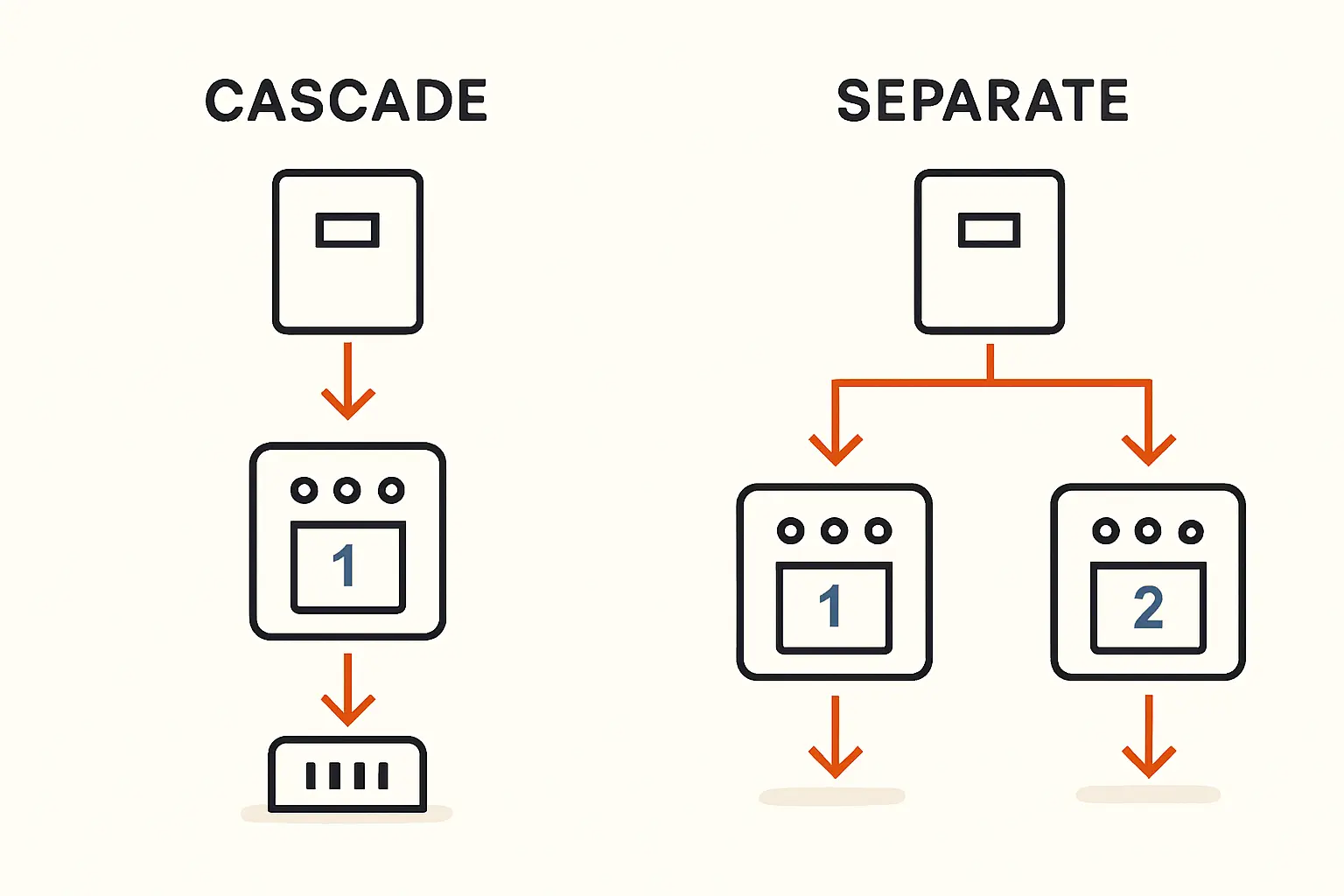

Für ein Zweifamilienhaus ist eine Solaranlage mit Speicher zudem fast unverzichtbar. Der Batteriespeicher nimmt den überschüssigen Solarstrom vom Mittag auf und stellt ihn am Abend zur Verfügung, wenn beide Haushalte kochen, fernsehen oder andere Geräte nutzen. Das maximiert den Eigenverbrauch und die Unabhängigkeit vom teuren Netzstrom. Die Frage, was eine Solaranlage kostet, hängt stark von der Größe und der Speicherkapazität ab, doch die Investition amortisiert sich durch die eingesparten Stromkosten beider Parteien deutlich schneller.

Rechtliche und steuerliche Aspekte vereinfacht

Eine der größten Erleichterungen für Eigentümer von Zweifamilienhäusern kam bereits 2023: PV-Anlagen auf Wohngebäuden mit einer Leistung von bis zu 30 kWp sind von der Einkommen- und Umsatzsteuer befreit. Das bedeutet:

- Keine komplizierte Steuererklärung für die Einnahmen aus der Stromeinspeisung.

- Kein Vorsteuerabzug, aber auch keine Umsatzsteuer auf den selbst verbrauchten Strom.

Dadurch wird der Betrieb einer PV-Anlage für Privatpersonen so unkompliziert wie nie zuvor. Zusätzlich erleichtern verschiedene Programme zur Photovoltaik-Förderung, wie zinsgünstige Kredite der KfW-Bank, die Anfangsinvestition.

FAQ – Häufige Fragen zur PV-Anlage im Zweifamilienhaus

Was passiert, wenn ein Mieter auszieht?

Bei der Gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung (GGV) ist der Stromliefervertrag an die Person und ihren Mietvertrag gekoppelt. Zieht der Mieter aus, endet der GGV-Vertrag. Dem neuen Mieter kann die Teilnahme unkompliziert angeboten werden.

Wer ist Eigentümer der Anlage?

In der Regel ist das der Eigentümer des Gebäudes. Gehört das Haus einer Eigentümergemeinschaft, etwa zwei Geschwistern zu je 50 %, so sind beide gemeinsam Eigentümer der Anlage. Das sollte idealerweise im Grundbuch oder durch einen Gesellschaftervertrag klar geregelt werden.

Muss mein Mieter den Solarstrom abnehmen?

Nein, die Teilnahme an der Gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung ist freiwillig. Entscheidet sich ein Mieter dagegen, bezieht er seinen Strom wie gewohnt vollständig von einem externen Anbieter. Erfahrungsgemäß nehmen die meisten Mieter das Angebot aufgrund des Preisvorteils aber gerne an.

Mein Mieter hat bereits ein Balkonkraftwerk. Ist das ein Problem?

Grundsätzlich nicht. Beide Anlagen speisen ins Hausnetz ein. Ein Balkonkraftwerk deckt einen Teil der Grundlast der Mietwohnung, die große Dachanlage versorgt den restlichen Bedarf. Es ist jedoch ratsam, die Gesamtinstallation dem Netzbetreiber zu melden.

Fazit: Ein Gewinn für beide Parteien

Die Installation einer Photovoltaikanlage auf einem Zweifamilienhaus ist dank der neuen Gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung (GGV) einfacher und attraktiver denn je – der hohe bürokratische Aufwand des bisherigen Mieterstrommodells entfällt. Stattdessen können beide Parteien mit einem einfachen Vertrag von günstigem, sauberem Solarstrom profitieren.

Die geteilte Investition und die optimale Eigennutzung machen das Modell zu einer wirtschaftlich und ökologisch klugen Entscheidung. Es senkt die Energiekosten für alle Bewohner, steigert den Wert der Immobilie und leistet einen wertvollen Beitrag zur Energiewende – eine klare Win-Win-Situation.

Praxisnahe Informationen zur Auswahl der richtigen Komponenten finden Sie auf Photovoltaik.info.

Entdecken Sie im Shop von Photovoltaik.info passende Komplettsets für Ein- und Zweifamilienhäuser.

Möchten Sie eine persönliche Einschätzung? Unsere Experten beraten Sie gern unverbindlich zu den Möglichkeiten für Ihr Zweifamilienhaus.