PV-Anlage auf Carport, Garage & Gartenhaus: Ein Planungsleitfaden

PV-Anlage auf Carport, Garage und Gartenhaus: Ein Planungsleitfaden

Denken Hausbesitzer über Photovoltaik nach, fällt der Blick meist zuerst auf das Dach des Wohnhauses. Dabei schlummern oft ungenutzte Potenziale auf Nebengebäuden, die sich ebenfalls ideal für die Stromerzeugung eignen.

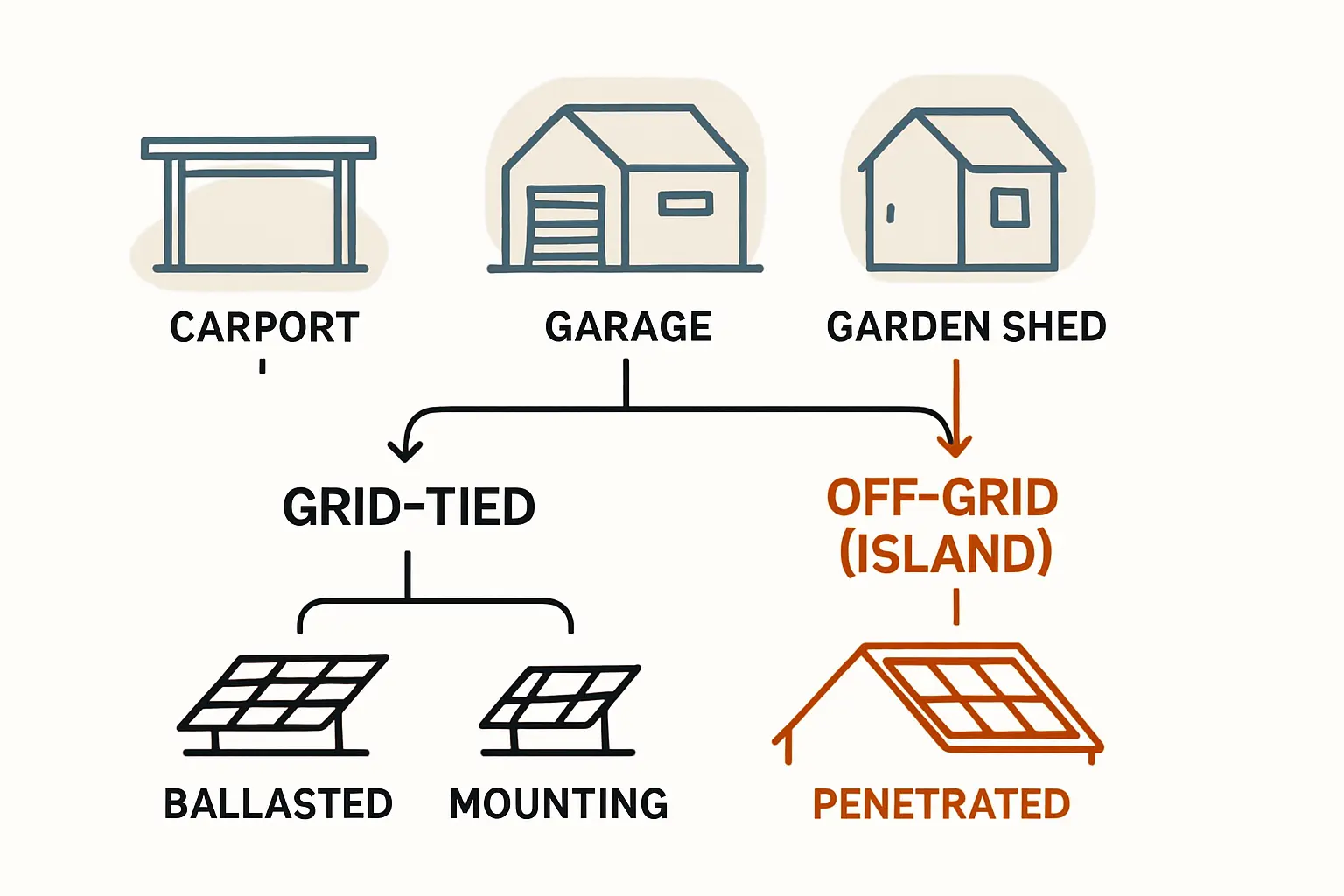

Ein Carport, eine Garage oder sogar ein stabiles Gartenhaus können wertvolle Flächen bieten, sei es, um das Elektroauto mit selbsterzeugtem Strom zu laden oder die Grundlast des Haushalts zu decken. Was auf den ersten Blick wie eine kleinere, einfachere Version der Dachanlage wirkt, birgt jedoch ganz eigene Herausforderungen. Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, worauf Sie bei der Planung achten müssen.

Warum Nebengebäude eine attraktive Option für Photovoltaik sind

Nebengebäude für die Photovoltaik zu nutzen, hat mehrere Vorteile. Vielleicht ist Ihr Haupthausdach ungünstig ausgerichtet oder wird durch Bäume verschattet – hier könnte eine freistehende Garage die perfekte Alternative sein. Oder Sie möchten gezielt eine Stromquelle für die Werkstatt in der Garage oder eine Ladestation am Carport schaffen.

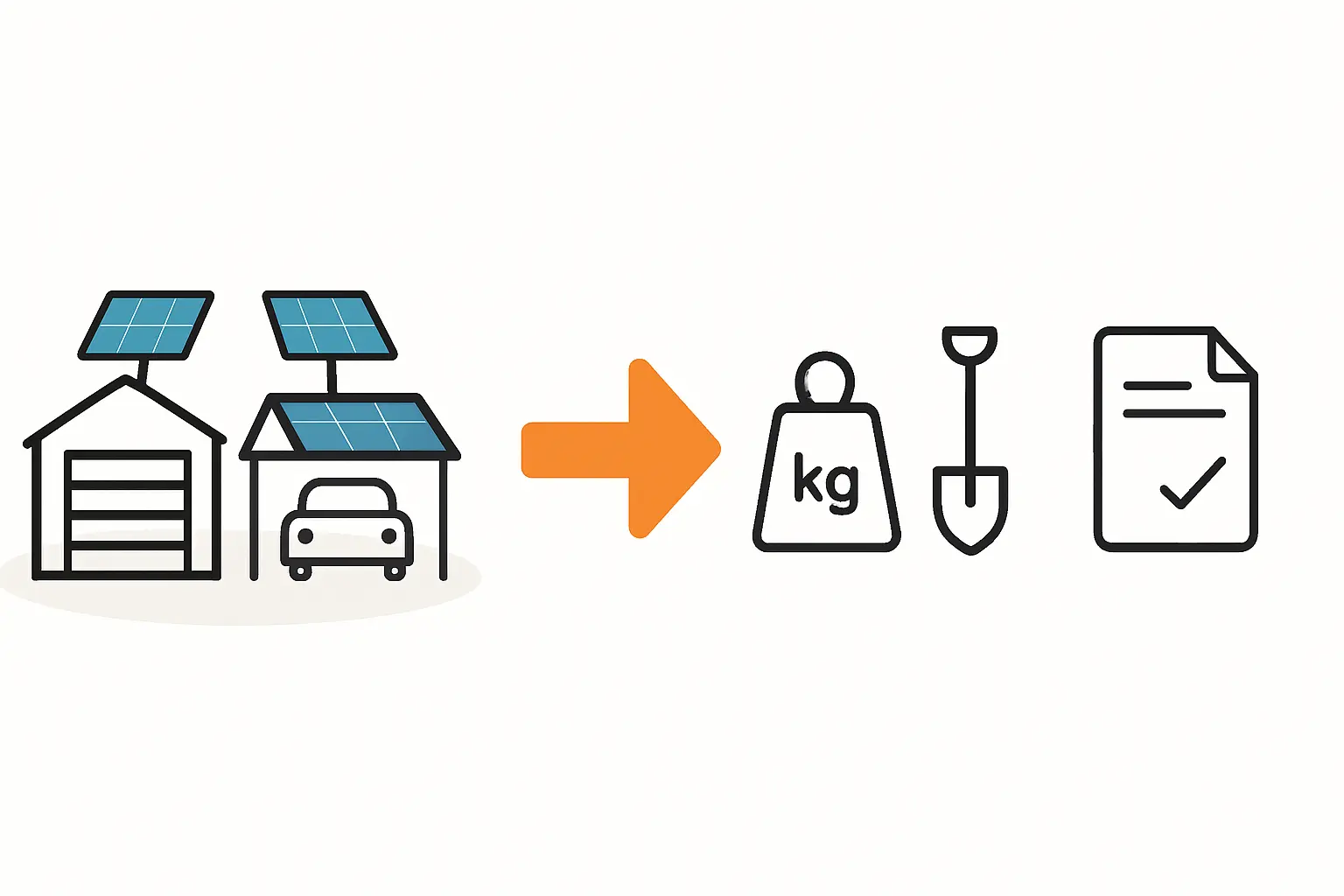

Durch die dezentrale Stromerzeugung auf diesen Flächen lässt sich der Eigenverbrauch maximieren und die Unabhängigkeit vom Stromnetz weiter steigern. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass eine erfolgreiche Umsetzung von drei Faktoren abhängt, die bei Nebengebäuden eine besondere Rolle spielen: Statik, Leitungsführung und Genehmigungen.

Der erste und wichtigste Schritt: Die Prüfung der Statik

Dies ist der kritischste Punkt der gesamten Planung. Während Dächer von Wohnhäusern in der Regel für hohe Lasten ausgelegt sind (oft 100–125 kg/m²), wurden Garagen und Carports mit deutlich geringeren Sicherheitsreserven gebaut. Die Traglast einer typischen Fertiggarage liegt oft nur bei 50–75 kg/m².

Warum ist das so wichtig? Betrachten wir die Gewichte:

PV-Module wiegen circa 15–20 kg/m².

Das Montagesystem kommt auf etwa 5 kg/m².

Hinzu kommen zusätzliche Lasten durch Schnee (je nach Region 50 kg/m² und mehr) und Winddruck.

Ein einfaches Rechenbeispiel macht die Herausforderung deutlich: Bereits die Anlage selbst belastet das Dach mit rund 25 kg/m². Kommt im Winter eine schwere Schneedecke hinzu, kann die Gesamtlast die zulässige Grenze der Dachkonstruktion schnell überschreiten. Bei Leichtbau-Carports oder Gartenhäusern ist die Situation noch kritischer.

Ein praxisnaher Tipp: Ziehen Sie vor jeder weiteren Planung unbedingt einen Statiker zurate. Er kann die vorhandene Konstruktion bewerten und feststellen, ob und welche Art von PV-Anlage sicher montiert werden kann. Besonders bei Flachdächern, auf denen die Anlage zur optimalen Ausrichtung aufgeständert und mit Gewichten (Ballast) beschwert wird, ist eine professionelle Prüfung unerlässlich. Diese Prüfung ist eine kleine Investition, die Sie vor großen Schäden bewahrt.

Die Verbindung zum Haus: Leitungsführung und Netzanschluss

Damit der auf dem Nebengebäude erzeugte Strom im Zählerschrank des Haupthauses verbraucht oder ins Netz eingespeist werden kann, muss er dorthin gelangen. Das erfordert eine separate, unterirdische Kabelverbindung.

Hierfür muss ein Graben vom Nebengebäude zum Wohnhaus gezogen werden. Nach den technischen Anschlussregeln muss dieser eine Mindesttiefe von 60 cm haben (in Fahrwegen 80 cm), um die Kabel vor Frost und mechanischen Schäden zu schützen.

Ein oft unterschätzter Kostenfaktor sind die Erdarbeiten für diesen Kabelgraben. Rechnen Sie je nach Bodenbeschaffenheit und Eigenleistungsanteil mit 50 Euro bis 100 Euro pro laufendem Meter. Bei einer Entfernung von 20 Metern zwischen Garage und Haus können so schnell zusätzliche Kosten von 1.000 Euro bis 2.000 Euro entstehen.

Technisch gibt es zwei gängige Methoden für den Anschluss. Die Wahl hängt von der Entfernung und der bestehenden Technik ab:

-

DC-Kopplung: Die Solarmodule auf dem Nebengebäude werden direkt mit dem zentralen Wechselrichter im Haupthaus verbunden. Das ist die einfachste Lösung für kurze Distanzen (bis ca. 15–20 Meter), sofern der Wechselrichter noch einen freien Eingang (MPP-Tracker) hat.

-

AC-Kopplung: Auf dem Nebengebäude wird ein eigener kleiner Wechselrichter (oder Mikro-Wechselrichter pro Modul) installiert. Dieser wandelt den Gleichstrom direkt vor Ort in Wechselstrom um. Zum Haupthaus wird dann ein normales AC-Stromkabel verlegt. Diese Lösung eignet sich besser für größere Entfernungen oder wenn die Dächer von Haus und Garage unterschiedliche Ausrichtungen haben.

Aus unserem Shop, Kategorie: Balkonkraftwerke mit Speicher

Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro Balkonkraftwerk Speicher Set 1000 Watt 800 Watt - 2,7 kWh

Ab 1.299,00 €Genehmigungen und Vorschriften: Was Sie vor dem Bau beachten müssen

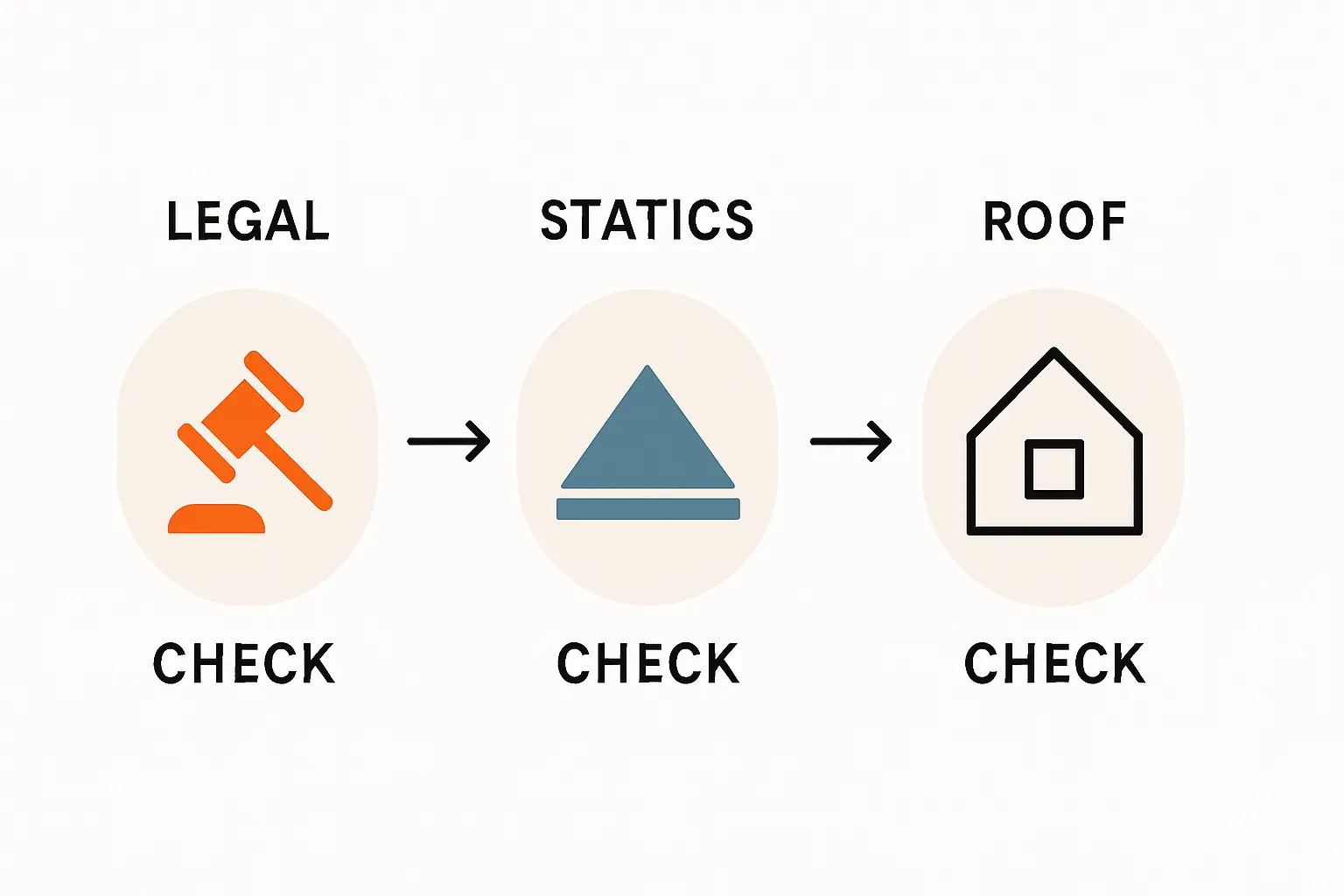

In den meisten Bundesländern sind Photovoltaikanlagen auf bestehenden Gebäuden genehmigungsfrei (verfahrensfrei). Das bedeutet aber nicht, dass Sie einfach losbauen können. Es gibt zwei wichtige Einschränkungen:

-

Örtlicher Bebauungsplan: Ihre Gemeinde kann im Bebauungsplan Vorschriften zur Gestaltung von Dächern oder zur Optik von Solaranlagen erlassen haben. Manchmal sind spiegelnde Module verboten oder es gibt Vorgaben zur Farbe.

-

Denkmalschutz: Steht Ihr Haus oder sogar das gesamte Wohnviertel unter Denkmalschutz, gelten besonders strenge Regeln. Selbst eine unscheinbare Garage kann von diesen Bestimmungen betroffen sein, wenn sie Teil eines geschützten Ensembles ist.

Unser Rat: Ein kurzer, klärender Anruf beim zuständigen Bauamt Ihrer Gemeinde ist immer der sicherste Weg. So vermeiden Sie spätere Auseinandersetzungen und im schlimmsten Fall eine teure Rückbauanordnung. Detailliertere Informationen zu den Besonderheiten bei Garagen finden Sie auch in unserem Beitrag zur Photovoltaikanlage auf dem Garagendach.

Kosten und Wirtschaftlichkeit: Lohnt sich die Investition?

Durch Zusatzaufwände wie Statikprüfung und Erdarbeiten sind die spezifischen Kosten pro Kilowattpeak (kWp) für eine Anlage auf einem Nebengebäude tendenziell etwas höher als bei einer großen Dachanlage. Während man bei großen Anlagen mit 1.200 bis 1.600 Euro pro kWp rechnet, können bei Kleinanlagen auf Nebengebäuden Kosten von 1.500 bis 2.000 Euro pro kWp anfallen.

Um ein Gefühl für die reinen Komponentenpreise zu bekommen, kann ein Blick auf die Kosten größerer Anlagen helfen. Die Antwort auf die Frage, was eine 10 kWp Anlage mit Speicher kostet, gibt hier eine gute Orientierung, auch wenn die spezifischen Installationskosten für Nebengebäude wie beschrieben abweichen. Die Investition lohnt sich vor allem dann, wenn der erzeugte Strom direkt vor Ort einen hohen Nutzen bringt – zum Beispiel durch das Laden eines Elektroautos oder den Betrieb von Geräten mit hohem Verbrauch.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Kann ich den Strom direkt am Carport für mein E-Auto nutzen?

Ja, das ist einer der Hauptvorteile. Die PV-Anlage speist den Strom in Ihr Hausnetz ein. Eine am Carport installierte Wallbox greift auf dieses Netz zu und lädt Ihr Auto bevorzugt mit dem günstigen Sonnenstrom.

Aus unserem Shop, Kategorie: PV Anlagen mit Speicher und Montagesets

10000 Watt Photovoltaikanlagen inkl. 10,00 kWh Batterie & Ziegeldach Montageset - Trina Bifazial

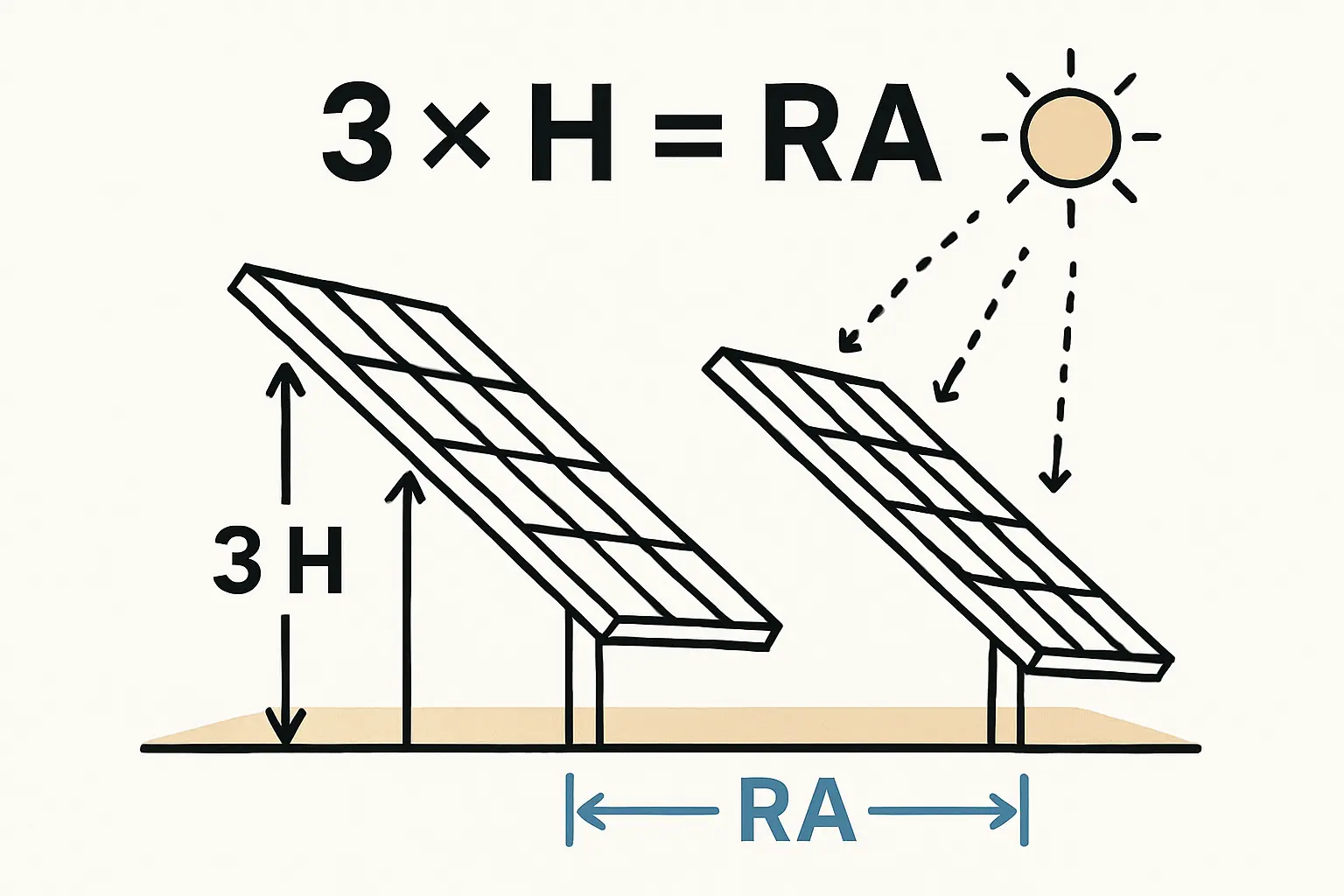

6.999,00 €Was ist, wenn mein Garagendach flach ist?

Flachdächer sind hervorragend für PV-Anlagen geeignet. Die Module werden auf speziellen Gestellen in einem optimalen Winkel zur Sonne aufgeständert. Die Befestigung erfolgt entweder durch eine feste Verankerung im Dach oder – was häufiger der Fall ist – durch eine Beschwerung mit Ballast (z. B. Betonplatten). Hier wird die Bedeutung der Statikprüfung erneut besonders deutlich.

Reicht der Platz auf einem Gartenhaus überhaupt aus?

Auch eine kleine Anlage mit nur zwei bis vier Modulen kann bereits einen spürbaren Unterschied machen. Sie erzeugt vielleicht nicht genug Strom für den gesamten Haushalt, kann aber die Grundlast (Kühlschrank, Router, Standby-Geräte) über weite Teile des Tages decken und so Ihre Stromrechnung senken.

Gibt es eine einfachere Alternative für kleine Flächen?

Für Mieter oder für Situationen, in denen eine feste Installation zu aufwendig ist, kann ein steckerfertiges Balkonkraftwerk eine Option sein. Diese Mini-PV-Anlagen mit bis zu 800 Watt Leistung lassen sich mit geringem Aufwand installieren. Sie sind jedoch primär zur Reduzierung der Grundlast gedacht und nicht mit der Leistung einer vollwertigen PV-Anlage vergleichbar.

Ihr Weg zur eigenen Anlage auf Garage oder Carport

Die Nutzung von Nebengebäuden ist eine ausgezeichnete Möglichkeit, das Potenzial der Sonnenenergie voll auszuschöpfen. Eine sorgfältige Planung ist dabei allerdings der Schlüssel zum Erfolg. Fassen wir die wichtigsten Schritte zusammen:

- Erstens: Lassen Sie die Statik prüfen und holen Sie die Einschätzung eines Fachmanns ein.

- Zweitens: Planen Sie die Leitungswege und kalkulieren Sie die Kosten für den Kabelgraben realistisch ein.

- Drittens: Klären Sie die Genehmigungen, denn ein Anruf beim Bauamt schafft Sicherheit.

- Viertens: Holen Sie ein Angebot von einem Fachbetrieb ein, der Erfahrung mit solchen Projekten hat.

Eine gute Planung stellt sicher, dass Ihre Anlage nicht nur effizient, sondern auch sicher und langlebig ist. Um Sie dabei zu unterstützen, finden Sie auf Photovoltaik.info neben weiterführenden Fachinformationen auch praxiserprobte Komplettsets im angeschlossenen Shop, die auf typische Anlagengrößen für Nebengebäude abgestimmt sind.