Solar Ausbau Deutschland: Branche fordert 20 GW jährlich – Politik gefragt

Auf dem Solarbranchentag Baden-Württemberg 2024 wurde eine klare Forderung formuliert: Um die Klimaziele zu erreichen und die Energiewende entschlossen voranzutreiben, muss Deutschland in den kommenden Jahren eine Photovoltaik-Leistung von bis zu 20 Gigawatt (GW) jährlich neu installieren. Die Branche signalisiert ihre Bereitschaft, warnt jedoch vor fehlender politischer Unterstützung.

Klare Rahmenbedingungen für Solar Ausbau in Deutschland gefordert

Die Notwendigkeit verlässlicher politischer Leitplanken war die zentrale Botschaft auf dem Branchentreffen in Stuttgart. Simone Peter, Präsidentin des Bundesverbands Erneuerbare Energie (BEE), betonte, dass die Solarbranche eine klare und langfristige Ausrichtung von der Politik benötigt, um den massiven Ausbau der Photovoltaik erfolgreich zu gestalten.

Peter verwies auf die wiederholt von der Bundesregierung angehobenen Ausbauziele, die die essenzielle Rolle der Solarenergie für die zukünftige Energieversorgung unterstreichen. Die Industrie sei bereit, diesen Weg mitzugehen und investiert bereits erheblich in den Ausbau von Produktionskapazitäten. Die aktuelle Entwicklung bei Solarmodulen in Deutschland zeigt, dass die technologischen und industriellen Voraussetzungen geschaffen werden. Für die notwendige Investitionssicherheit seien jedoch stabile und vertrauenswürdige Rahmenbedingungen unerlässlich. Dieser Photovoltaik-Boom wird maßgeblich von deutschen Haushalten getragen, die durch staatliche Förderungen und den Wunsch nach Energieunabhängigkeit vermehrt auf Solarenergie setzen.

17 GW PV-Leistung 2023 installiert – Reicht das für 20 GW jährlich?

Im Jahr 2023 verzeichnete Deutschland mit einer neu installierten PV-Leistung von knapp 17 GW einen Rekordwert. Dieser Fortschritt ist beachtlich, doch um das Ziel von 20 GW pro Jahr nachhaltig zu erreichen und die langfristigen Vorgaben nicht zu verfehlen, sind weitere Anstrengungen nötig. Aktuelle Analysen deuten darauf hin, dass der Photovoltaik-Zubau in Deutschland die Prognose für 2030 leicht verfehlen könnte, wenn das Tempo nicht weiter erhöht wird.

Robert Busch, Geschäftsführer des Bundesverbands Neue Energiewirtschaft (BNE), mahnte ein stärkeres Engagement der Bundesregierung an. Er kritisierte die Pläne des Bundeswirtschaftsministeriums für ein Kapazitätsmarktmodell, das aus Sicht des Verbandes zu geringe Anreize für den Ausbau erneuerbarer Energien setzt. Busch forderte, Investitionen in erneuerbare Energien attraktiver zu gestalten, um die Transformation des Energiesystems zu beschleunigen.

Das große Potenzial zeigt sich auch auf Länderebene. In Baden-Württemberg etwa stieg die installierte PV-Leistung in den letzten drei Jahren um rund 40 Prozent. Inzwischen deckt die Photovoltaik dort etwa 15 Prozent der gesamten Stromerzeugung ab – ein Beleg für das Wachstum, das auch im privaten Sektor stattfindet, wo immer mehr Hausbesitzer auf komplette PV-Anlagen mit Speicher und Montagesets setzen, um ihren Eigenverbrauch zu maximieren.

Baden-Württemberg als Vorbild für den Solar Ausbau

Franz Pöter, Geschäftsführer der Plattform Erneuerbare Energien Baden-Württemberg, hob die Vorreiterrolle des Bundeslandes hervor. Die Landesregierung hat nicht nur ehrgeizige Ziele für den Ausbau der Solarenergie formuliert, sondern auch konkrete Maßnahmen zur Beschleunigung von Genehmigungsverfahren und zum Bürokratieabbau ergriffen.

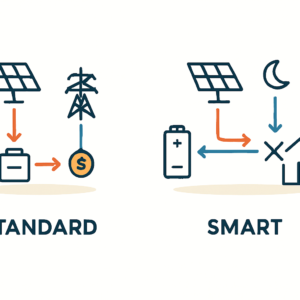

Diese Erleichterungen kommen nicht nur Großprojekten zugute, sondern auch Privatpersonen. Vereinfachte Anmeldeprozesse haben dazu geführt, dass sich immer mehr Mieter und Wohnungseigentümer für die Energiewende engagieren, beispielsweise durch die Installation von Balkonkraftwerken ohne Speicher oder Modellen mit integrierten Speichermöglichkeiten.

Trotz der positiven Entwicklungen blickt die Branche laut dem Branchenverband Solar Cluster Baden-Württemberg mit einer gewissen Sorge in die Zukunft. Auf dem kommenden Solarbranchentag am 27. November 2025 in Stuttgart werden voraussichtlich auch Diskussionen über mögliche Reduktionen des Solarausbaus und die Zukunft der Einspeisevergütung eine Rolle spielen. Die konsequente Umsetzung der bisherigen Maßnahmen sei daher umso wichtiger.

Der Solarbranchentag 2024 hat verdeutlicht, dass die Solarindustrie bereit ist, die Energiewende maßgeblich mitzugestalten. Die Forderung nach 20 GW jährlichem Zubau ist ein klares Signal an die Politik, die notwendigen stabilen Rahmenbedingungen zu schaffen. Ein beschleunigter Ausbau stellt jedoch auch hohe Anforderungen an die Infrastruktur, weshalb Netzbetreiber die deutschen PV-Zubau-Ziele als gefährdet ansehen, sollte der Netzausbau nicht Schritt halten.

Bundes- und Landesregierungen sind nun gefordert, die Weichen so zu stellen, dass die Solarenergie ihr volles Potenzial entfalten kann. Prognosen zeigen, dass die Solarstromerzeugung in Deutschland deutlich zulegen wird, doch die Realisierung dieser Potenziale hängt von den heute getroffenen Entscheidungen ab.