Rekord-Besatzdichte an Feldlerchen im Solarpark Templin, Brandenburg

Im brandenburgischen Solarpark Templin wurde die höchste jemals in Deutschland in einer Agrarlandschaft dokumentierte Besatzdichte von Feldlerchen festgestellt. Die Erhebungen, die im Juni 2024 fortgesetzt werden, deuten darauf hin, dass Photovoltaik-Freiflächenanlagen einen wichtigen Beitrag zum Ausgleich des Lebensraumverlustes in intensiv bewirtschafteten Regionen leisten können.

Solarpark Templin: Wichtiger Lebensraum für Feldlerchen in Brandenburg

Eine im Solarpark Templin durchgeführte Untersuchung hat ergeben, dass die Anlage eine außergewöhnlich hohe Anziehungskraft auf Feldlerchen ausübt. Die Ergebnisse stammen aus einem Monitoring, das von der Stiftung Energie & Klimenschutz der EnBW Energie Baden-Württemberg AG unterstützt wird. Ziel des Monitorings ist es, die Populationsdichte der Vögel im Solarpark mit jener auf benachbarten, konventionell genutzten Ackerflächen zu vergleichen.

Der Solarpark Templin zählt mit einer Leistung von 128 Megawatt Peak (MWp) zu den größten in Deutschland. Die Anlage erstreckt sich über eine Fläche von 214 Hektar und wurde bereits 2012 in Betrieb genommen. Brandenburg hat sich in den letzten Jahren zu einem wichtigen Standort für großflächige Photovoltaik-Projekte entwickelt, wie auch der neue 45 MWp Solarpark in Gorgast zeigt.

Für das Management der Vegetation ist der Park in zwei Bereiche aufgeteilt: eine offene Zone mit spärlicher Vegetation und eine Zone mit dichterem Bewuchs. Beide Flächen werden regelmäßig gemulcht, um die Vegetation niedrig zu halten und die Solarmodule nicht zu verschatten.

Monitoring 2023: Hohe Feldlerchen-Besatzdichte im Solarpark Brandenburg

Das Monitoring umfasste eine Fläche von 30 Hektar innerhalb des Solarparks. Die Erhebung im Jahr 2023 erbrachte eine Rekorddichte von 29,6 Revieren pro zehn Hektar im offenen Bereich und 22,2 Revieren pro zehn Hektar im dichter bewachsenen Teil. Diese Werte übertreffen alle bisherigen Aufzeichnungen für Feldlerchen in deutschen Agrarlandschaften.

Die Feldlerche (Alauda arvensis), bekannt für ihren trillernden Gesang im Flug, gilt in Deutschland als stark gefährdet. Ihr Bestand ist seit 1990 dramatisch um rund 92 Prozent zurückgegangen. Hauptursachen sind der Verlust von Brutplätzen und Nahrungsquellen durch die Intensivierung der Landwirtschaft. Die Ergebnisse aus Templin zeigen, dass Photovoltaik-Freiflächenanlagen unter bestimmten Bedingungen als wichtige Rückzugsgebiete für diese bedrohte Art dienen können.

Feldlerchen-Schutz: Potenzial von Photovoltaik-Freiflächenanlagen in Brandenburg

Die Untersuchung der Brut- und Nahrungshabitate von Feldlerchen in Solarparks ist Teil eines Forschungsprojekts, das vom Verein Ackerwildkraut & Lerche e.V. durchgeführt und von der Stiftung Energie & Klimschutz gefördert wird. Ziel ist es, das Potenzial von PV-Anlagen für den Artenschutz wissenschaftlich zu bewerten.

Die Ergebnisse aus Templin liefern ein starkes Argument dafür, dass Solarparks mehr als nur Energieerzeugungsanlagen sein können. Sie bieten eine Alternative zu den oft artenarmen Monokulturen der modernen Landwirtschaft. Diese Erkenntnis ist auch politisch relevant. So gibt es in Brandenburg Kritik an einem sogenannten „Feldlerchen-Erlass“, den Naturschutzverbände als zu restriktiv für den Ausbau der Solarenergie ansehen. Sie argumentieren, dass Solarparks, wie die Studie zeigt, die Artenvielfalt sogar fördern können.

Die nächsten Erhebungen im Juni 2024 sollen weitere Daten liefern, um die Wechselwirkungen zwischen dem Betrieb von Solarparks und dem Schutz der Feldlerche besser zu verstehen.

Agrarlandschaft und Energiewende: Zukunftsperspektiven mit Solarparks in Brandenburg

Die hohen Besatzdichten im Solarpark Templin sind ein positives Signal für die Integration von erneuerbaren Energien und Naturschutz. Sie zeigen, dass durch eine durchdachte Planung und Bewirtschaftung von Solarparks Synergien geschaffen werden können, die sowohl der Energiewende als auch der Biodiversität zugutekommen.

Der Ausbau von Photovoltaik schreitet in der Region stetig voran, was die steigende Zahl der Genehmigungen für Freiflächenanlagen in Brandenburg belegt. Die Erkenntnisse aus Templin könnten als Vorbild für zukünftige Projekte dienen, um den ökologischen Mehrwert solcher Anlagen von Beginn an mit einzuplanen.

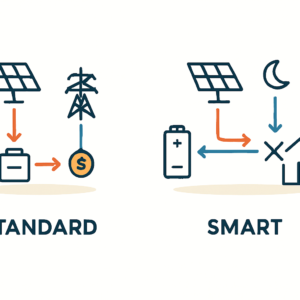

Während große Solarparks einen wichtigen Beitrag zur Energieversorgung und zum Artenschutz leisten, können auch Privatpersonen die Energiewende unterstützen. Moderne PV-Anlagen mit Speicher und Montagesets für Eigenheime sowie kompakte Balkonkraftwerke ohne Speicher für Mieter ermöglichen es vielen Menschen, eigenen Solarstrom zu erzeugen und so die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren.