10 MW Elektrolyseur Lingen nimmt kommerziellen Betrieb auf

Am RWE-Standort in Lingen, Niedersachsen, hat ein Elektrolyseur mit einer Leistung von 10 Megawatt (MW) den kommerziellen Betrieb aufgenommen. Die Anlage zur Produktion von grünem Wasserstoff wird zukünftig in einer Partnerschaft der Energiekonzerne RWE und bp betrieben. Den Zuschlag für die Finanzierung, den Bau und den Betrieb erhielt das Konsortium BPW (Bremerhaven Power), dem neben RWE und bp auch das Unternehmen Westfalen angehört.

Dieses Projekt markiert einen wichtigen ersten Schritt für den geplanten Ausbau der Wasserstoffproduktion am Standort. Die Partner verfolgen das Ziel, die Elektrolyse-Kapazität in Lingen bis zum Jahr 2030 auf 600 MW zu erhöhen. Das erweiterte Großprojekt soll dann den Hafen von Bremerhaven über eine eigens dafür vorgesehene Pipeline mit grünem Wasserstoff versorgen und so zur Dekarbonisierung von Industrie und Logistik beitragen. Ein Elektrolyseur nutzt elektrischen Strom, um Wasser (H₂O) in seine Bestandteile Wasserstoff (H₂) und Sauerstoff (O₂) zu spalten. Stammt der dafür eingesetzte Strom aus erneuerbaren Quellen wie Wind oder Sonne, spricht man von „grünem“ Wasserstoff.

Wasserstoff-Beitrag zur Energiewende: Blick nach Baden-Württemberg

Die Inbetriebnahme in Lingen ist Teil eines deutschlandweiten Trends zum Aufbau einer nationalen Wasserstoffwirtschaft. Ein ähnliches Projekt wurde kürzlich ebenfalls realisiert: So hat das Unternehmen Lhyfe einen 10-MW-Elektrolyseur in Baden-Württemberg in Betrieb genommen, um die regionale Industrie zu versorgen. Solche Entwicklungen, wie sie auch in den Solar-Nachrichten aus Baden-Württemberg zu beobachten sind, unterstreichen die wachsende Bedeutung dezentraler und erneuerbarer Energieerzeugung.

Die strategische Relevanz des Lingener Projekts wird durch eine signifikante finanzielle Förderung unterstrichen. Die European Clean Hydrogen Partnership (ECHP), eine öffentlich-private Partnerschaft der Europäischen Union, unterstützt das Vorhaben mit einem Zuschuss von 60 Millionen Euro. Dies verdeutlicht das europäische Interesse am schnellen Aufbau von Produktionskapazitäten für grünen Wasserstoff. Die Grundlage dafür ist der massive Ausbau erneuerbarer Energien. Während Großprojekte auf riesige Wind- und Solarparks angewiesen sind, können auch Privatpersonen einen Beitrag leisten. Wer sich für die Installation einer eigenen Photovoltaikanlage interessiert, sollte PV-Angebote richtig vergleichen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.

Klimaschutz durch grünen Wasserstoff: Ein Überblick

Die Produktion von grünem Wasserstoff gilt als entscheidender Baustein für die Klimaneutralität. Er ermöglicht die Reduzierung von CO2-Emissionen in Sektoren, in denen eine direkte Elektrifizierung technisch schwierig oder unwirtschaftlich ist. Dazu gehören beispielsweise die Stahl- und Chemieindustrie sowie der Schwerlast- und Schiffsverkehr. Wasserstoff dient dabei nicht nur als sauberer Energieträger, sondern auch als Methode zur Speicherung von überschüssiger Energie aus Wind- und Solarkraft.

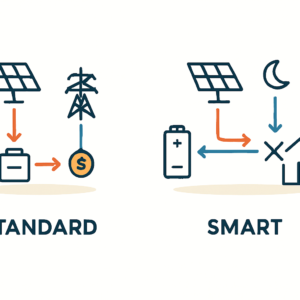

Damit stellt die Wasserstofftechnologie eine Ergänzung zu anderen Speicherlösungen dar. Während im industriellen Maßstab Wasserstoff als chemischer Speicher dient, setzen private Haushalte zunehmend auf Stromspeicher und Batteriesysteme, um ihren selbst erzeugten Solarstrom rund um die Uhr nutzen zu können. Die Kombination aus Photovoltaik und Heimspeicher wird immer beliebter, wie die Nachfrage nach kompletten PV-Anlagen mit Speicher und Montagesets zeigt. Selbst für Mieter und Wohnungseigentümer gibt es mit Balkonkraftwerken ohne Speicher einfache Möglichkeiten, sich an der Energiewende zu beteiligen. Weitere Meinungen und Ratgeber helfen dabei, die passende Lösung für die individuellen Bedürfnisse zu finden. Das Projekt in Lingen ist somit ein Beispiel dafür, wie die Zusammenarbeit von Industrie und Politik die Energiewende im großen Stil vorantreibt.