Sie planen eine größere Photovoltaikanlage auf Ihrem Firmendach, einem landwirtschaftlichen Gebäude oder einem Mehrfamilienhaus? Die Module sind ausgewählt, der Plan steht – doch bevor der erste Sonnenstrahl zu Strom wird, kommt ein entscheidender administrativer Schritt: die Netzverträglichkeitsprüfung, kurz NVP.

Sie sorgt dafür, dass das öffentliche Stromnetz Ihre zusätzlich erzeugte Energie ohne Störungen aufnehmen kann. Wir erklären, wann diese Prüfung erforderlich ist, wie sie abläuft und warum sie für die Stabilität unserer Stromversorgung so entscheidend ist.

Was genau ist eine Netzverträglichkeitsprüfung?

Bei der Netzverträglichkeitsprüfung führt Ihr lokaler Netzbetreiber eine technische Analyse durch. Sie dient nicht dazu, den Ausbau erneuerbarer Energien zu behindern, sondern die Sicherheit und Stabilität des Stromnetzes für alle angeschlossenen Verbraucher zu gewährleisten.

Stellen Sie sich das Stromnetz wie ein lokales Straßennetz vor. Ein einzelnes neues Haus (eine kleine PV-Anlage) kann problemlos angeschlossen werden. Wird jedoch eine ganze Wohnsiedlung (eine große PV-Anlage) gebaut, muss die Gemeinde prüfen, ob die Zufahrtsstraßen den zusätzlichen Verkehr ohne ständige Staus aufnehmen können.

Ähnlich prüft der Netzbetreiber bei der NVP, ob das Netz die zusätzliche Einspeisung Ihrer Anlage verkraften kann, ohne dass es zu Spannungsschwankungen oder Überlastungen kommt. Dieser Prozess ist im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) verankert und gewährleistet, dass der Netzausbau mit dem Zubau von Erzeugungsanlagen Schritt hält.

Wann wird eine NVP für Ihre PV-Anlage zur Pflicht?

Als Faustregel gilt: Eine Netzverträglichkeitsprüfung ist fast immer für Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von mehr als 30 Kilowattpeak (kWp) erforderlich. Diese Schwelle markiert den Übergang von typischen Eigenheimanlagen zu größeren gewerblichen oder gemeinschaftlichen Projekten.

Allerdings ist dies keine starre Grenze. In manchen Fällen kann der Netzbetreiber auch bei kleineren Anlagen eine Prüfung verlangen, insbesondere in Gebieten, in denen das Stromnetz bereits stark ausgelastet oder schwächer ausgebaut ist – eine Situation, die oft ländliche Regionen betrifft.

Praxisbeispiel:

Ein Landwirt plant eine 50-kWp-Anlage auf seinem Scheunendach, um den Eigenverbrauch zu decken und Überschüsse einzuspeisen. Da die Leistung der PV-Anlage deutlich über 30 kWp liegt, ist die NVP ein obligatorischer Schritt vor der Installationszusage. Sein Nachbar, der eine 15-kWp-Anlage auf seinem Einfamilienhaus errichtet, benötigt in der Regel nur ein vereinfachtes Anmeldeverfahren.

Aus unserem Shop, Kategorie: Balkonkraftwerke mit Speicher

Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro Balkonkraftwerk Speicher Set 1000 Watt 800 Watt - Trina Doppelglassolarmodule - JurSol Storage Mini 1000 W | 1.6 kWh

Bisher bei uns Ursprünglicher Preis war: 1.399,00 €1.199,00 €Aktueller Preis ist: 1.199,00 €.Der technische Hintergrund: Warum das Stromnetz an seine Grenzen stößt

Die Notwendigkeit einer NVP ergibt sich aus den physikalischen Eigenschaften des Stromnetzes. Die Einspeisung von Strom – insbesondere aus dezentralen und wetterabhängigen Quellen wie der Photovoltaik – muss präzise gesteuert werden, um drei Kernaspekte sicherzustellen:

-

Spannungsstabilität: Speist Ihre Anlage an einem sonnigen Mittag sehr viel Strom ein, während in der direkten Umgebung wenig verbraucht wird, kann die Spannung im lokalen Netz ansteigen. Die NVP stellt sicher, dass dieser Anstieg innerhalb der zulässigen Toleranzen bleibt.

-

Netzfrequenz: Die stabile Frequenz von 50 Hertz ist das Herzstück unseres Stromnetzes. Große, unkontrollierte Einspeisungen könnten diese Frequenz theoretisch beeinflussen, weshalb die technischen Einrichtungen der PV-Anlage (insbesondere der Wechselrichter) bestimmte Normen erfüllen müssen.

-

Betriebsmittelauslastung: Transformatoren und Leitungen haben eine maximale Kapazität. Die Prüfung soll sicherstellen, dass die zusätzliche Energie Ihre lokalen Netzkomponenten nicht überlastet.

Hierfür analysiert der Netzbetreiber den sogenannten Netzanschlusspunkt – also den Punkt, an dem Ihre Anlage mit dem öffentlichen Netz verbunden wird – und simuliert die Auswirkungen der zusätzlichen Einspeisung.

Der Ablauf der Netzverträglichkeitsprüfung: Schritt für Schritt erklärt

Obwohl der Prozess je nach Netzbetreiber leicht variieren kann, folgt er im Wesentlichen einem standardisierten Ablauf. Die Erfahrung zeigt, dass Sie für diesen Prozess zwischen vier Wochen und mehreren Monaten einplanen sollten.

-

Die Anschlussanfrage (Antragstellung)

Ihr Installateur oder Planer reicht im ersten Schritt eine formelle Anschlussanfrage beim zuständigen Netzbetreiber ein. Diese enthält alle technischen Daten der geplanten Anlage, wie die Leistung der Module, die Datenblätter der Wechselrichter und einen Lageplan des Standorts. -

Die Prüfung durch den Netzbetreiber

Der Netzbetreiber führt eine Netzberechnung durch. Er analysiert die aktuelle Auslastung des Netzes in Ihrem Gebiet, prüft die Kapazität der Leitungen und Transformatoren und simuliert das Verhalten des Netzes unter dem Einfluss Ihrer neuen Anlage. -

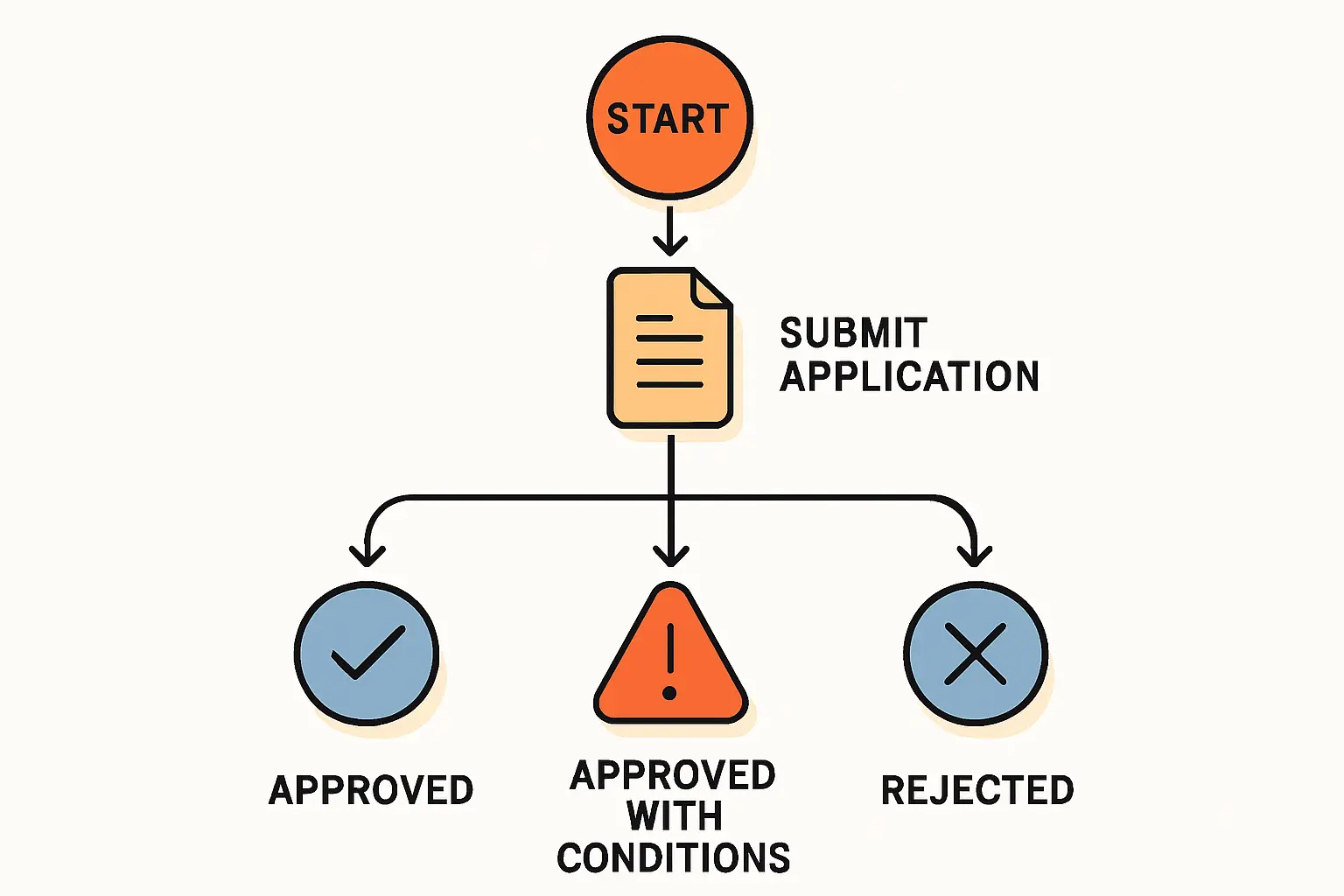

Das Ergebnis und mögliche Auflagen

Nach Abschluss der Prüfung erhalten Sie eines von drei möglichen Ergebnissen:

-

Positive Zusage: Das Netz kann die Leistung problemlos aufnehmen. Sie erhalten die Freigabe für den Anschluss.

-

Zusage mit Auflagen: Der Anschluss ist möglich, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt werden. Typische Auflagen sind der Einbau eines spezielleren Wechselrichters, die Begrenzung der maximalen Einspeiseleistung oder die Notwendigkeit einer Verstärkung des lokalen Netzes (Netzausbau).

-

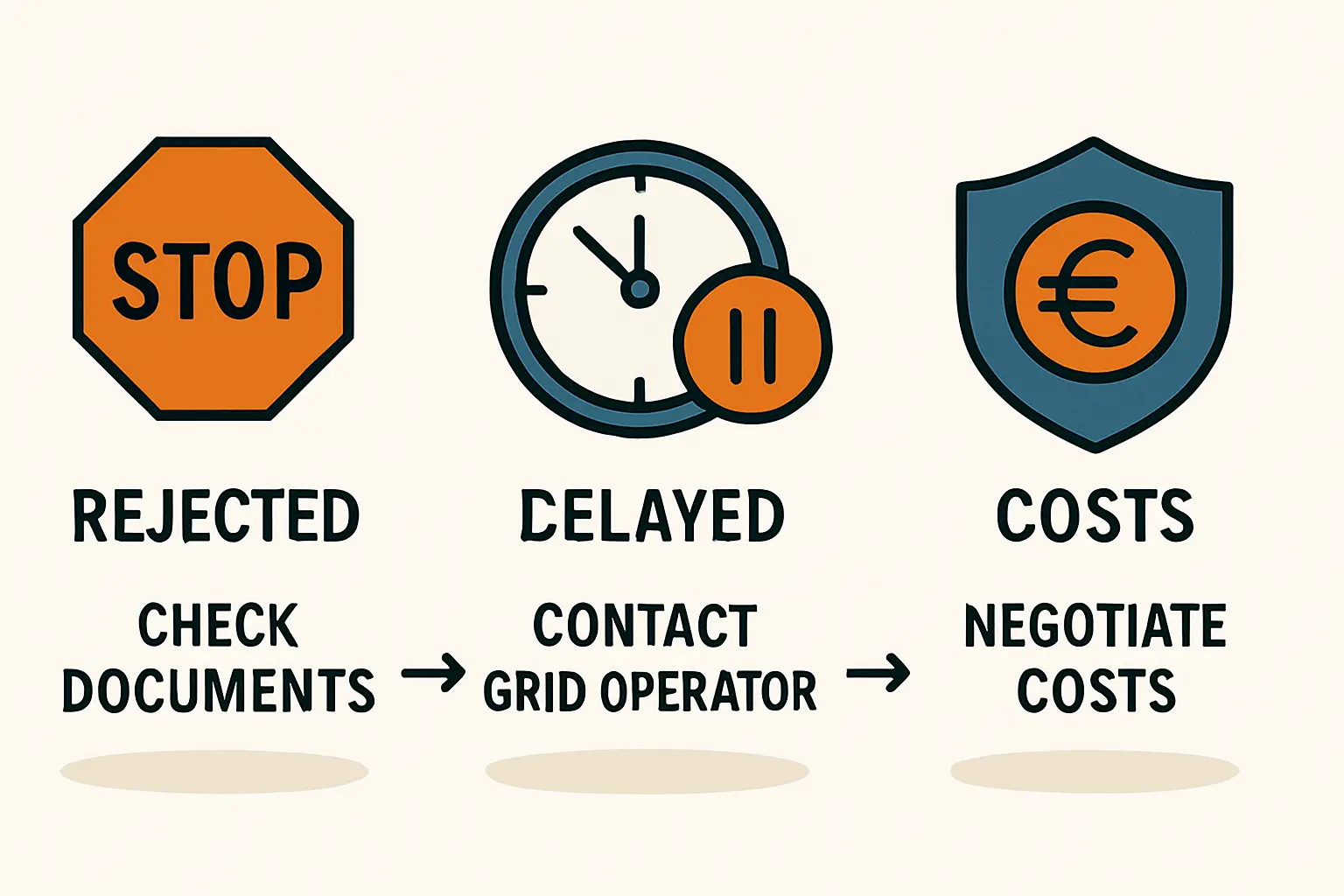

Ablehnung: Dieser Fall ist selten. Eine Ablehnung erfolgt nur, wenn der für den Anschluss nötige Netzausbau technisch oder wirtschaftlich unverhältnismäßig wäre.

Wer trägt die Kosten für die NVP und einen möglichen Netzausbau?

Die Kostenfrage ist ein wichtiger Aspekt der Planung. Die Netzverträglichkeitsprüfung selbst ist bei vielen Netzbetreibern kostenfrei, einige erheben jedoch eine Bearbeitungsgebühr.

Entscheidender sind jedoch die potenziellen Kosten, die aus den Auflagen entstehen können. Nach dem Verursacherprinzip muss der Anlagenbetreiber in der Regel die Kosten für notwendige Maßnahmen am Netzanschlusspunkt tragen.

Ein erforderlicher Netzausbau, also die Verstärkung von Leitungen oder der Austausch eines Transformators, kann die Projektkosten erheblich beeinflussen. Diese Kosten können von einigen Hundert Euro für kleinere Anpassungen bis hin zu mehreren Tausend Euro für umfangreichere Maßnahmen reichen. Eine frühzeitige Anfrage beim Netzbetreiber schafft hier Kostensicherheit.

Häufig gestellte Fragen zur Netzverträglichkeitsprüfung (FAQ)

Aus unserem Shop, Kategorie: PV Anlagen mit Speicher und Montagesets

5000 Watt Photovoltaikanlagen inkl. 5,00 kWh Batterie & Ziegeldach Montageset - Trina Bifazial

5.299,00 €Benötige ich für mein Einfamilienhaus eine NVP?

In über 99 % der Fälle lautet die Antwort nein. Typische PV-Anlagen auf Einfamilienhäusern haben eine Leistung zwischen 5 und 15 kWp und liegen damit weit unter der kritischen Schwelle von 30 kWp. Hier genügt ein vereinfachtes Anmeldeverfahren.

Kann ich die NVP selbst beantragen?

Theoretisch ist das möglich. In der Praxis wird die Anfrage jedoch immer vom beauftragten Fachbetrieb oder Planungsbüro gestellt, da detaillierte technische Unterlagen und Fachkenntnisse erforderlich sind.

Was passiert, wenn ich meine Anlage ohne NVP anschließe?

Der Netzbetreiber wird den Anschluss Ihrer Anlage an das öffentliche Netz verweigern. Die NVP ist ein obligatorischer Schritt zur Genehmigung, und ohne eine entsprechende Zusage darf die Anlage nicht in Betrieb genommen werden.

Verzögert die NVP mein Projekt stark?

Ja, das ist möglich. Da die Prüfung mehrere Monate in Anspruch nehmen kann, ist es entscheidend, die NVP so früh wie möglich im Planungsprozess anzustoßen – idealerweise direkt nach der grundlegenden Systemauslegung.

Ist die NVP Teil des allgemeinen Prozesses, um eine Photovoltaik-Anlage anzumelden?

Ja, die NVP ist ein entscheidender, vorgelagerter Schritt. Erst nach der positiven Zusage des Netzbetreibers können die finale Anmeldung der Anlage im Marktstammdatenregister und die Inbetriebnahme erfolgen. Der gesamte Prozess ist Teil der Schritte, die nötig sind, um eine Photovoltaik-Anlage anmelden zu können.

Fazit: Vorausschauende Planung ist der Schlüssel zum Erfolg

Die Netzverträglichkeitsprüfung mag auf den ersten Blick wie eine bürokratische Hürde wirken. Tatsächlich ist sie jedoch eine unverzichtbare Maßnahme, die ein stabiles und sicheres Stromnetz für alle gewährleistet. Für Betreiber von Anlagen über 30 kWp ist sie daher ein fester Bestandteil des Projektplans, der frühzeitig und mit professioneller Unterstützung angegangen werden sollte.

Eine vorausschauende Planung, die alle technischen und administrativen Anforderungen berücksichtigt, ist somit der Schlüssel zum Erfolg. Wir begleiten Sie mit fundiertem Wissen auf diesem Weg und helfen Ihnen, die richtigen Entscheidungen für Ihr Projekt zu treffen.

Sie planen ein größeres PV-Projekt und haben Fragen zur Netzverträglichkeit? Kontaktieren Sie uns für eine professionelle Einschätzung. In unserem Shop finden Sie zudem Komplettsets, die optimal auf die technischen Anforderungen der Netzbetreiber abgestimmt sind.