Kostenvergleich: Netzgekoppelte PV-Anlage vs. Inselsystem für Ihr Einfamilienhaus

Kostenvergleich: Netzgekoppelte PV-Anlage vs. Inselsystem für Ihr Einfamilienhaus

Der Gedanke an vollständige Energieunabhängigkeit ist für viele Hausbesitzer faszinierend: nie wieder eine Stromrechnung, immun gegen steigende Preise sein und den eigenen Strom zu 100 % selbst erzeugen. Dieser Traum führt oft zu der Frage, ob ein autarkes Inselsystem die beste Lösung ist.

Doch ist die völlige Abkopplung vom öffentlichen Netz für ein typisches Einfamilienhaus in Deutschland wirklich die wirtschaftlichste und praktischste Wahl? Statt einer einfachen Pro-und-Kontra-Liste folgt hier eine detaillierte Kostenrechnung: Wir vergleichen eine moderne, netzgekoppelte Anlage mit Speicher mit einem reinen Inselsystem. So erhalten Sie eine fundierte und realistische Entscheidungsgrundlage.

Inhaltsverzeichnis

Die zwei Wege zur Solarenergie: Was unterscheidet Netzanschluss und Inselsystem?

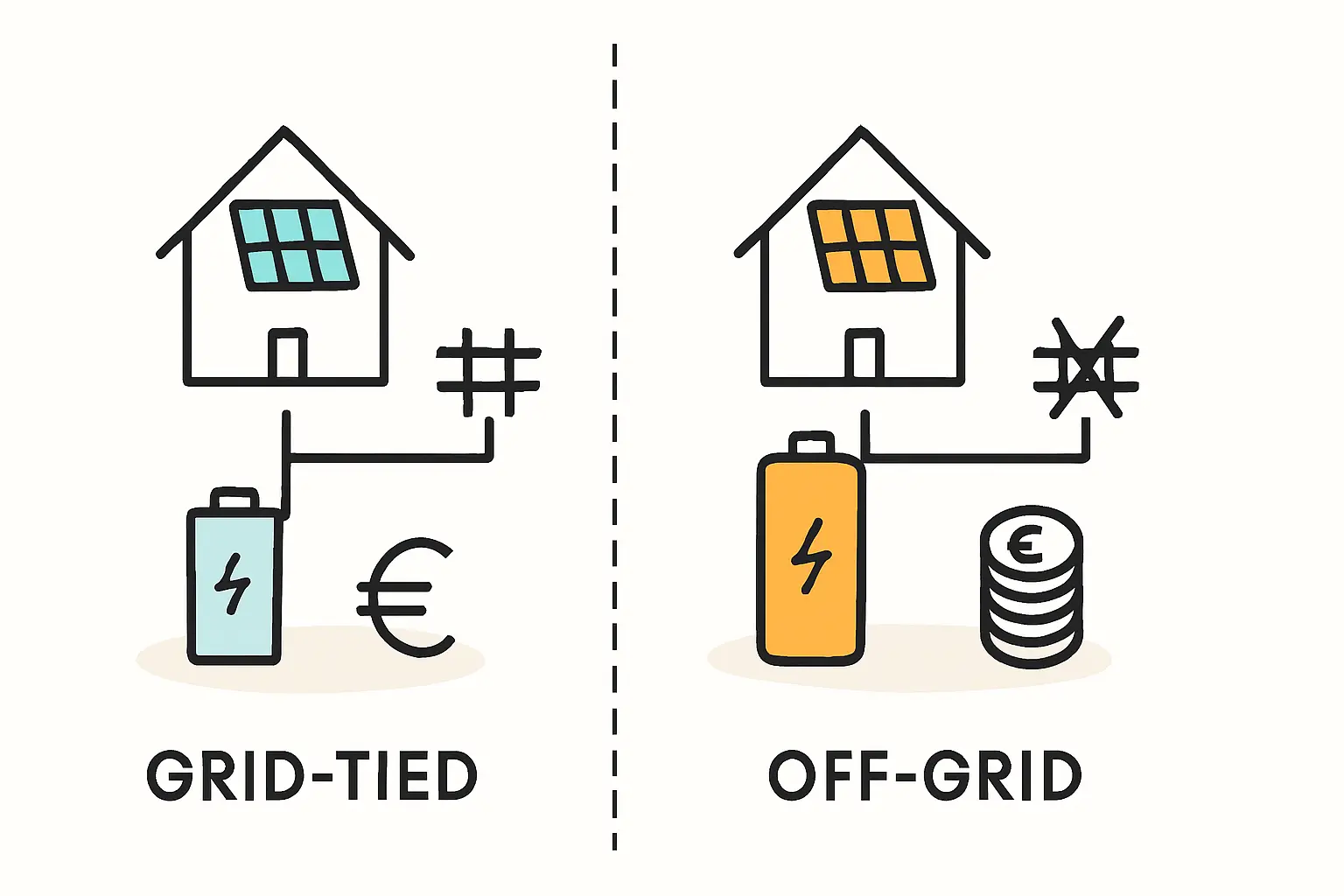

Bevor wir uns den Kosten widmen, klären wir kurz die Funktionsweise. Der entscheidende Unterschied zwischen den Systemen ist die Anbindung an das öffentliche Stromnetz.

Die netzgekoppelte Anlage (der Standardfall)

Die mit Abstand häufigste Variante in Deutschland ist die netzgekoppelte Anlage, die wie der Name sagt mit dem öffentlichen Stromnetz verbunden ist.

- Überschüssiger Strom: Produzieren Ihre Solarmodule mehr Strom, als Sie verbrauchen, wird dieser entweder in einem [Photovoltaik Speicher] geladen oder gegen eine Vergütung ins Netz eingespeist.

- Zusätzlicher Bedarf: Benötigen Sie mehr Strom, als Ihre Anlage und Ihr Speicher gerade liefern, beziehen Sie diesen wie gewohnt aus dem öffentlichen Netz. Das Netz agiert quasi als unendlich großer und absolut zuverlässiger Reservespeicher.

Aus unserem Shop, Kategorie: Balkonkraftwerke mit Speicher

Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro Balkonkraftwerk Speicher Set 1000 Watt 800 Watt - 2,7 kWh

Ab 1.299,00 €Die Inselanlage (die Sonderlösung)

Eine Inselanlage, auch Off-Grid-System genannt, arbeitet komplett losgelöst vom öffentlichen Stromnetz. Sie sind damit Ihr eigener und alleiniger Energieversorger.

- Abhängigkeit vom Speicher: Jeder Stromüberschuss muss in einem Batteriespeicher für Zeiten ohne Sonnenschein – Nächte, Regentage, Wintermonate – gespeichert werden.

- Kein Netz als Backup: Ist der Speicher leer und die Sonne scheint nicht, gibt es keinen Strom. Das System muss daher extrem robust und für den schlimmsten Fall (z. B. eine Woche ohne Sonne im Winter) ausgelegt sein.

Die Investitionskosten im direkten Vergleich

Um die Unterschiede greifbar zu machen, gehen wir von einem typischen Szenario aus: eine vierköpfige Familie im Einfamilienhaus mit einem Jahresstromverbrauch von 4.000 kWh.

Kostenaufstellung für eine netzgekoppelte Anlage mit Speicher

Das Ziel hier ist nicht 100 % Autarkie, sondern ein hoher Autarkiegrad von 70–80 % – ein realistischer und wirtschaftlich sinnvoller Wert.

- PV-Module (8 kWp): Um den Jahresbedarf zu decken und den Speicher zu laden, ist eine 8-kWp-Anlage eine gängige Größe. Basierend auf typischen Kosten von 1.200 € bis 1.800 € pro kWp legen wir einen Mittelwert zugrunde.

Kosten: 8 kWp x 1.500 €/kWp = 12.000 € - Stromspeicher (8 kWh): Als Faustregel für eine hohe Eigenverbrauchsquote gilt: 1 kWh Speicherkapazität pro 1.000 kWh Jahresverbrauch. Die Kosten liegen meist zwischen 500 € und 1.000 € pro kWh.

Kosten: 8 kWh x 750 €/kWh = 6.000 € - Wechselrichter & Installation: Diese Kosten sind in der Regel bereits anteilig in den Modulpreisen enthalten.

- Netzanschlussgebühr: Der Netzbetreiber erhebt eine einmalige Gebühr für den Anschluss und den Zählereinbau.

Kosten: ca. 1.500 €

Gesamtinvestition (Netzgekoppelt): ca. 19.500 €

Hinweis: Diese Kosten können durch eine [Photovoltaik Förderung] reduziert werden.

Kostenaufstellung für eine autarke Inselanlage

Hier muss das System so dimensioniert sein, dass es die Familie auch während einer „Dunkelflaute“ – also mehreren sonnenarmen Tagen im Winter – zuverlässig versorgt. Das erfordert eine massive Überdimensionierung von Modulen und Speicher.

- PV-Module (12 kWp): Um auch bei schwachem Winterlicht genügend Ertrag zu erzielen, muss die Anlage deutlich größer sein.

Kosten: 12 kWp x 1.500 €/kWp = 18.000 € - Stromspeicher (25 kWh): Der Speicher muss groß genug sein, um mehrere Tage ohne nennenswerte Nachladung zu überbrücken, weshalb seine Kapazität um ein Vielfaches höher ausfällt.

Kosten: 25 kWh x 750 €/kWh = 18.750 € - Inselwechselrichter & Notstromtechnik: Es ist ein spezieller, leistungsfähigerer und damit teurerer Wechselrichter erforderlich.

Kosten: ca. 4.000 €

Gesamtinvestition (Inselanlage): ca. 40.750 €

Aus unserem Shop, Kategorie: PV Anlagen mit Speicher und Montagesets

10000 Watt Photovoltaikanlagen inkl. 10,00 kWh Batterie & Ziegeldach Montageset - Trina Bifazial

6.999,00 €Laufende Kosten und Amortisation: Ein Blick auf 20 Jahre

Die Anfangsinvestition ist jedoch nur ein Teil der Rechnung. Mindestens ebenso entscheidend sind die laufenden Kosten und die Zuverlässigkeit über die Jahre.

Netzgekoppelte Anlage: Stabilität und Einnahmen

- Wartung: Rechnen Sie mit ca. 1–2 % der Investitionssumme pro Jahr für Wartungsarbeiten oder Reparaturen (ca. 200–400 €).

- Zählergebühr: Eine geringe jährliche Grundgebühr für den Stromzähler (ca. 100 €).

- Batteriewechsel: Moderne Lithium-Speicher haben eine Lebensdauer von 10–15 Jahren, ein Austausch nach dieser Zeit sollte also einkalkuliert werden.

- Vorteil: Für überschüssigen Strom, der nicht gespeichert werden kann, erhalten Sie eine staatlich garantierte Einspeisevergütung. Das generiert zusätzliche Einnahmen.

- Sicherheit: Bei einem Defekt oder bei extremem Wetter liefert das Netz zuverlässig Strom.

Inselanlage: Die Kosten der Unabhängigkeit

- Wartung: Die größere und komplexere Anlage führt tendenziell zu höheren Wartungskosten (ca. 400–600 € pro Jahr).

- Batteriewechsel: Der wesentlich größere und stärker beanspruchte Speicher muss ebenfalls nach 10–15 Jahren ersetzt werden, was eine erhebliche Reinvestition bedeutet.

- Keine Einnahmen: Überschüssiger Strom im Sommer verpufft ungenutzt, da er nicht eingespeist werden kann.

- Risiko: Bei einem Ausfall der Anlage oder einer längeren Schlechtwetterperiode als geplant gibt es keine alternative Stromquelle. Oft wird ein Notstromaggregat (z. B. mit Diesel) als zusätzliches Backup benötigt, was weitere Kosten und zusätzlichen Aufwand bedeutet.

Mithilfe eines detaillierten [photovoltaik-rechner] können Sie verschiedene Szenarien für Ihr eigenes Dach durchspielen und die potenzielle Amortisationszeit genauer abschätzen.

Die Praxis-Perspektive: Für wen eignet sich welches System?

Die Zahlen zeichnen ein klares Bild. Welches System das richtige ist, hängt letztlich von Ihrem Wohnort und Ihren Prioritäten ab.

Netzgekoppeltes System: Dies ist die wirtschaftlich und technisch vernünftigste Lösung für nahezu alle Einfamilienhäuser in Deutschland. Es bietet eine hohe Unabhängigkeit von bis zu 80 %, finanzielle Vorteile durch die Einspeisung und die maximale Versorgungssicherheit durch das öffentliche Netz.

Inselsystem: Dies ist eine Nischenlösung für Sonderfälle, in denen kein Netzanschluss vorhanden oder extrem teuer ist. Typische Anwendungsfälle sind abgelegene Ferienhäuser, Berghütten, Schrebergärten oder landwirtschaftliche Außenstellen.

Für ein reguläres Wohnhaus in einem erschlossenen Gebiet ist eine Inselanlage aus wirtschaftlicher Sicht fast nie die bessere Wahl.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was passiert bei einem Stromausfall mit meiner netzgekoppelten Anlage?

Standardanlagen schalten sich bei einem Netzausfall aus Sicherheitsgründen ab. Um auch dann noch eigenen Solarstrom nutzen zu können, benötigen Sie einen not- oder ersatzstromfähigen Wechselrichter sowie eine entsprechend konfigurierte Anlage.Wie groß muss der Speicher für ein Einfamilienhaus wirklich sein?

Als Faustregel für einen hohen Autarkiegrad gilt: Planen Sie pro 1.000 kWh Jahresverbrauch etwa 1 kWh Speicherkapazität ein. Bei einem Verbrauch von 4.000 kWh ist ein Speicher zwischen 4 und 8 kWh meist ideal.Kann ich eine bestehende Anlage zu einer Inselanlage umrüsten?

Das ist technisch zwar möglich, aber sehr aufwendig und teuer. In der Regel erfordert es den Austausch des Wechselrichters und eine deutliche Vergrößerung des Speichers. Meist rentiert sich dieser Aufwand nicht.Lohnt sich eine Photovoltaikanlage ohne Speicher überhaupt noch?

Ja, vor allem wenn Sie einen Großteil Ihres Stroms tagsüber verbrauchen, zum Beispiel durch ein E-Auto, das zu Hause lädt, oder im Homeoffice. Ein Speicher steigert den Autarkiegrad und die Unabhängigkeit von Strompreisen jedoch erheblich, da Sie Ihren Solarstrom auch abends und nachts nutzen können.

Fazit: Wirtschaftlichkeit vor reiner Autarkie

Der Traum von 100 % Unabhängigkeit ist verständlich, doch die Praxis zeigt: Für ein typisches Einfamilienhaus in Deutschland ist eine netzgekoppelte Photovoltaikanlage mit einem passend dimensionierten Speicher die klar überlegene Lösung. Sie verbindet einen hohen Grad an Selbstversorgung und Schutz vor Preissteigerungen mit der Zuverlässigkeit und den finanziellen Vorteilen, wie sie nur der Netzanschluss bietet.

Eine Inselanlage ist technisch beeindruckend, doch die extrem hohen Investitions- und Wiederbeschaffungskosten stehen in keinem wirtschaftlichen Verhältnis zum Vorteil. Unsere Experten empfehlen daher eine genaue Bedarfsanalyse, um die optimale Balance zwischen Autarkiegrad und Investitionskosten für Ihre Situation zu finden.