Leitfaden zur Interpretation Ihrer Monitoring-Daten: Erträge richtig lesen und Leistungsabfälle erkennen

Ihre Photovoltaikanlage ist installiert, der Wechselrichter summt leise vor sich hin und die App auf Ihrem Smartphone zeigt die ersten selbst erzeugten Kilowattstunden an – ein hervorragendes Gefühl.

Doch nach der anfänglichen Freude fragen sich viele Anlagenbetreiber: Sind diese Werte eigentlich gut? Produziert meine Anlage so viel Strom, wie sie sollte? Und wie erkenne ich ein Problem, bevor es zu einem teuren Ertragsausfall kommt?

Dieser Leitfaden hilft Ihnen, die Daten Ihres Monitoring-Systems nicht nur abzulesen, sondern wirklich zu verstehen. Sie lernen die wichtigsten Kennzahlen kennen und erfahren, wie Sie schleichende Leistungsverluste oder plötzliche Defekte frühzeitig identifizieren. Denn die sorgfältige Beobachtung Ihrer Anlagedaten ist der beste Schutz für Ihre Investition.

Mehr als nur Zahlen: Die wichtigsten Kennzahlen Ihrer PV-Anlage verstehen

Moderne Monitoring-Systeme bieten eine Fülle von Daten, die auf den ersten Blick überfordernd wirken können. Konzentrieren Sie sich zu Beginn auf einige wenige, aber aussagekräftige Kennzahlen, die Ihnen bereits ein gutes Bild vom Zustand und der Leistungsfähigkeit Ihrer Anlage vermitteln.

Der absolute Ertrag (kWh): Die Grundlage Ihrer Analyse

Die grundlegendste Zahl ist der absolute Ertrag, gemessen in Kilowattstunden (kWh). Er zeigt Ihnen, wie viel elektrische Energie Ihre Anlage in einem bestimmten Zeitraum – Tag, Monat, Jahr – erzeugt hat. Dieser Wert ist entscheidend für die Berechnung Ihrer Stromkostenersparnis und der Einspeisevergütung.

Praxisbeispiel: Eine typische 10-kWp-Anlage in Süddeutschland erzeugt im Jahresdurchschnitt etwa 10.000 bis 11.000 kWh Strom – ein grober Richtwert, um Ihre eigenen Jahreserträge einzuordnen.

Der spezifische Ertrag (kWh/kWp): Der Schlüssel zur Vergleichbarkeit

Um die Leistung Ihrer Anlage objektiv zu bewerten und mit anderen Anlagen zu vergleichen, ist der spezifische Ertrag die entscheidende Kennzahl. Er berechnet sich aus dem absoluten Ertrag (kWh), geteilt durch die Nennleistung Ihrer Anlage (kWp). Das Ergebnis (kWh/kWp) normalisiert den Ertrag und macht ihn unabhängig von der Anlagengröße.

Anwendungsszenario: Sie besitzen eine 8-kWp-Anlage, die 8.800 kWh im Jahr erzeugt. Ihr spezifischer Ertrag liegt bei 1.100 kWh/kWp. Ihr Nachbar hat eine kleinere 5-kWp-Anlage, die 5.500 kWh produziert. Auch sein spezifischer Ertrag beträgt 1.100 kWh/kWp. Obwohl die absoluten Erträge unterschiedlich sind, arbeiten beide Anlagen gemessen an ihrer Größe gleich gut. Dieser Wert hilft Ihnen zu beurteilen, ob Ihre Anlage das Maximum aus den lokalen Gegebenheiten herausholt.

Aus unserem Shop, Kategorie: Balkonkraftwerke mit Speicher

Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro Balkonkraftwerk Speicher Set 2000 Watt 800 Watt - 5,4 kWh

Ab 2.099,00 €Die Performance Ratio (PR): Das Gütesiegel Ihrer Anlage

Die Performance Ratio (PR) ist der wichtigste Qualitätsindikator für eine Photovoltaikanlage. Sie beschreibt das Verhältnis zwischen dem tatsächlich erzielten und dem theoretisch möglichen Ertrag, unter Berücksichtigung der realen Sonneneinstrahlung und der Modultemperatur.

Einfach ausgedrückt: Die PR zeigt, wie effizient Ihre Anlage die vorhandene Sonnenenergie in Strom umwandelt – abzüglich aller Verluste, zum Beispiel durch Kabel, Wechselrichter oder Temperatur. Nach Angaben des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme (ISE) erreichen gut geplante und installierte Anlagen eine Performance Ratio von 80 % bis 90 %. Fällt dieser Wert über einen längeren Zeitraum deutlich unter 80 %, ist das ein klares Indiz für ein technisches Problem oder unerwartete Verluste.

Typische Ursachen für Leistungsabfall: Was Ihre Daten Ihnen verraten können

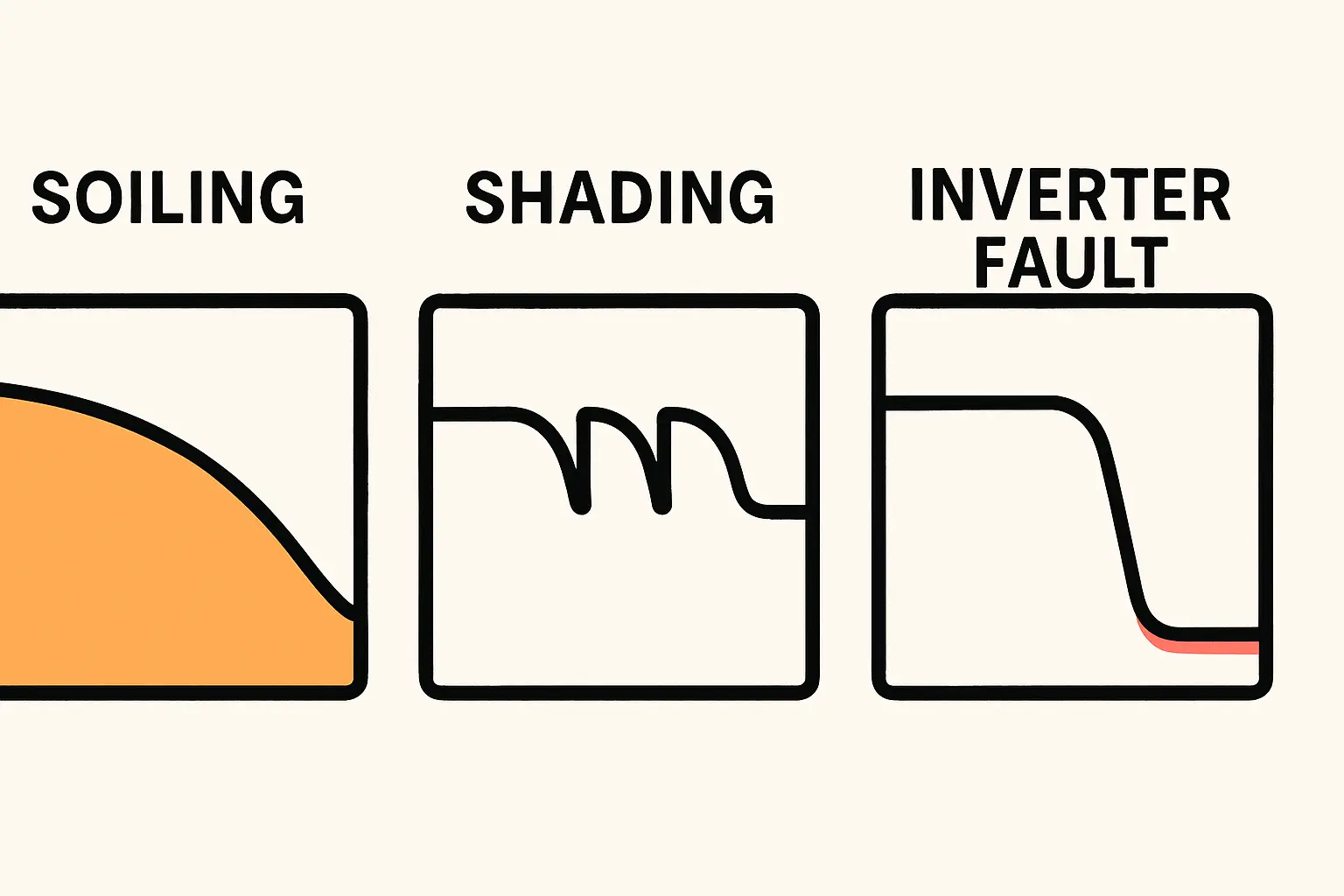

Ihr Monitoring-System ist ein Frühwarnsystem. Abweichungen von den erwarteten Werten sind oft der erste Hinweis auf ein Problem. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen schleichenden und plötzlichen Leistungsabfällen.

Langsame, schleichende Ertragsminderung

Diese Art von Leistungsverlust ist im Alltag kaum spürbar, summiert sich aber über Monate und Jahre zu einem erheblichen Betrag.

- Verschmutzung: Staub, Pollen, Laub oder Vogelkot können die Moduloberfläche bedecken und den Lichteinfall reduzieren. Studien zeigen, dass eine durchschnittliche Verschmutzung bereits Ertragsverluste von 3 % bis 5 % verursachen kann. In landwirtschaftlichen oder industriellen Gebieten können die Verluste sogar 20 % erreichen. Wenn Sie über Monate einen langsam sinkenden spezifischen Ertrag bei ansonsten gutem Wetter feststellen, könnte eine professionelle Reinigung der PV-Anlage die Lösung sein.

- Degradation: Alle Solarmodule unterliegen einem natürlichen Alterungsprozess, der sogenannten Degradation. Ein normaler Wert liegt laut Fraunhofer ISE bei ca. 0,1 % bis 0,2 % Leistungsverlust pro Jahr. Fällt Ihre Leistung stärker ab, könnte ein Problem wie die Potential-induzierte Degradation (PID) vorliegen. Der TÜV Rheinland identifiziert diesen Effekt als eine häufige Fehlerquelle.

- Neue Verschattung: Ein schnell wachsender Baum im Nachbargarten oder ein neuer Dachaufbau in der Nähe kann Teile Ihrer Anlage zu bestimmten Tageszeiten verschatten. Im Monitoring erkennen Sie dies oft an einer wiederkehrenden, täglichen Delle in der Ertragskurve, die im Vorjahr noch nicht zu sehen war.

Plötzliche und starke Leistungseinbrüche

Ein abrupter Abfall der Leistung ist ein klares Alarmsignal, das sofortiges Handeln erfordert.

- Ausfall von Modulsträngen oder Wechselrichter: PV-Anlagen sind oft in mehreren Strängen (Strings) verschaltet. Fällt ein ganzer Strang aus, bricht die Leistung plötzlich um den entsprechenden Anteil ein, zum Beispiel um ein Drittel bei drei Strings. Ein Totalausfall des Wechselrichters bringt die Produktion auf null, obwohl die Sonne scheint. Defekte Bypass-Dioden in einzelnen Modulen können ebenfalls einen Strang lahmlegen.

- Sicherungs- oder Netzprobleme: Manchmal ist die Ursache trivial, wie eine ausgelöste Sicherung im Zählerschrank. Auch Störungen im öffentlichen Stromnetz können den Wechselrichter veranlassen, aus Sicherheitsgründen die Einspeisung zu stoppen.

Aus unserem Shop, Kategorie: PV Anlagen mit Speicher und Montagesets

15000 Watt Photovoltaikanlagen inkl. 15,00 kWh Batterie & Ziegeldach Montageset - Trina Bifazial

9.999,00 €So nutzen Sie Ihr Monitoring-System in der Praxis: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung

-

Eine Ausgangsbasis schaffen: Notieren Sie sich im ersten Betriebsjahr die monatlichen Erträge. Diese Werte dienen Ihnen in den Folgejahren als persönliche Referenz, um Abweichungen schnell zu erkennen.

-

Regelmäßig prüfen: Ein kurzer Blick auf die App einmal pro Woche genügt. Achten Sie nicht auf tägliche Schwankungen, sondern auf den generellen Trend und plötzliche Einbrüche.

-

Mit Referenzdaten vergleichen: Ein sonnenarmer Monat führt unweigerlich zu geringeren Erträgen. Plattformen wie Solar-Log oder Wetterdienste bieten Vergleichsdaten für Ihre Region. So können Sie besser einschätzen, ob Ihr geringerer Ertrag am Wetter oder an Ihrer Anlage lag.

-

Auffälligkeiten dokumentieren: Machen Sie sich eine kurze Notiz, wenn Ihnen etwas ungewöhnlich vorkommt. Das hilft bei der späteren Analyse oder bei der Kommunikation mit einem Installateur.

Häufige Fragen zur Überwachung von PV-Anlagen (FAQ)

Mein Ertrag schwankt von Tag zu Tag stark. Ist das normal?

Ja, das ist vollkommen normal. Der Hauptfaktor ist das Wetter. Ein bewölkter Tag kann den Ertrag im Vergleich zu einem wolkenlosen Tag um über 80 % reduzieren.

Im Sommer habe ich an sehr heißen Tagen weniger Ertrag als an kühleren, sonnigen Tagen im Frühling. Warum?

Das liegt an der Physik von Solarzellen. Ihre Effizienz sinkt mit steigender Temperatur. Ein kühler, sonniger Apriltag mit klarem Himmel kann daher ertragreicher sein als ein sehr heißer Tag im Juli.

Wie oft sollte ich meine Anlage professionell warten lassen?

Eine regelmäßige Sichtprüfung können Sie selbst durchführen. Eine technische Inspektion durch einen Fachbetrieb alle 2 bis 4 Jahre ist empfehlenswert, um unsichtbare Probleme wie Mikrorisse in den Zellen oder Fehler in der Verkabelung frühzeitig zu erkennen.

Mein Nachbar hat eine gleich große Anlage und erzeugt mehr Strom. Woran liegt das?

Die Leistung hängt von vielen Faktoren ab: Dachneigung, Ausrichtung (Süden ist optimal), eventuelle Verschattung und die Qualität der verbauten Komponenten (Module, Wechselrichter) können zu deutlichen Unterschieden führen.

Zeigt mir das Monitoring auch, wie viel Strom ich selbst verbrauche?

Ja, die meisten modernen Monitoring-Systeme zeigen nicht nur die Erzeugung an, sondern auch den Eigenverbrauch und die Netzeinspeisung. Diese Daten sind essenziell, um den Eigenverbrauch zu optimieren und zu entscheiden, ob sich zum Beispiel ein Stromspeicher lohnt.

Fazit: Ihre Daten sind Ihr bester Anlagenschutz

Die Überwachung Ihrer Photovoltaikanlage ist weit mehr als eine technische Spielerei. Sie ist ein unverzichtbares Werkzeug, um die Leistungsfähigkeit Ihrer Investition langfristig zu sichern und das Maximum aus Ihrer Anlage herauszuholen.

Indem Sie lernen, die Kennzahlen richtig zu deuten, wandeln Sie sich vom passiven Stromerzeuger zum informierten Anlagenmanager. Sie können fundierte Entscheidungen treffen, Probleme frühzeitig erkennen und sicherstellen, dass Ihre Anlage über Jahrzehnte hinweg zuverlässig saubere Energie produziert.

Weitere praxisnahe Informationen zur Planung und Optimierung Ihrer Anlage finden Sie direkt hier auf Photovoltaik.info. Sollten Sie über eine Neuanschaffung oder Erweiterung nachdenken, finden Sie im Shop von Photovoltaik.info Komplettsets, die auf typische Anlagengrößen und Bedürfnisse abgestimmt sind.